皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

合気道の開祖、植芝盛平翁は「合気道とは愛なり」と語ったと言われています。また、私の師匠である井口師範も「合気道は清濁を併せ呑む海のごとくなければならない」と教えてくださいました。これは、「相手のすべてを受け入れ、相手と一体となること」を意味しています。では、「一体となる」とは一体どういうことなのでしょうか?今回はこのテーマについて掘り下げてみたいと思います。

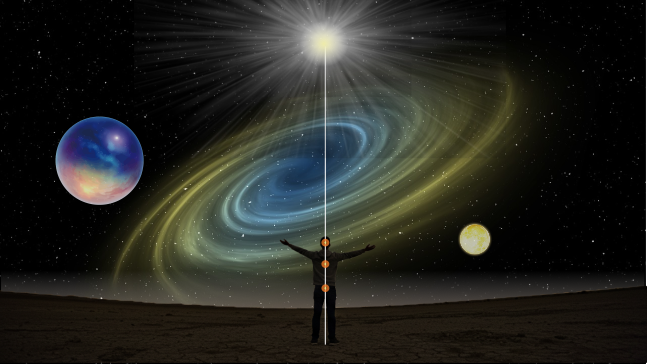

宇宙と一体になる

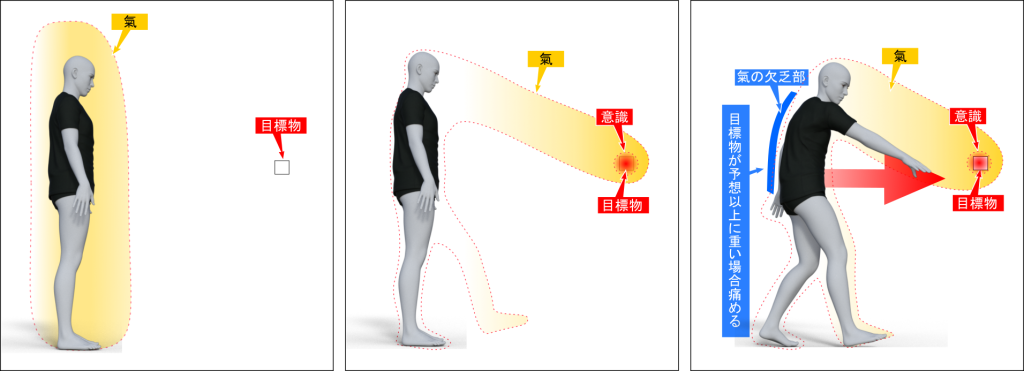

合気道の稽古では、「宇宙と一体になる」とか「相手と一体になれ!」という言葉をよく耳にします。では、まず「宇宙と一体になる」とはどういうことなのでしょうか?師匠は「宇宙の中心に立って技を行うことだ」とおっしゃいましたが、当初の私はその意味を全く理解できませんでした。

合気道の準備運動には、天鳥船の行や振魂の行が含まれています。これらは古神道の儀式に由来するもので、単なる信仰の一部ではなく、体の軸を安定させ、天地を貫く軸を形成するための重要な運動です。この運動を繰り返すことで、自分が宇宙の中心にいる感覚を得られるようになります。

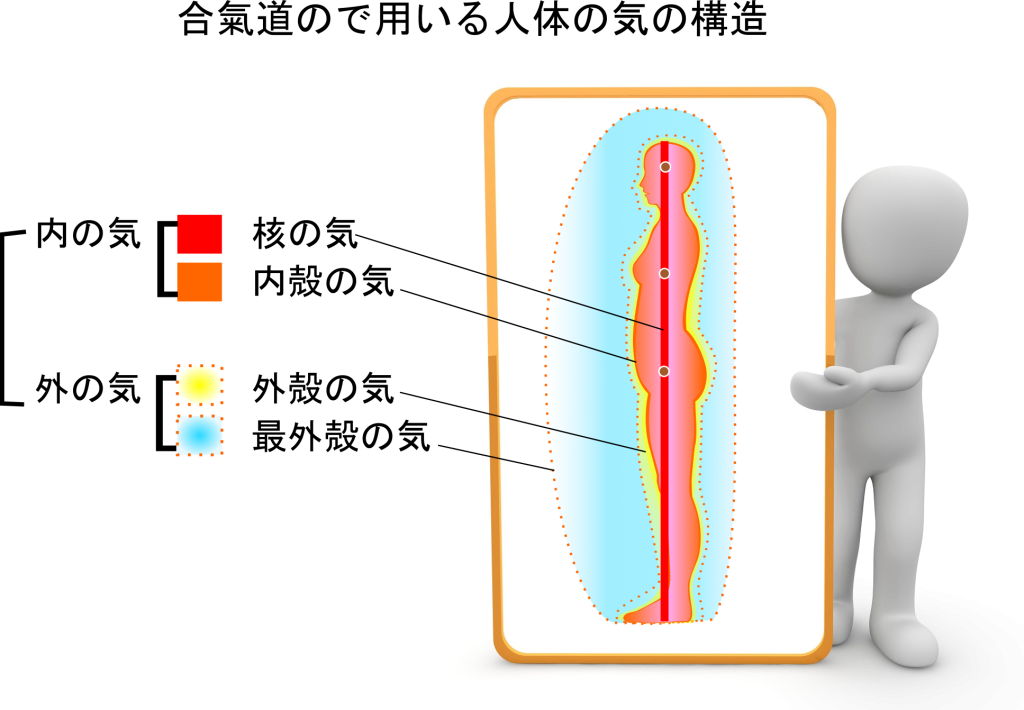

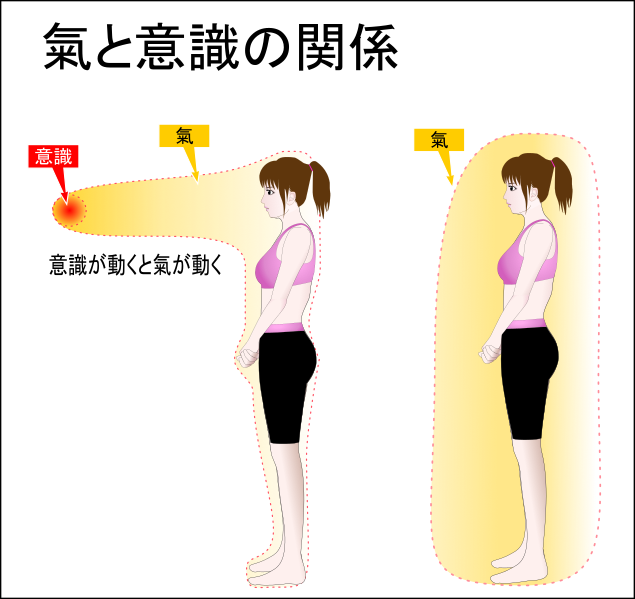

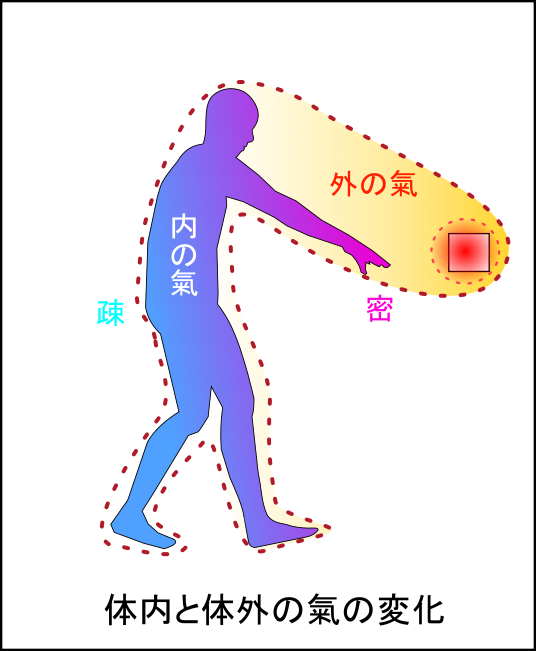

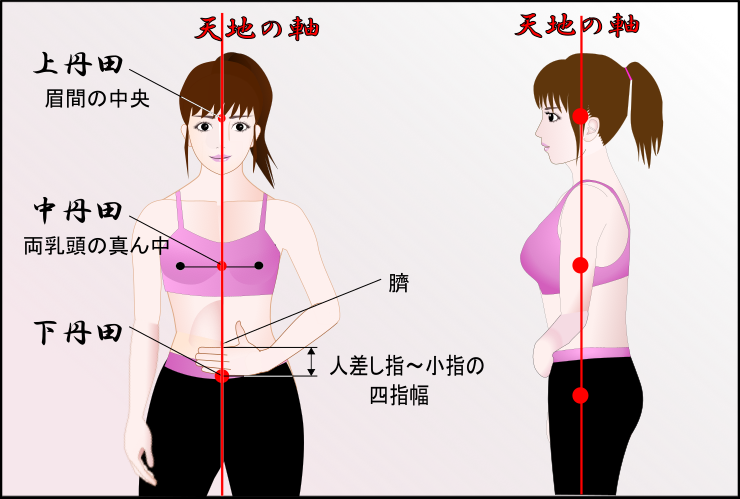

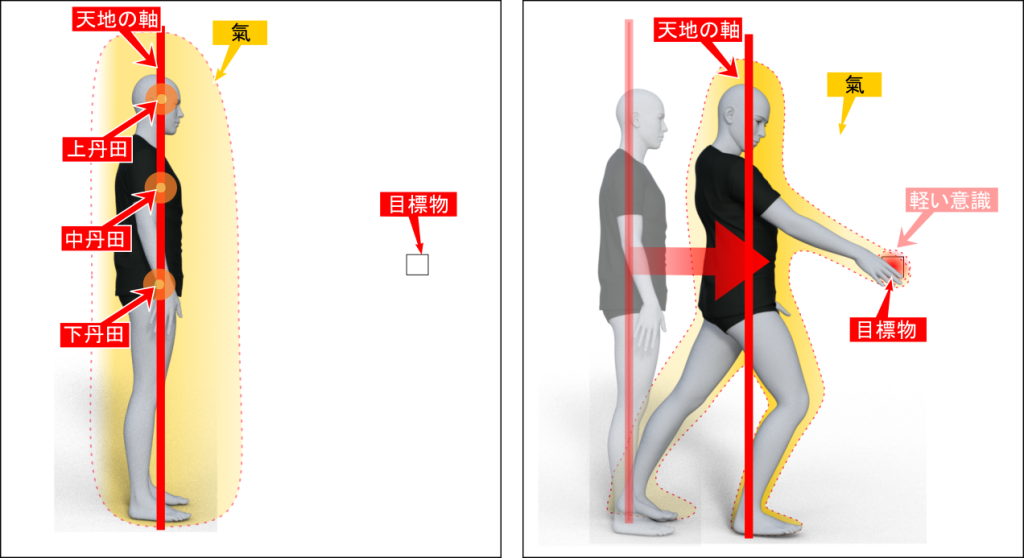

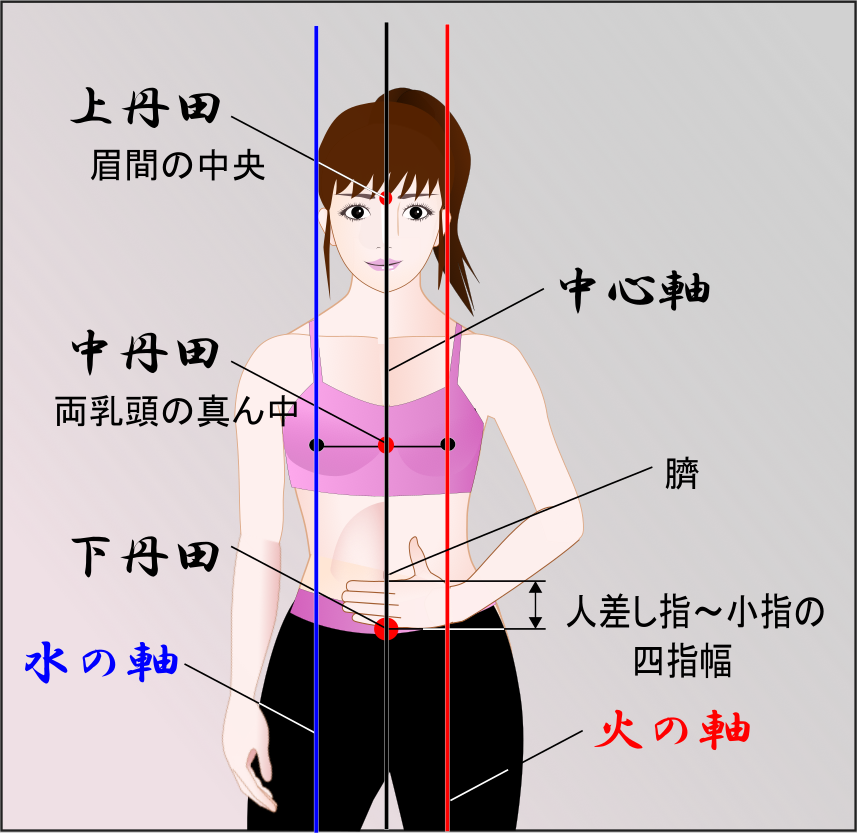

この運動によって、天地の軸が明確になり、天の氣や地の氣を使った呼吸力が発現します。天地の軸を意識できるようになると、自分が宇宙の中心となる感覚を体験できるのです。前回の記事では「氣の性質」についてお話ししましたが、上丹田、胸の中丹田、下丹田が一直線に結ばれ、地から天を貫く天地の軸が形成されると、内外の氣が安定し、動かなくなります。これが「宇宙と一体になる」ということです。

相手と一体になる

自分が宇宙と一体になった感覚を得ると、理屈では「相手も宇宙の一部だから、宇宙の方が強い。相手をねじ伏せるのは容易い」と考えがちですが、実際はそう簡単ではありません。

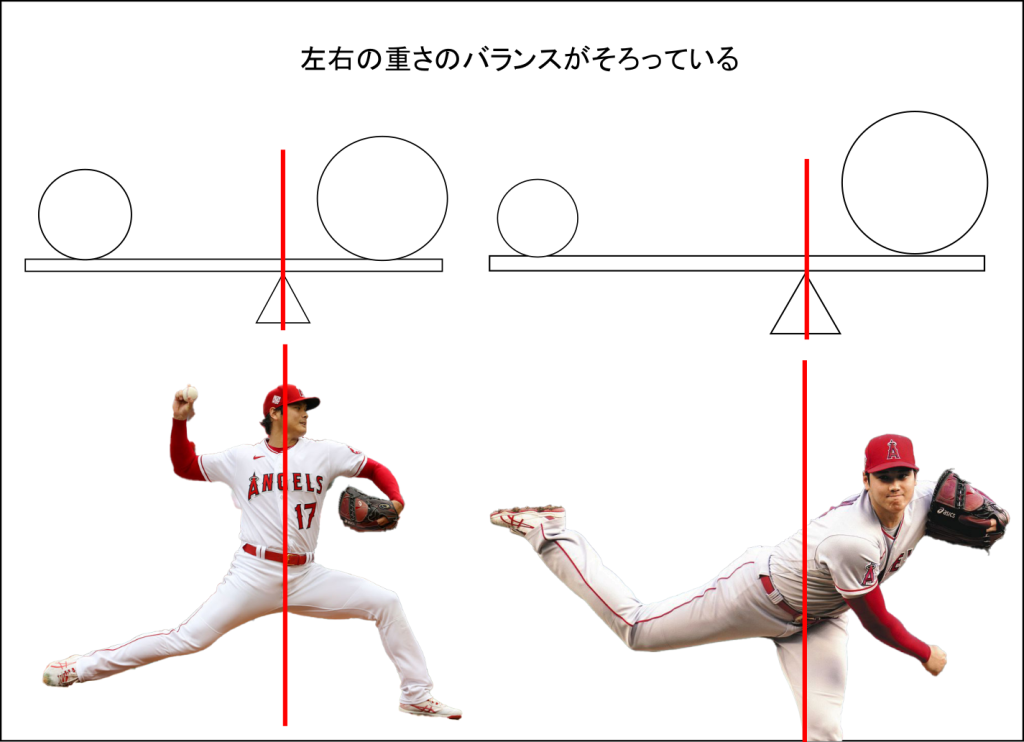

宇宙の法則は調和に基づいているため、「相手をねじ伏せよう」と思った瞬間に、自分が宇宙と一体であるという感覚が崩れてしまいます。宇宙の中心に立っても、「我」と「他」という意識では真の一体感は得られません。大切なのは「相手も我も宇宙の一部である」という認識です。

そのため、形稽古においては、相手を「清濁併せ呑む大海」のように全面的に受け入れることが重要です。相手との衝突をゼロにし、完全に一体となることが求められます。次に、相手が自ら動くように導き、その結果が投げ技や固め技となるのです。

- 受け入れ: 相手の力を自分の中心で受け入れ、天地に返す。

- 合わせ: 相手との衝突を無くす。

- 導き: 相手を自然に導く。

- 結果: 最後に相手を地に導くことで、投げ技や固め技になる。

特に「導き」の段階では、相手が自ら動くように導くことが必要です。言い換えれば、相手を自分の身体の一部としてコントロールすることでもあります。これが真の意味で相手と一体となることの重要性です。

相手の立場に立つ稽古

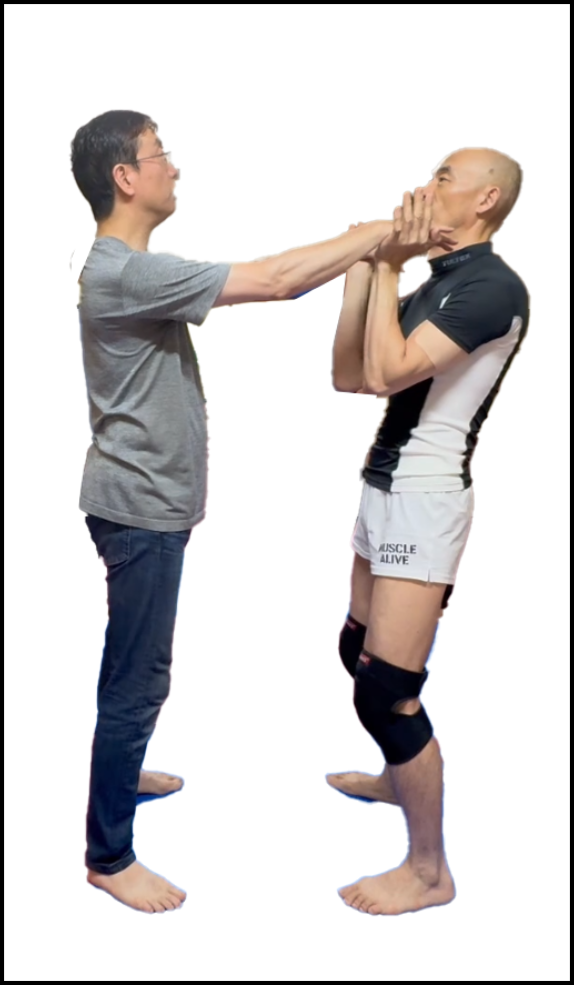

このためには、日常的に相手の立場に立って考える訓練が必要です。相手がどう動きたくなるかを客観的に観察し、例えば座っている人を効率的に立たせるにはどうすればよいかを考えてみると良いでしょう。相手を立たせる際の動きの軌道は、自分が座って立とうとした場合に描く軌道と同じです。その軌道で相手を動かせば、自然と相手が立ち上がらせることができます。この理屈を知らなければ、無理に引っ張ろうとしてもうまくいきません。合気道の技も同様です。

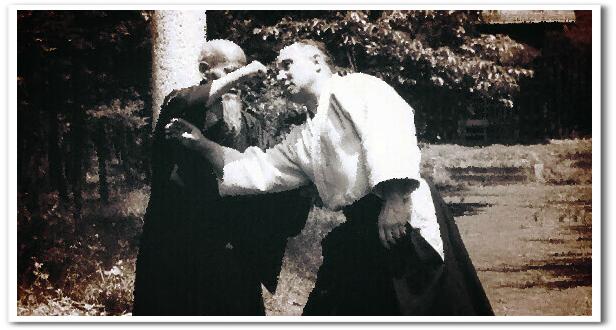

上の写真は私が自ら立っているのでではなく、術者によって自然と立つように誘導されているのが分かると思います。

要するに、「導く」ということは、相手が自ら動くように反射を引き起こすことです。人は倒れそうになったとき、足を踏ん張るか、あるいは「倒れた方が安全」と判断した場合には、できる限りソフトに地面に着くように動きます。このように、安全のために脳が自動的に指示を出す軌道を描くことが「導く」ということです。

稽古での一体感

合気道では、取りと受けの役割を交代で行うことで、一体感を深めます。投げ技や固め技を身につけたいと思うかもしれませんが、合気道では交代で技を掛け合うことが重要です。これは単に不公平を防ぐためではなく、受けの役割と取りの役割を体験することで、一体となる意味を理解するためです。

受けの目的を考えると、「安全に倒れる」状況を客観的に感じるのは受けでなければできません。合気道の受けの役割は非常に難しく、相手が自分よりも下のレベルであれば、自ら倒れて最も倒れやすい軌道を教えてあげなければなりません。逆に、相手が自分よりも上のレベルであれば、しっかりと逆らい、相手が氣のトレーニングをできるよう配慮する必要があります。同等レベル同士になると、受けは相手の氣に反応し、スムーズに受けを取れるようにします。

取りが技を行うときは、自分を客観的に見つめ、相手と一体となり、どのように上手く導けるかが重要です。関節を極めることや、どう投げるかは結果に過ぎず、本質は相手との一体感にあることを理解することが大切です。

(一体化の技の例)

まとめ

合気道における「一体となる」という概念は、単なる技術や理論を超えた深い意味を持っています。宇宙と一体になることは、自分自身の内なる軸を確立し、天地のエネルギーを感じることから始まります。そして、相手との一体感は、相手を受け入れ、調和をもって導くことで生まれます。

このプロセスでは、受けと取りの役割を交互に体験することが重要であり、それによって相手との関係性や技の本質を理解することができます。合気道は、単なる武道ではなく、心と体、そして相手との調和を追求する道なのです。

私たちが合気道を学ぶことで、自己を深く理解し、他者との繋がりを大切にすることができるようになります。これこそが、合気道の真髄であり、私たちが目指すべき理想の姿です。今後もこの道を共に歩み、さらなる成長を遂げていきましょう。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村