こんにちは、皆さん。お元気ですか? 僕は今日もメチャクチャ元気です。

今回は、合氣道を学ぶ中で多くの人が一度は疑問に思う、「形(かた)」と「型(かた)」の違いについて、武道としての合氣道という立場から師匠の井口師範から学んだことを私自身の考えも交えてお話ししたいと思います。

「形」と「型」――その言葉が持つ意味

合氣道の教則本や稽古でよく目にする「形(かた)」という言葉。他の武道では「形」「型」とあまりこだわらないのが一般的のようなので、「どうして合氣道だけ『形』にこだわるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、この違いには合氣道独自の哲学や稽古観が深く関わっています。

「型」とは何か

まず、「型」とは何でしょうか。型は、決められた順序や動作を正確に再現することに重点を置いた練習方法です。いわば「鋳型」のようなもので、誰がやっても同じ動作になるように決められています。これは伝統や技術を正確に継承するうえで非常に大切な役割を果たします。

「形」とは何か

一方、合氣道で使われる「形」は、単なる決まりきった動作の模倣ではありません。「形」には、固定されたものではなく、流動的で変化し続けるものというニュアンスが込められています。合氣道の創始者・植芝盛平翁は「合氣道は相手との調和を目指す武道であり、技は状況や相手によって常に変化する」と説きました。つまり、「形」とは、技の本質や原理を学びつつも、その時々の状況や相手との関係性に応じて柔軟に発展させていく、“型にはまらない型”なのです。

哲学としての「形」――調和と流れの象徴

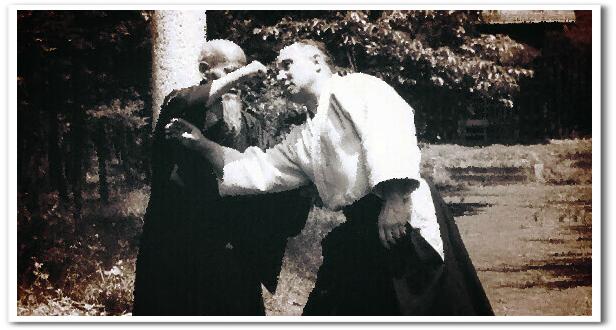

合氣道の理念は「和合」や「調和」にあります。相手を打ち負かすのではなく、相手と一体となり、力をぶつけ合うことなく流れの中で技を生み出す――この精神が「形」という言葉に込められています。形稽古は、単なる動作の反復ではなく、呼吸、氣の流れ、心身の統一が一体となった状態を目指します。

例えば同じ「一教」でも、相手の力や動き、心の状態によって微妙に変化します。形は「守破離」の「守」にあたる基礎でありながらも、そこから「破」「離」へと発展し、個々の創造性や応用力が求められるのです。

動きの表現――「型」は再現、「形」は創造

他の武道では「型」にあまりこだわらない方もいるかもしれませんが、基本的には「型」は技術や動作の正確な再現を重視します。これは身体の使い方や間合い、力の伝達など、技術的な側面を磨くうえで非常に有効です。型を通じて基礎体力や集中力、精神力が養われます。

一方、合氣道の「形」は、基本動作や技の本質を学ぶ“出発点”であり、そこから自由に発展させることが奨励されます。形稽古で身につけるのは、単なる動作の模倣ではなく、「氣の流れ」や「呼吸力」、そして「相手とのつながり」といった目に見えない本質的な要素です。

教育的な視点――「形」が育む応用力と創造性

合氣道の形稽古は、基本動作(構え、体の変更、入り身転換、膝行、受身など)から始まり、相対での技の稽古へと発展します。形稽古を繰り返すことで、身体の使い方や間合い、呼吸の一致、心身の統一といった合氣道の本質が自然と身についていきます。

また、形稽古には「命のやり取り」という武道本来の緊張感があり、単なる運動やスポーツとは一線を画しています。形を通じて、技術だけでなく、心の在り方や精神性も磨かれていくのです。

なぜなら、合氣道の形を行うためには、単に身体操作の技術だけでなく、相手を受け入れ導くという心の働きも重要だからです。合氣道の形には、肉体的な要素も精神的要素も入っていて、それらが協調することで技が完成します。

開祖が試合を禁止し、形稽古にこだわったのはそのためです。形稽古では、技を行う「取り」と技を受ける「受け」の役割を明確にし、それぞれが自分の役割を全うし、超えないように行う必要があります。

これができて初めて「取り」と「受け」の氣の交流が可能になります。形稽古とは、取りと受けの氣の交流なのです。これが分からないと、単に「型」を演舞する、取りがまだ十分技が効いていないのに受けが勝手に倒れる、という意味のない稽古になりかねません。だからこそ、形稽古の意味をよく考え、受けも取りもそれぞれの役割を超えず全うすることが大切なのです。

形稽古の実践とその意味

合氣道の形稽古は、基本動作(構え、体の変更、入り身転換、膝行、受身など)から始まり、相対での技の稽古へと発展します。形稽古を繰り返すことで、身体の使い方や間合い、呼吸の一致、心身の統一といった合氣道の本質が自然と身についていきます。

また、形稽古には「命のやり取り」という武道本来の緊張感があり、単なる運動やスポーツとは一線を画しています。形を通じて、技術だけでなく、心の在り方や精神性も磨かれていくのです。

何故なら、合氣道の形を行うためには、単に身体操作の技術だけではなく、相手を受け入れ導くという心の働きも重要だからです。合氣道の形には、肉体的な要素も、精神的要素も入っていて、それらが協調することで技が完成するようになっています。

合氣道開祖は、試合を禁止し、形稽古にのみに拘ったのはそのためです。形稽古では、技を行う側である「取り」と技を受ける側の「受け」の役割を明確にし、それぞれが自分の役割を全うし、それを超えることがないように行う必要があります。

それが出来て初めて取りと受けの気の交流が可能になります。要するに形稽古とは取りと受けの気の交流なわけです。これが分からないと、取りがまだ十分技が効いていないにもかかわらず、受けが勝手に倒れたりという本来の武道である合氣道としては意味のない稽古となりかねません。そのため、武道としての合氣道を目指すなら、形稽古の意味を十分考えて、受け取りがそれぞれの役割を超えず全うすることを目指さなければなりません。

「形」と「型」を超えて――合氣道が目指すもの

合氣道が「形」という漢字にこだわるのは、技術の習得が形式的なものにとどまらず、深い理解と応用、そして調和の精神へとつながることを目指しているからです。

「型」は伝統を守るための大切な枠組みであり、「形」はその枠組みの中で自由に変化し、発展していくための道しるべです。合氣道の形稽古を通じて、僕たちは技の本質を学び、心身の調和を図り、日常生活や人間関係にも活かせる「生きた武道」を体現できるのです。

まとめ

合氣道で「形」と「型」にこだわるのは、単なる漢字の違いではありません。それは、合氣道が目指す「調和」「流れ」「創造性」といった本質を追求するためです。形の中にそれを体現し、技の中で心の在り方や人との関係性、そして自分自身の成長をも学ぶことができます。

合氣道修行者は、合氣道の形を行う際に、

- 単なる「型」になっていないか?

- 合氣道の「形」を「型」だけで十分と考えていないか?

- 単なる「型」を万能視していないか?

こうしたことを常に意識してほしいと思います。

これから合氣道を学ぶ方も、長年稽古を続けている方も、「形」の持つ深い意味と可能性にぜひ目を向けてみてください。形を大切にし、その本質を探求することで、合氣道の稽古はより豊かで奥深いものとなるでしょう。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いする。

にほんブログ村

にほんブログ村