皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

合気道の重要な動作「振魂の行」と「天の鳥船の行」についてお話ししたいと思います。この二つの行は、私たちの武道修行において非常に深い関係があります。

井口師範の振魂の行

僕の師匠、井口師範から教わったことがあります。「天の鳥船の行」と「振魂の行」は、天の気、地の気、水の気、火の気を使えるための行だということです。この話を聞いたとき、もっと深く知りたくなり、質問をしましたが、師範は「しっかりやっていれば、ある時にわかるようになる。それまで楽しみに待っていなさい」とおっしゃいました。

その後、僕はこの言葉を胸に、日常生活に「天の鳥船の行」と「振魂の行」を取り入れていきました。そして、ある日突然、振魂の行について新たな感覚が芽生えたのです。

新たな発見

その感覚は、師範が「振魂をゆっくり動かすと、こうなる」と示してくださった動作をさらにゆっくりと行ったときに訪れました。一般的に振魂の動作は、身体を小さく上下に揺らしながら、玉の印を組んだ両手を震わせるように指導されますが、さらに深い理解が必要です。

井口師範は、「身体が上に行くときは手は下に、身体が下に行くときは手は上に動く」と教えてくださいました。この教えを守りながら、ゆっくりと振魂の行を行っていると、ある瞬間、意識が上下に動く感覚を体験しました。

具体的には、体が上方に向かい手が下に向かうとき、上丹田にある意識が百会を抜けて上に、体が下方に、手は上方に向かうとき、下丹田の意識が地面に落ちるという感覚が突然でてきました。(下の写真)

最終的には上下の動きを小さくし、手の振りだけで、この意識の移動が起こるようにすることが実は振魂の行の目的ではないかと僕は考えています。それにより、天の氣の発動が見えなくなり対策することができなくなるからです。(下の翁先生の映像を見ていると殆ど上下の動きがありません)

天の氣

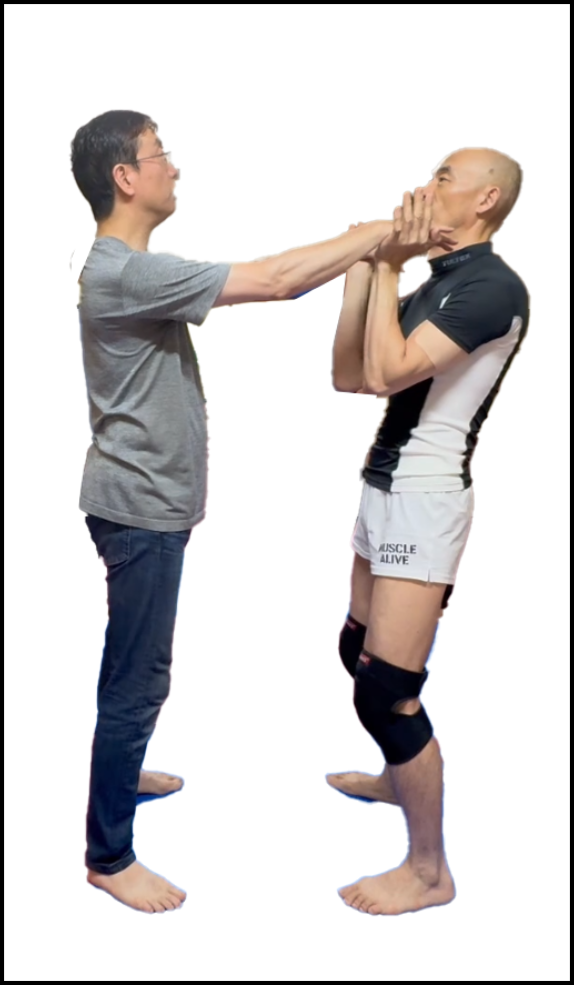

井口師範が以前行っていた技で僕にはどうしてもできないものがありました。この感覚を得たことで、それを試してみることにしました。それは「前に倣え」のように両手を前に伸ばし、下から支える相手を下に押す動作です。通常、この動作では相手を下に落とすことは難しいのですが、意識を天に向けてあげていくと、相手は簡単に沈むことができました。この体験から、天の気を使うことの重要性を実感しました。

全体重を掛けて力づくで相手を押し下げようとしても、通常は相手を落とすことができません。

しかし、手を伸ばした力学的に不利な状態でも、天の氣を使うと、相手を押すと簡単に相手が下に沈みます。

天の氣の二教への応用

ここの体験を通じて、天の氣の使い方が分かってきました。ある日、師匠に二教をかけてもらったとき、そこでもこの天の氣が応用されていることに気づきました。合氣道の投げ技は、基本的に相手を地に導くことが重要であり、ほとんどの技において天の氣を使うことができるようになっています。ただし、受け手にとっては非常に強い力で作用するため、怪我をさせてしまう恐れがあるので、慎重に使う必要があります。

まとめ

このように、合氣道に取り入れられている「天の鳥船の行」や「「振魂の行」など古神道の技法は、単なる宗教的な枠を超え、身体の正しい使い方に基づいていることがわります。また、先ほど示した動画での開祖の動きと古神道の指導者の動きが異なるっていることが判ります。このことから、合気道開祖が合気道の基本的な身体動作を得られるように改変しているようにも思われます。

現在、多様な思想を持つ人々が集まる中で、「天の鳥船の行」や「振魂の行」など宗教を発端とする技法を行わない道場も少なくありませんが、開祖が取り入れた修行法は本質を理解すれば些細なことです。ぜひ皆さんも「天の鳥船の行」と「振魂の行」に挑戦してみてください!

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村