皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

合氣道は円運動といわれますが、合氣道修行者にとってはかなり曖昧な表現だと思います。そこで、僕が学んだ合氣道での考え方を共有したいと思います。

このブログを読むと

武道を習得する際には、稽古を通じてさまざまな状況を経験し、その中で最適な動きを学ぶことが重要です。しかし、運動神経や相手を観察するセンスなど、多くの才能が必要です。そのため、本当に技を使えるのはごく一部の人だけです。特に、形稽古だけを行う合気道では、この問題が他の武道よりも大きいと感じます。このようなセンスの不足を補うためには、知識が必要です。ここでは、実際に行われている円運動について、その合理的な考え方を説明し、センスがなくても補える知識を提供します。

目次

・合氣道における円運動の理解

・円運動の重要性

・相手を導くための円運動

・相手を読むための二つの視点

・骨格の知識を活かす

・動く相手への応用

・まとめ

合氣道における円運動の理解

合氣道では「円運動」という概念がよく使われますが、単に円を描くように動くと、相手にその意図がすぐに伝わってしまいます。この原因は、相手のことを考えずに自分だけの円運動を行うからです。円運動は、相手をどう導くかを考慮することが重要です。

円運動の重要性

円運動の特徴は、移動半径を瞬時に変えられる点にあります。これにより、さまざまな方向に相手を導くことが可能です。これを聞くと「曲線運動」と混同されるかもしれませんが、円運動は円の中心を意識した動きの集まりであり、曲線運動とは異なります。合氣道における円運動と曲線運動の違いは、相手を考慮した曲線運動であるか、単なる曲線運動であるかにあります。

相手を導くための円運動

合氣道の円運動は、相手が動ける範囲でわずかな力を加えることで相手を導く技術です。つまり、相手の動きや力の方向を考慮し、それに合わせて利用することで、相手を自分の思う方向に導くことが合氣道の本質です。

相手を読むための二つの視点

相手を円運動に導くためには、以下の2つの視点が必要です。

- 相手の移動方向を見極めること

- 相手の骨格を理解し、ぶつからないようにすること

相手の移動方向を読むことは比較的容易ですが、骨格を読むことは意識しないと難しいです。まずは静止している相手を想定し、以下の2つの考え方を理解することが重要です。

【1】相手を一つの塊として捉える

相手を一つの物体と考え、接地面や角度を意識します。例えば、相手が足で立つ銅像のように捉え、その銅像を最小限の力で倒す方法を考えます。接地面を意識し、大きな円を描くように力を加えることで、相手を崩しやすくなります。

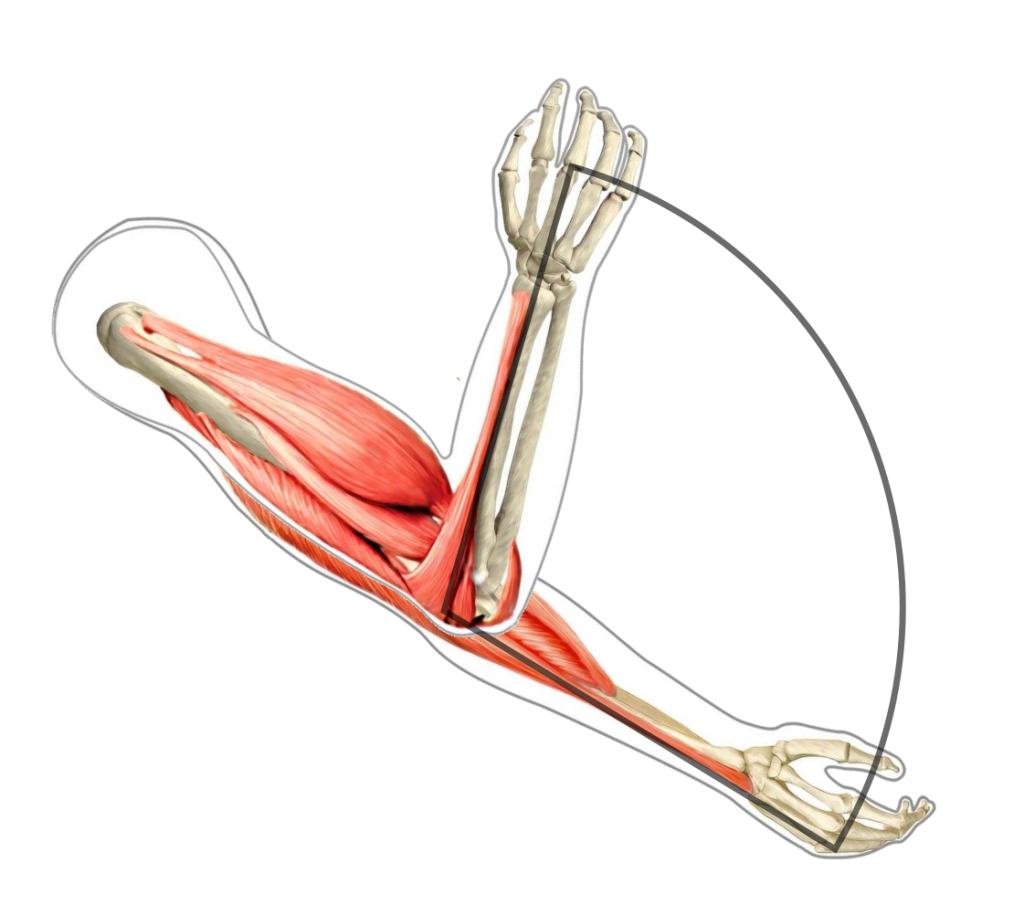

【2】相手の関節を中心に考える

人の動きは関節を中心に構成されています。相手を導く際には、相手の関節に負担をかけないように動かすことが重要です。これにより、相手の無意識な防衛反応を引き起こしにくくなります。相手は接点から来る力を基に体の態勢を整えようとしますが、こちらは関節に意識を置き、円運動をさせるように動かすことで、相手の認識に違いが生まれるため、相手は十分に力がだせなくなります。それによりこちらはそれほど力を使わなくても相手を動かすことができます。

そのため、相手の骨格の動きを理解しておくと非常に有利です。まずは肘関節など、単純な動きをする関節に注目して技を掛ける練習から始めましょう。

動く相手への応用

静止している相手に円の考えを適用できるようになったら、次は動く相手に対して技を掛ける練習をします。動く相手の場合、関節が移動するため、それに合わせた技をかける必要があります。このように、全体としては円運動にならない場合もありますが、関節を中心に考えることで、円運動になることが重要です。

まとめ

合氣道では、相手の骨格や動きを理解し、円運動を使って相手を導く技術が求められます。今回は、基本的な骨の読みの2つを紹介しましたが、実際の技ではまだ異なる骨の読みも必要になります。これら様々な要素を考慮しながら、相手を導くことが必要です。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村