皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

今回は、合氣道を学ぶ上で避けては通れないテーマ、「氣」についてお話ししたいと思います。

この「氣」という言葉、皆さんも普段の生活の中で使ったことがあるんじゃないでしょうか?

たとえば──

「氣が抜けて怪我をした」

「氣が散って集中できない」

なんて表現、聞き覚えありますよね?

そう、僕たちは知らず知らずのうちに「氣」という言葉を使っている。でも、実際のところ「氣」って何?と聞かれたら、言葉にするのはなかなか難しいものです。

氣とは?!

「氣」とは、簡単に言えば生命力やエネルギーの流れのこと。

目には見えないけれど、僕たちの身体や心、そして自然との調和に深く関わっているとされます。

一般的に考えられている「氣」の性質はこんな感じです:

- 日常的に誰もが使っているが目には見えないエネルギー

- 健康や精神状態にも影響を及ぼす

- 武道では、「氣」を正しく使うことで無理なく効率よく体を動かすことができる

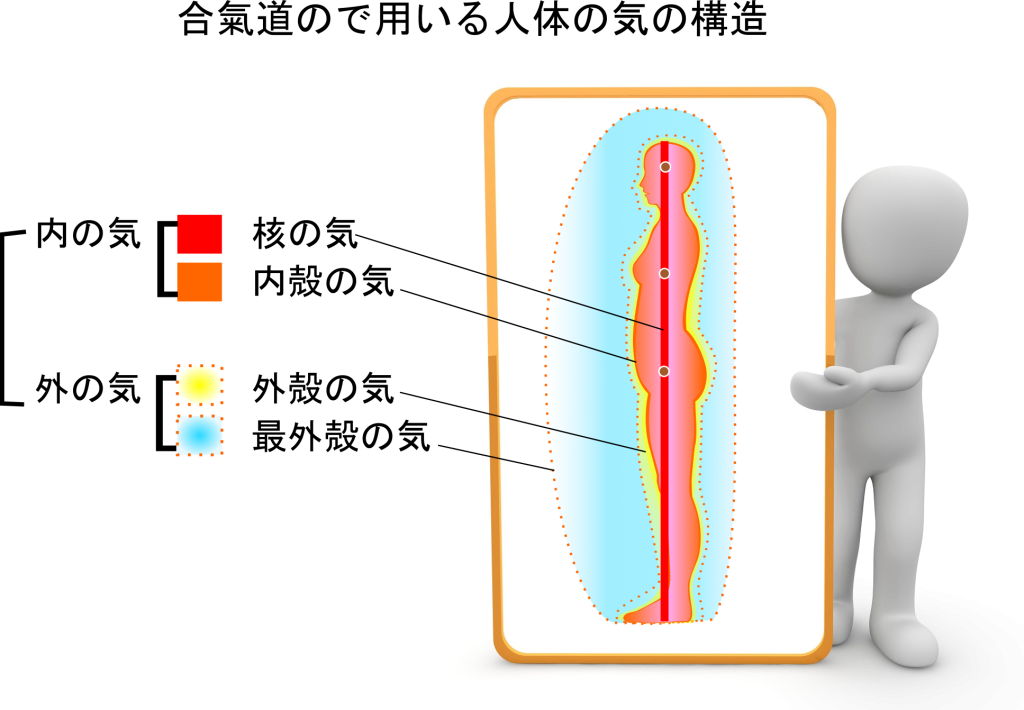

僕の師匠は「氣」の正体を明確には教えてくれませんでした。でも、稽古の中で感じる断片的なヒントと、東洋医学や様々な氣に関する書籍、そして合氣道の四つの技術(骨、皮膚、皮膚感覚、空間感覚)を組み合わせて考えていくと、どうやら「氣」は多層構造になっているようなんです。

井口師範の説明から導き出された「氣」の構造

僕なりに整理すると、「氣」は皮膚を境界にして内側と外側に分けられると考えています。

外の氣:

- 最外殻の氣:視覚や聴覚と関連。ドーム状に体を覆っている。

- 外殻の氣:皮膚表面に近く、触覚や皮膚感覚とつながっている。

内の氣:

- 内殻の氣:皮膚の内側にあり、筋膜や経絡に関係する。

- 核の氣:体の中心を貫く軸に沿って流れ、心身が統一されたときに現れる。

合氣道では、この内外の氣を**いかに「乱さず」、あるいは「乱すか」**が技の鍵になります。

取り(技をかける側)は自分の氣を一体に保ちながら動き、相手(受け)の氣をうまく散らすことで、崩しや投げにつなげていくわけです。

心と氣の関係

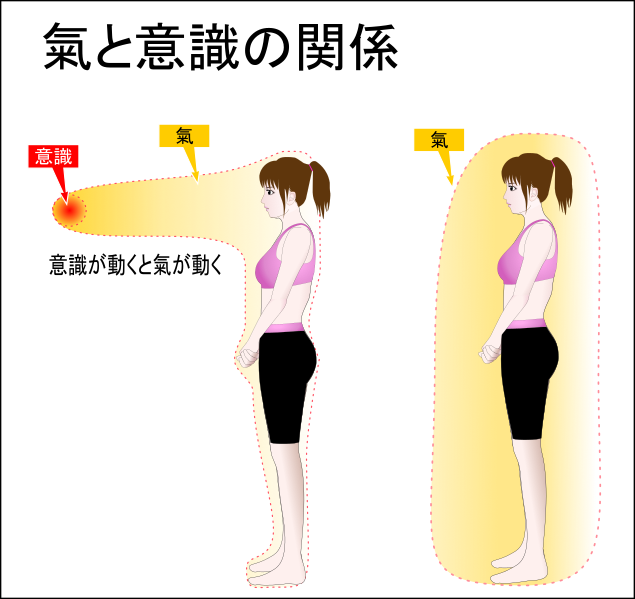

では、「氣」はどうやって動くのでしょう?

実は、心(意識)の動きがそのまま氣の動きに直結しているんです。

つまり、

- 人は氣によって動いている

- 意識が向いた方向に氣が流れる

- 氣の量には限りがあり、意識の偏りで偏在が起こる

この性質を理解していないと、動きの中で氣がバラバラになり、怪我やバランスの崩れにつながります。

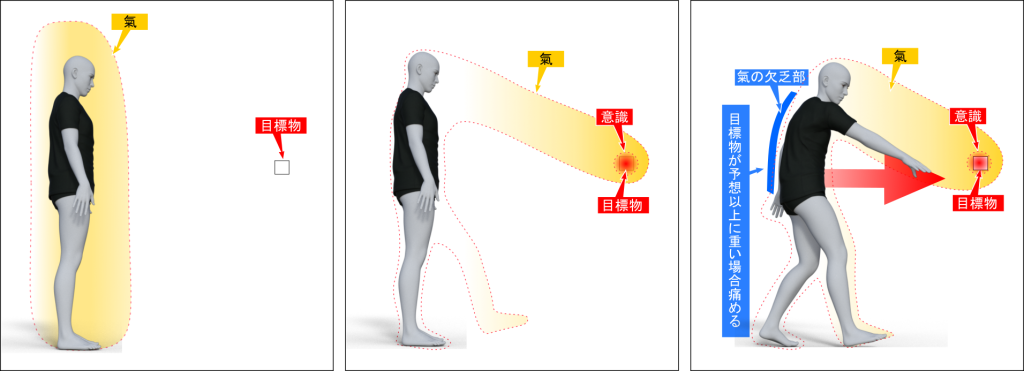

例:「物を掴む」動作と氣の流れ

ここで日常動作を例に、「氣」の変化を見てみましょう。

- 目の前にある物に視線を向ける

- 最外殻と外殻の氣がその物に向かう(=氣が前方に引っ張られる)

- それに伴って、手足の氣も前に向かい、物を掴む

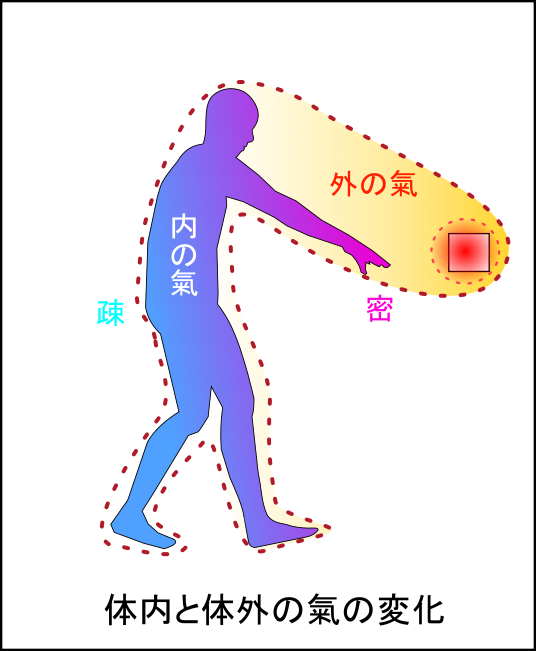

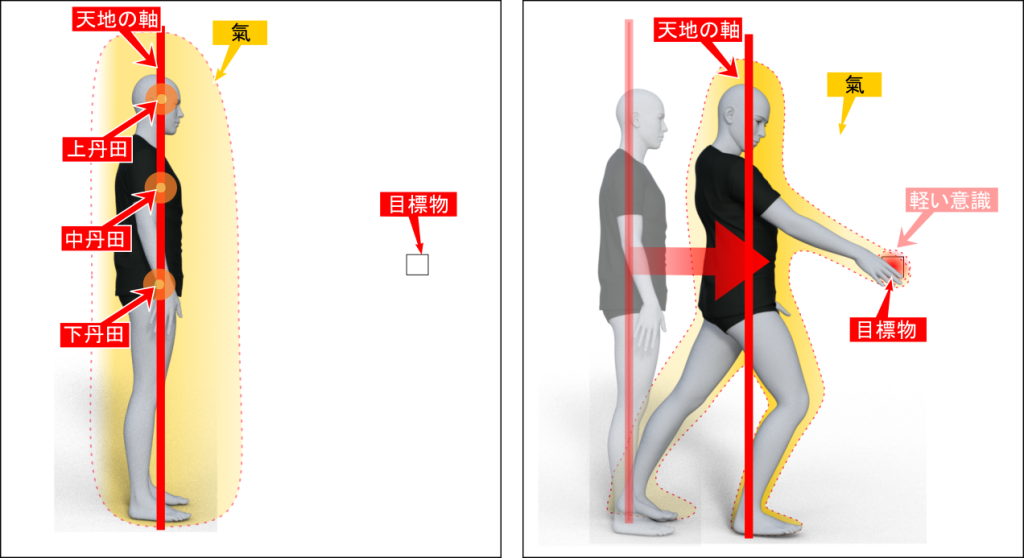

このとき、氣は手に集中するため、体を支える部分の氣が薄くなりすぎることがあります。下図は外の氣と内の気が動き、外の氣は目標物に、内の氣は手先に集中したときの図です。内の氣が手先に向かえば、手から最も遠い部分の氣が欠乏します。また、外の氣が遠くに行くことで体を覆う氣の濃度が減ることでやはり氣が欠乏します。結果として、予想以上に重い物だった場合、腰などを痛める危険もあるのです。

合氣道の技は、こうした氣の流れと偏りを利用して相手を崩します。

技の応用:氣の導き方

技をかけるときは、相手の「外の氣」あるいは「内の氣」のどちらを導くのかを明確にする必要があります。

その上で、相手を不利な状態へと誘導し、投げや固めの技へとつなげていくのです。

つまり、氣の動きは単なる感覚ではなく、意識的にコントロールするべき対象なのです。

取りの心得:「氣を動かさない」意識

氣は意識とともに動く──

だからこそ、取りとして技をかけるときには、いかに自分の氣を乱さないかが非常に大切です。その鍵となるのが「天地の軸」の意識です。

天地の軸と三つの丹田

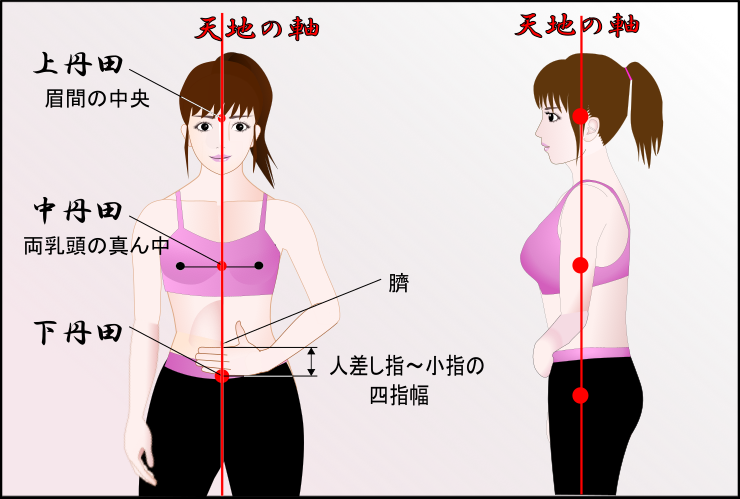

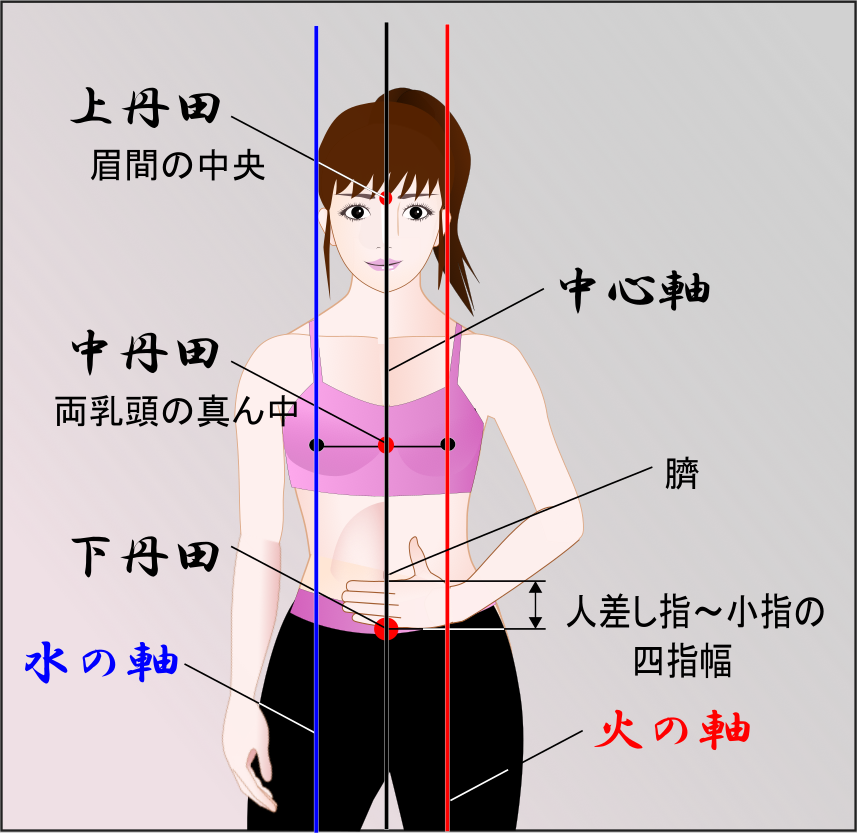

合氣道では、「丹田」(氣の中心)を3つに分けて考えます:

- 上丹田(頭) : 眉間の中央より4指分奥へ

- 中丹田(胸) : 2つ乳首の真ん中より4指分奥へ

- 下丹田(下腹部): 臍より4指分下、4指分奥へ

この三つを縦に結んだ一本の線が「天地の軸」。

この軸を意識しながら動くことで、氣が分散せず、動きが安定します。

なお、余談ですが、合氣道では体の方向を変える場合は、男性であれば乳首の位置で4指分の奥の左右の軸のどちらか(火の軸、水の軸)を使います。(女性の場合は、胸が膨らむ前の自分が子供だったころならどの位置に乳首があったかを想定しその位置で4指分奥の左右の軸を意識すると良いでしょう) いわゆる「なんば歩き」がこの左右の軸を使った動きということになります。

ただし、常に三つの丹田を縦一直線に保つのは現実的ではありません。

稽古では「下丹田を起点に天地へ伸びる軸」として意識することが多く、他の武道でも下丹田だけを重視することが一般的です。

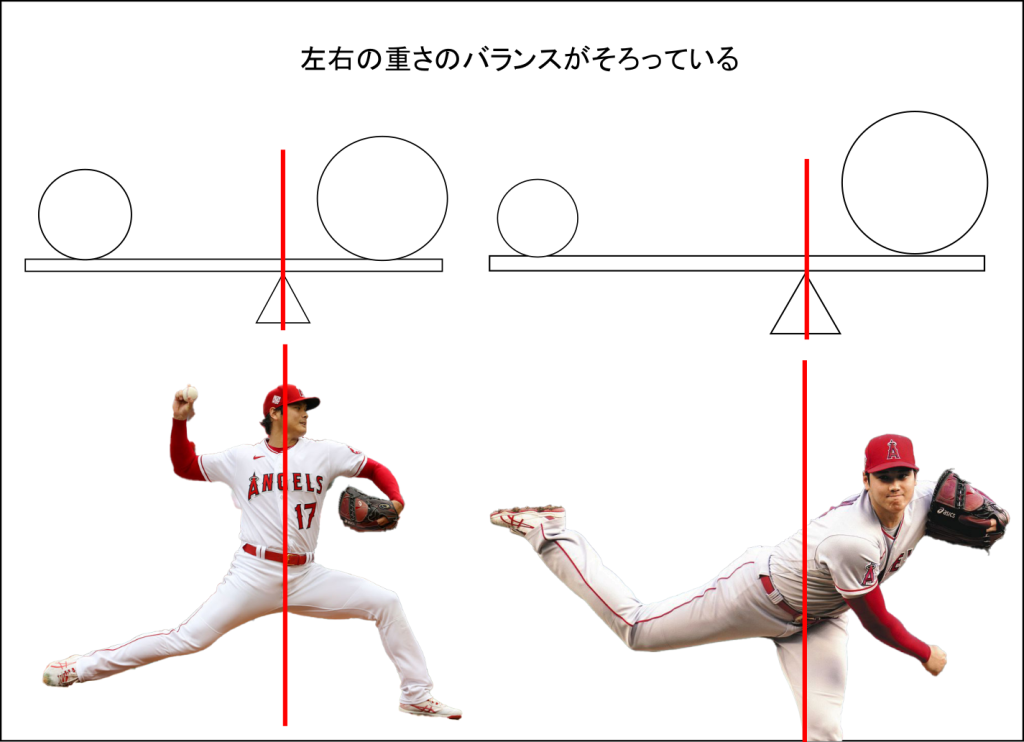

ちなみに、スポーツ選手のフォームをよく見ると、やはり下丹田を中心に天地の軸に対称に絶妙な重量バランスを取っていることに気づきます。要するに結果的に頭が軸からぶれても天地の軸がつくられているということが大切です。それにより、氣の移動が起こらず身体を痛めにくく、安定した状態が保てます。氣がバランスよく配分されている状況を作ることで最大のパフォーマンスが発揮できるのです。

まとめ

合氣道では、三つの丹田をつなぐ天地の軸を意識しながら、

意識、身体、氣の動きを一致させていくことが何より大切です。

それが、技を美しく、無理なく、そして強くする第一歩。

しかし、意識が常に下丹田にあるのは拘りになりますから、そういえば、丹田に意識があるという感覚です。また、天地の軸にしても同様で、無意識レベルで確かに存在し続けているがそればかりを意識している訳ではありません。人が意識を集中してしまうとそこに氣が集まり、移動してしまうので、丹田にしても、天地の軸にしても、忽然と存在しているという感覚になることが大切です。

井口師範は「ああしよう、こうしようと考えるのは不自然」、「自分が存在があるから、自分がある。ただあるというのが大切」とおっしゃいました。

「氣」という目に見えない力とどう向き合うか──

それが、合氣道を深めていく醍醐味でもあるのです。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村