皆さん、こんにちは!

お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

皆さんは、「氣」って分かりますか?

アニメやマンガでは誇張され過ぎた「氣」を表現されていて、武道界でも多くの誤解があるように思います。

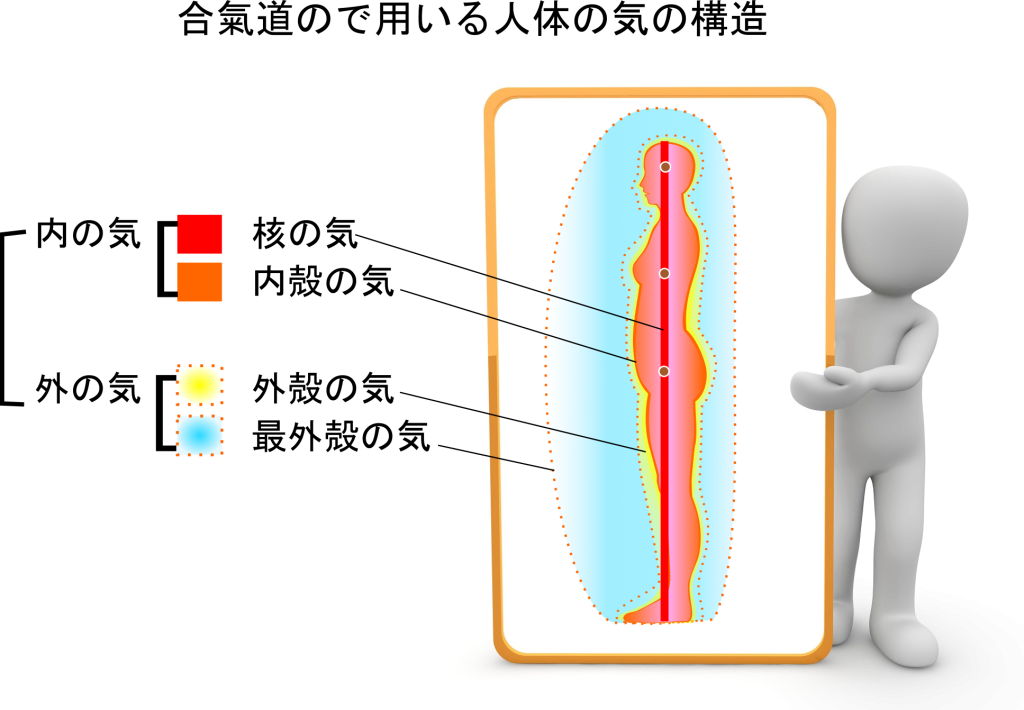

実は「氣」の概念は多くの分野に広がっていて、様々な「氣」の形態があります。東洋医学ですら同じ視点にたった氣でも数種類もあり、別の視点も存在します。これは、単に「氣」と言った場合は抽象度が非常に高い言葉であり、様々な分野で「氣」が用いられますが、それぞれにおいて異なる「氣」と考えた方が武道では役に立ちます。

そこで、今回は当会指導している呼吸力で用いる「氣」というものに限定してお話ししたいと思います。

1. 師の教えと、私の無謀な失敗

井口合氣道において「呼吸力」とは、天地に充満する氣で相手と繋がり、大自然のエネルギーを自らの力に変えることを指します。

私の師・井口雅博師範は、「この氣を武道に利用するには、それを受け入れる強靭な身体が必要だ」と説かれ、そのための修行として「硬いものを打つ当て身の稽古」を重視されていました。

若かった私は、その言葉の真意を理解せぬまま、毎日コンクリートの壁を掌底で叩き続けました。しかし、待っていたのは達人の境地ではなく、身体の崩壊でした。脾臓が腫れ上がり、40度近い高熱。2週間の入院生活を余儀なくされたのです。

今なら分かります。当時の私は、「氣の使い方(身体の構造)」を知らぬまま、ただ物理的な衝撃を自分の内臓へ溜め込んでいたのです。

2. 「ドラゴンボール」の幻想を捨てる

当時、私は「氣」を宇宙から降ってくる神秘的な高次元エネルギーか、あるいはアニメ『ドラゴンボール』のような未知の異次元パワーだと勘違いしていました。

井口師範は天才的な感覚の持ち主で、氣を自在に操ります。しかし、そのプロセスを言葉で説明されることはありませんでした。そのため、私は勝手な解釈を加え、力任せに壁と衝突していたのです。

入院という絶望の中で、私は「天の鳥船(あめのとりふね)の行」を徹底的に見直し、ついに一つの真実に辿り着きました。合氣道で扱う氣とは、東洋医学でいう「健康のための氣(営気や衛気)」とは全く別物である、ということです。

3. 武道独自のエネルギー変換理論「天地水火の氣」

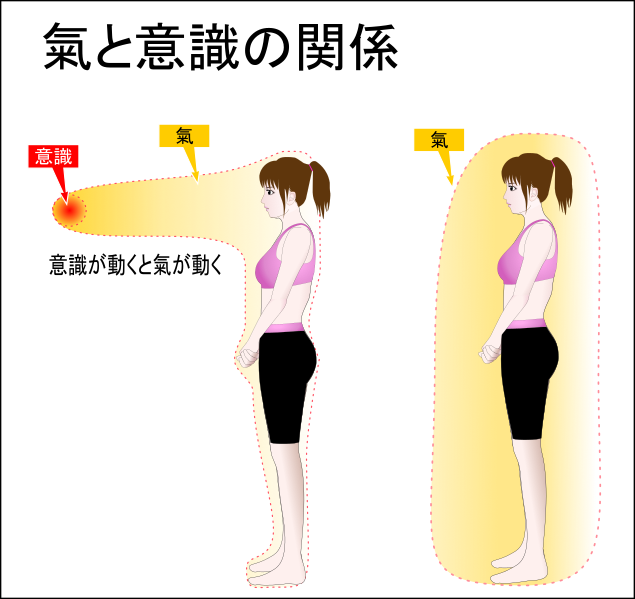

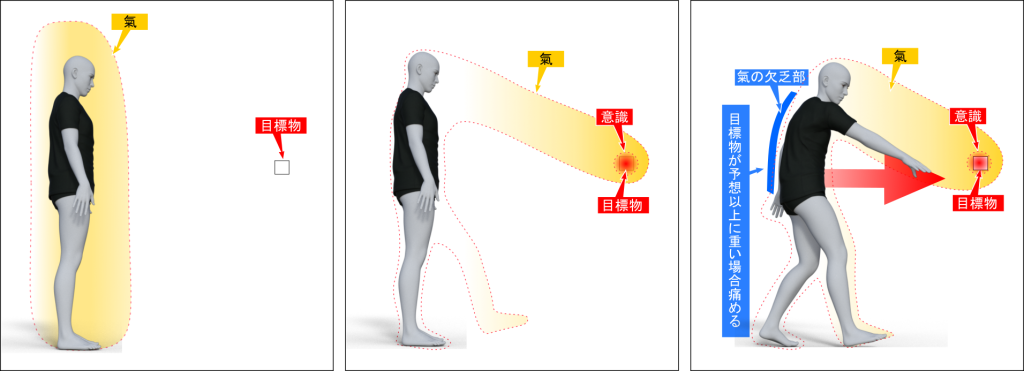

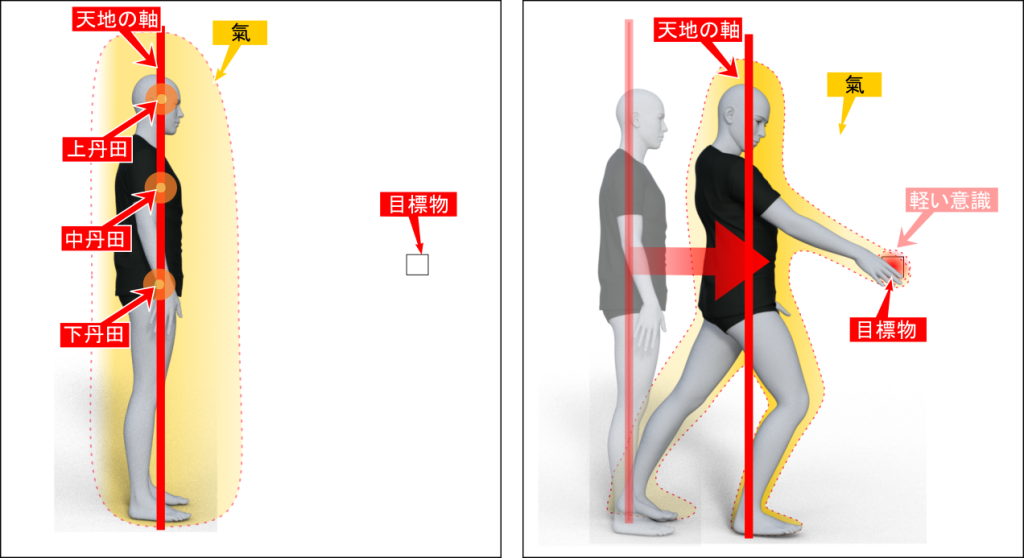

私が発見したのは、「骨を整えることで大地の力を物理的に変換する」という技術体系でした。

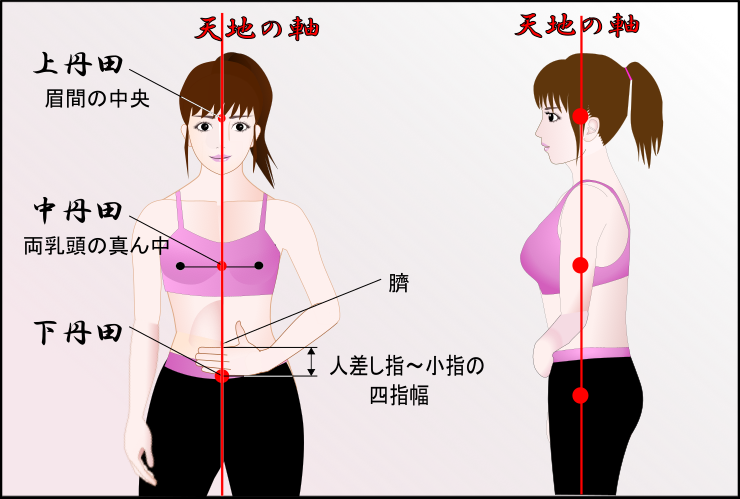

- 地の氣: 東洋医学のような「食事から得る氣」ではなく、足裏から直接取り込む「地球の反作用(鉛直上方への力)」。

- 天の氣: 重力のように、上から下へ(鉛直下方)と働かせる力。

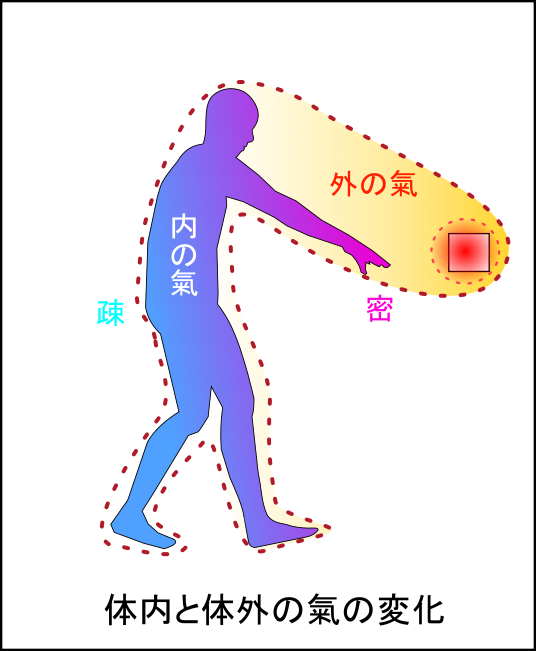

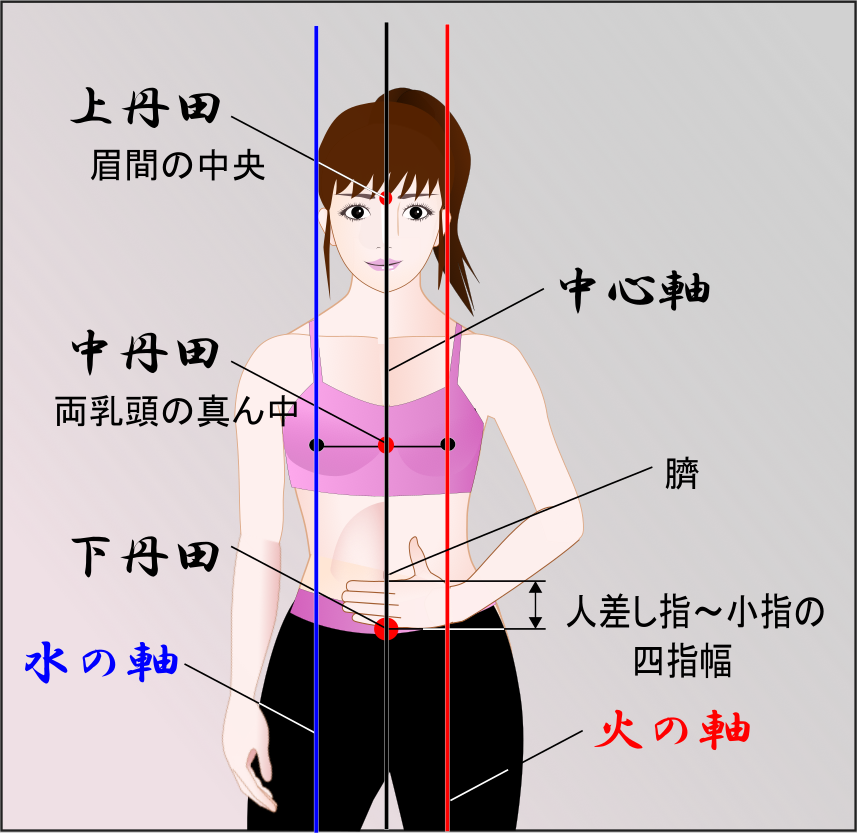

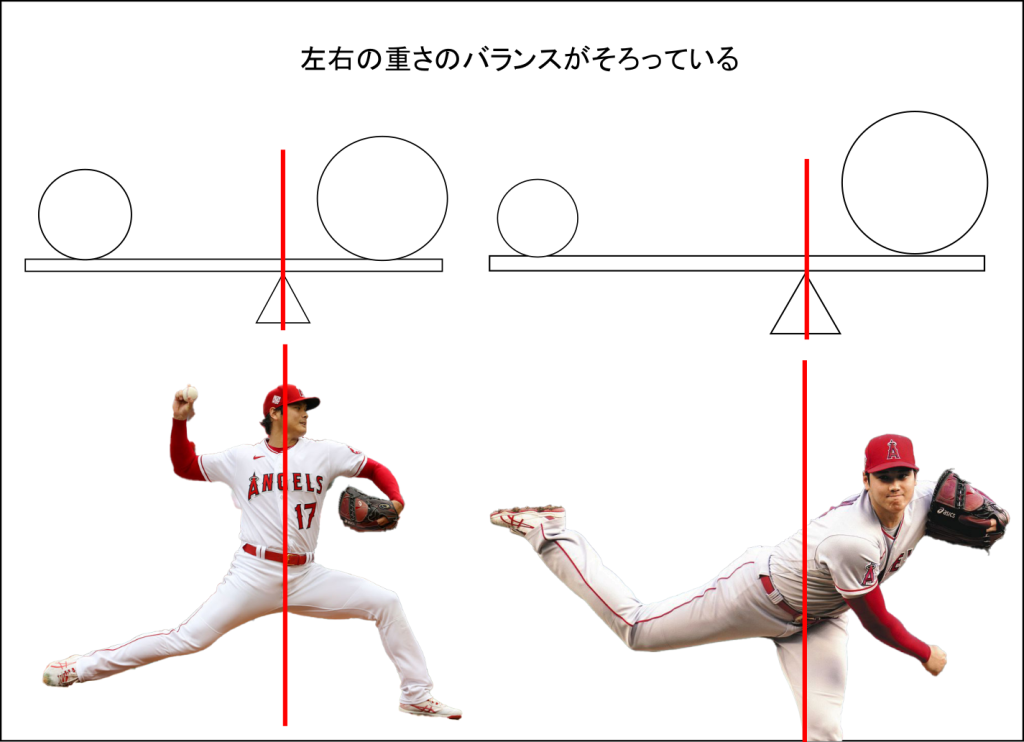

- 水火(すいか)の氣: 地から突き上げた力を、身体という構造体を通じて「水平方向」へ変換した力。

垂直の力を水平に変える——。この変換こそが合氣道の呼吸力の威力の正体です。私はこれを、左手なら「火の氣」、右手なら「水の氣」と定義しました。

4. 身体を「エネルギーの通り道」に変える

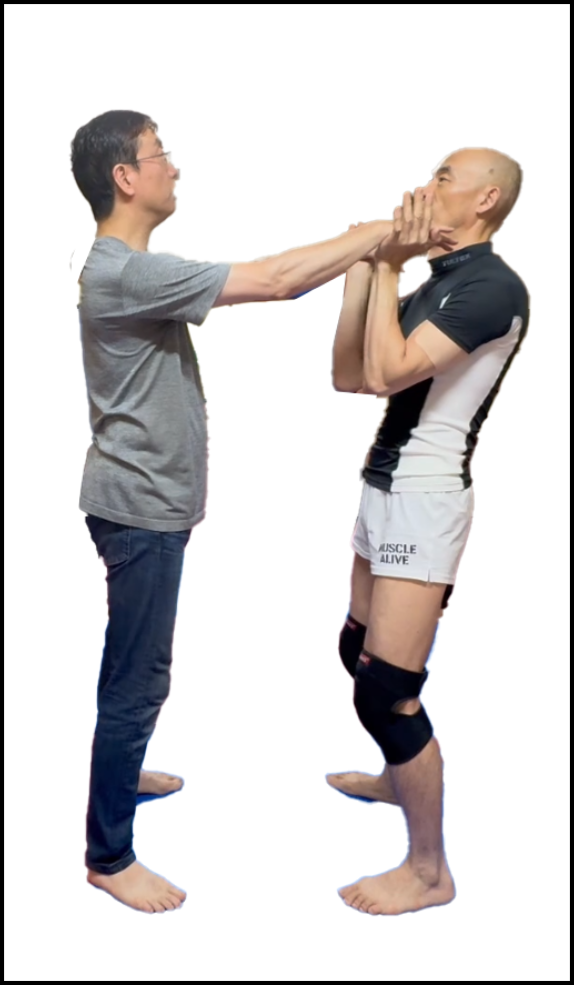

この「水火の氣」を使い、地面と身体が正しく繋がった状態で当て身を行うと、驚くべきことが起こります。

打撃の瞬間に発生する凄まじい反動エネルギーは、自分の身体に蓄積されることなく、骨格を通じてそのまま「地」へと逃げていきます。つまり、身体が衝撃を吸収するのではなく、地面へと受け流す「パイプ」になるのです。

この感覚を掴んで初めて、古くから伝わる行法の意味が解けました。

- 「船漕ぎ運動」は、地の氣を水火の氣に変え、水平に伝える感覚を養うためのもの。

- 「振魂(ふりたま)」は、天地の氣を身体に通す感覚を養うためのもの。

これらは決して精神的な儀式ではなく、極めて科学的なトレーニングだったのです。

5. 抽象度を下げ、凡人が達人へ至る道

武道の達人や禅の高僧は、よく「すべては一つである」と語ります。しかし、その言葉はあまりに抽象度が高く、我々凡人には掴みどころがありません。

天才ではない私たちがその高みへ昇るには、「抽象度を下げて理解する」というプロセスが不可欠です。「天地水火」という具体的な物理現象として氣を捉え、低い段階から一つずつ身に付けていく。

「氣」を魔法の霧のようなものから、「骨格によるエネルギー変換技術」へと落とし込むこと。これこそが、コンクリートの壁と入院生活が私に教えてくれた、真の修行の入り口でした。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いする。

にほんブログ村