皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。さて、皆さんは氣ということについてどのような考えをお持ちですか? 今回は僕が考える氣について説明したいと思います。よかったら最後までお読みください。

本ブログを読むと!

合氣道では氣の説明が非常にあいまいで、指導者によってまちまちな回答が来ます。この理由を本ブログでは明らかにすることで、合氣道修行者の人は氣の概念が分かり、技に活かすヒントになります。

目次

・氣とは抽象度の高い概念

・抽象度とは

・合氣道の技と抽象度

・当会の指導方法

・氣の理解

・まとめ

氣とは抽象度の高い概念

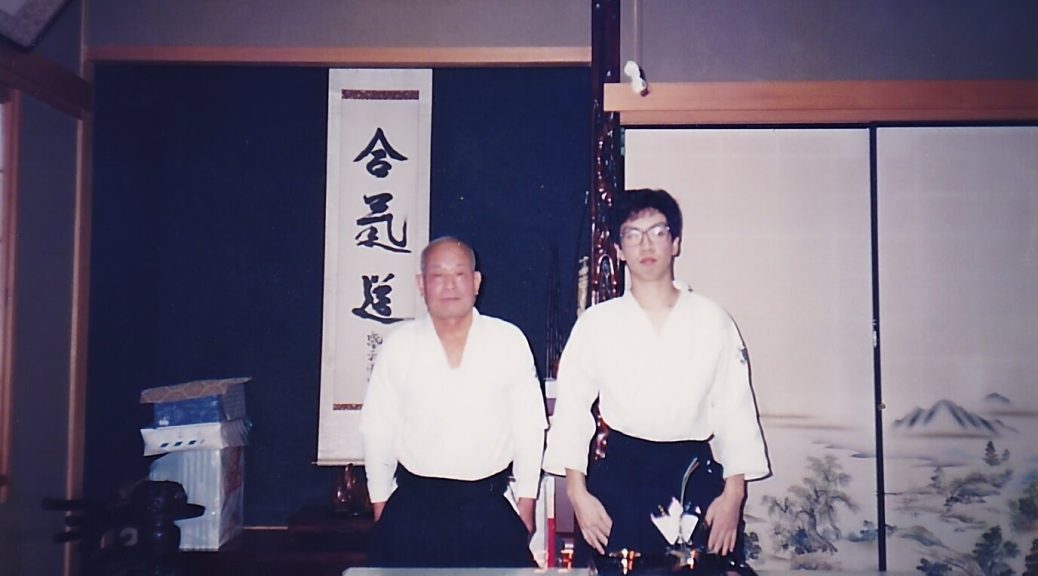

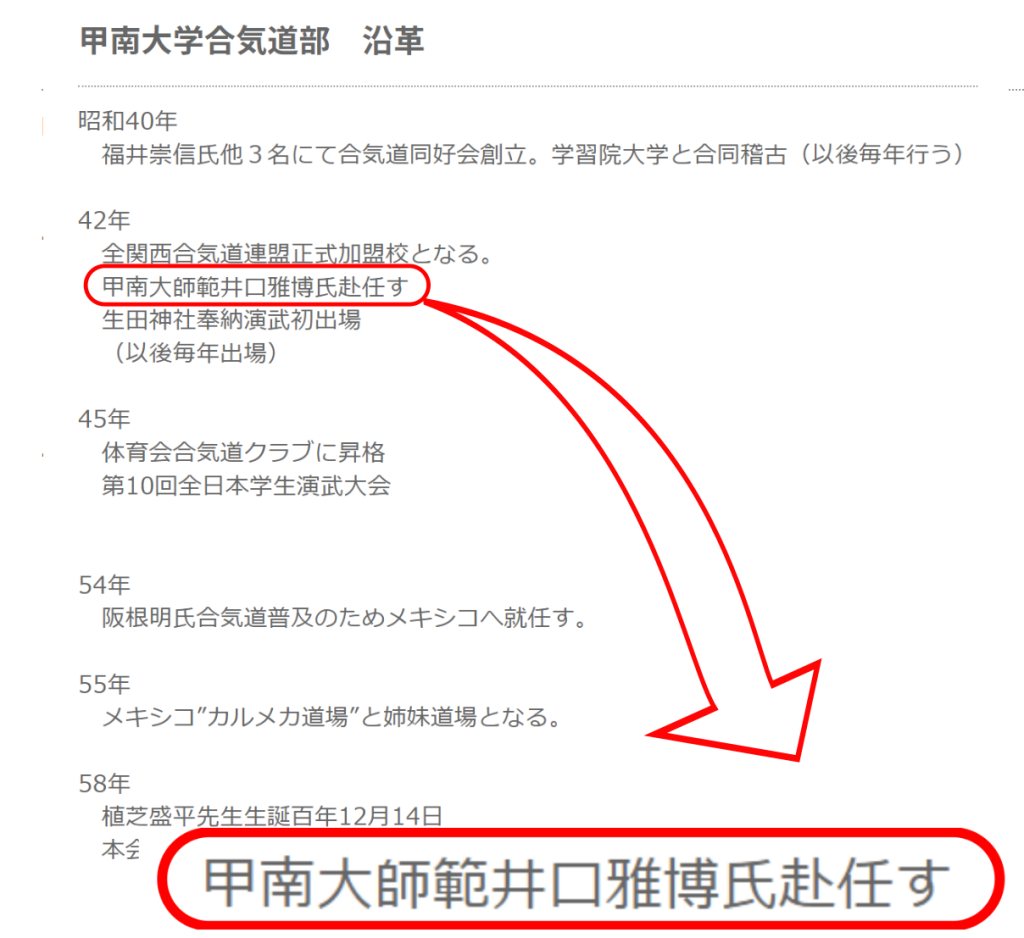

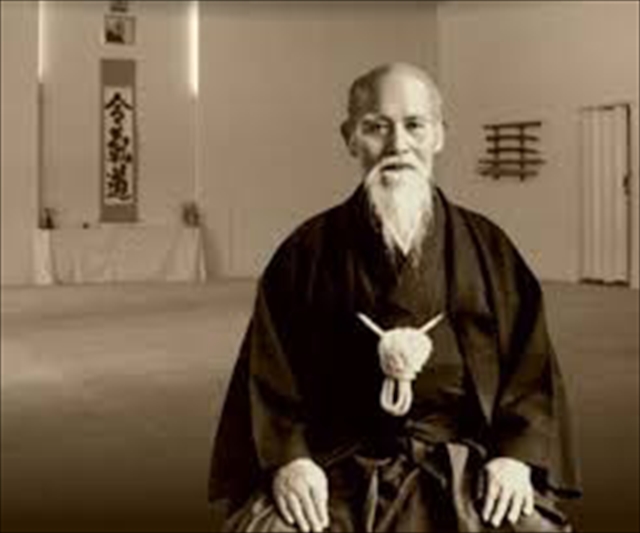

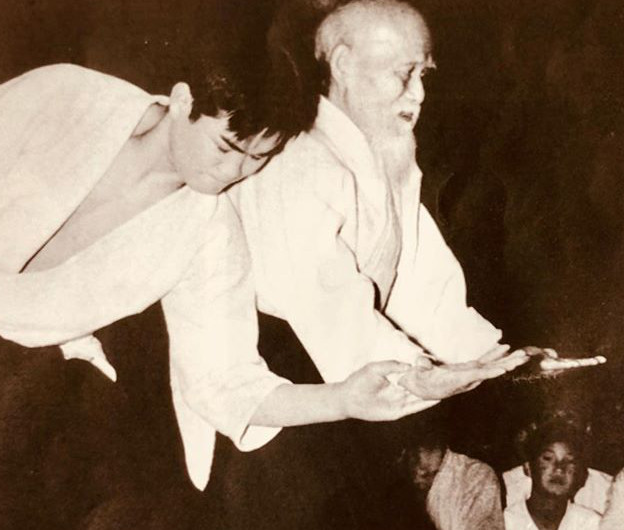

僕の師・井口師範は、「合氣道は『氣』が全てや」とよく話していました。そう聞くと、氣とは何か、氣を感じなければ合氣道はできないのかと疑問に思うかもしれません。しかし、氣について調べれば調べるほど、その実態は掴みどころがなく、ますます分からなくなります。

僕は、気功法、東洋医学、占いの文献などを調べましたが、合氣道の「氣」について明確な答えは見つかりませんでした。しかし、長年、当て身の稽古や天鳥船、振魂を繰り返す中で、天地に繋がる感覚が徐々に形成されていくにつれて、「氣」というものが何となく分かるようになってきました。

「氣」は、体感するものであると説明することもできますが、理科系脳の私は、その感覚を言葉で説明した、どうしても考えてしまったものでした。そして、結氣とは抽象度の高い概念を感覚として捉えたものだという結論にいったったのでした。

抽象度とは

抽象度とは、概念の汎用性や一般性を表す言葉です。

例えば、私たち人間は、「生き物」という言葉が出てきた際に、その言葉の定義をいちいち考えることなく、文脈に応じて理解することができます。しかし、「生き物」という概念がない人にとっては、具体的な例を挙げて説明する必要があります。

この具体的な例を挙げる行為が、抽象度を下げることです。

「生き物」の中の「犬」を例にとると、さらに抽象度を下げていくと、「柴犬」「秋田犬」「グレーハウンド」「チワワ」といった犬の種類が挙げられ、さらに「誰々さんの家のチワワの太郎」のように、特定の犬にまで絞り込むことができます。

合氣道の技と抽象度

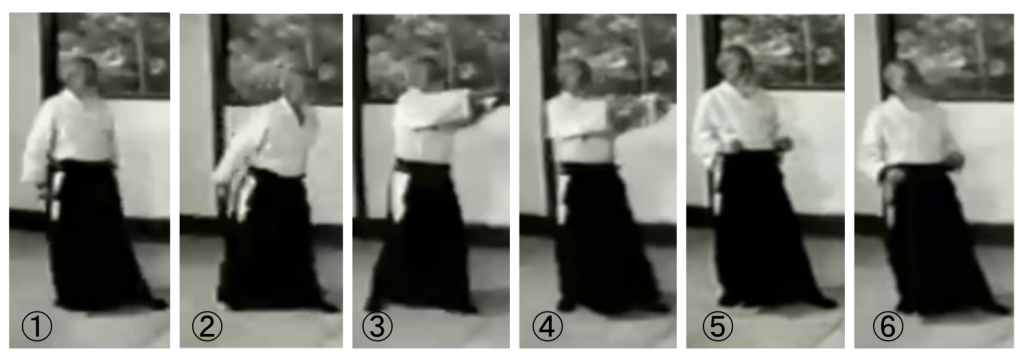

達人になればなるほど、技の抽象度が高まります。そのため、言葉では説明しにくいものになります。井口師範のような達人になると、「技は自然に出るのが一番」という言葉で片付けられてしまい、その奥深さは言葉では説明しきれません。

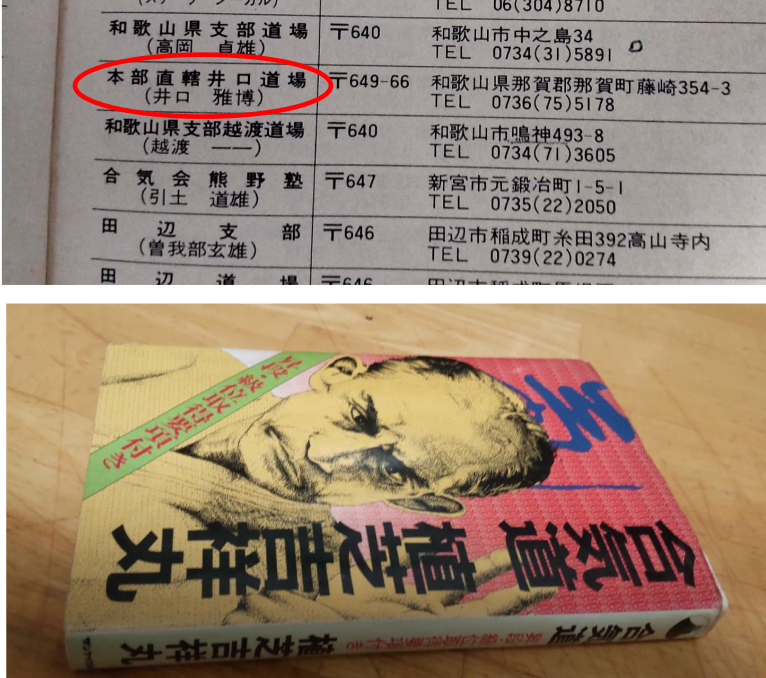

井口師範は、「本部直轄井口道場の合氣道は、気の流れ、呼吸力、螺旋形が極意」と常に話していました。井口師範の技は、これらの要素が渾然一体となったものでした。そのため、感覚的に指導されるので、同じ技でも毎回違った表現を使うため、当初は一貫性が欠けているように感じ、理科系脳の僕には非常に分かりにくかったのを覚えています。

井口師範は、自分の技を思いつくままに説明し、それを「秘伝」と呼んでいました。しかし、全ての技が「秘伝」であり、秘伝には名前がありませんでした。「秘伝には名前が無い、あるとこだわりができる」と井口師範は言っていましたが、こだわりがないと覚えられないという問題点もあります。

当会の指導方法

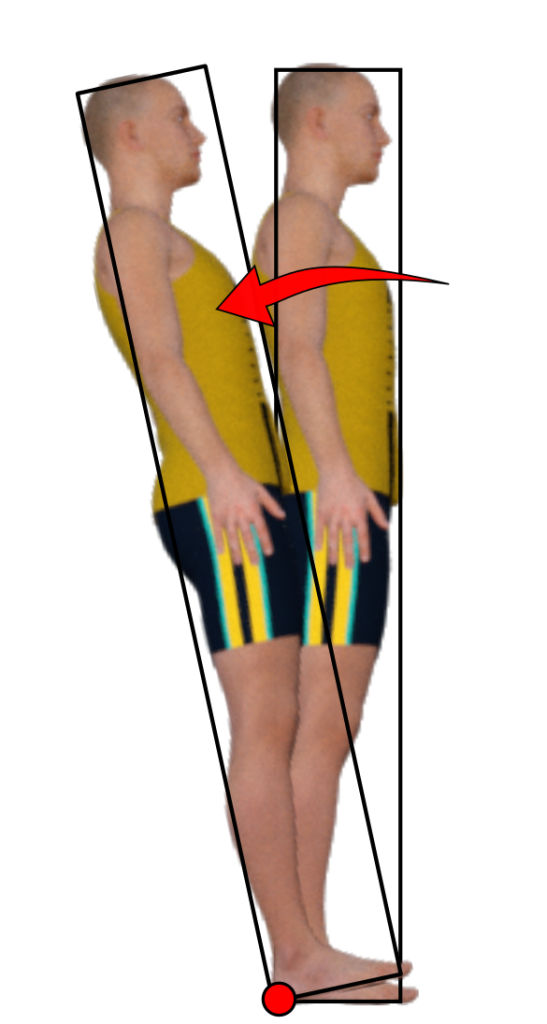

こうした問題点を解決するために、当会では、より抽象度を下げて指導するように心がけています。

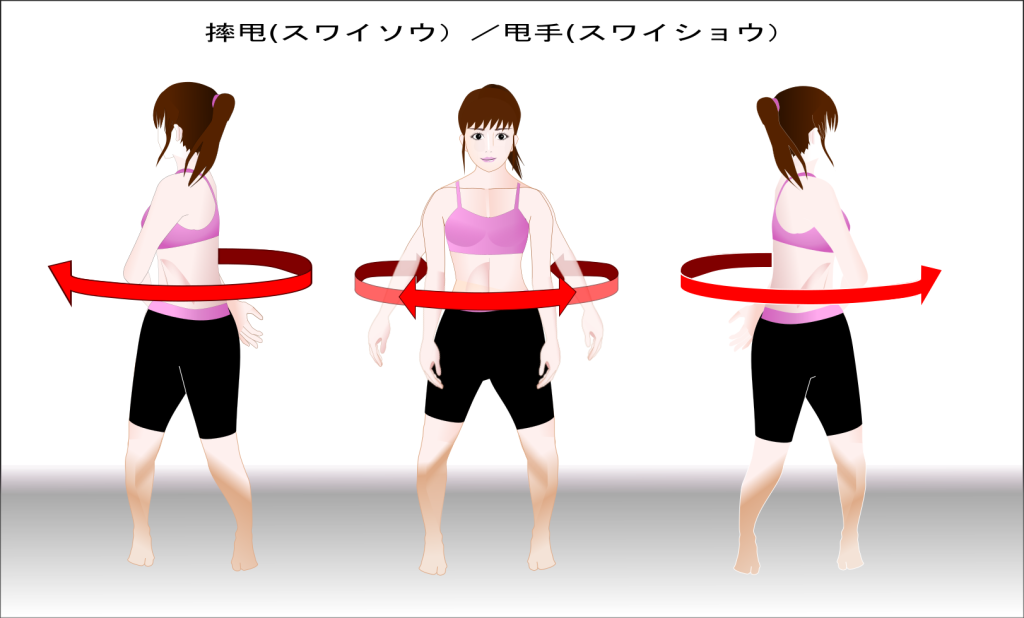

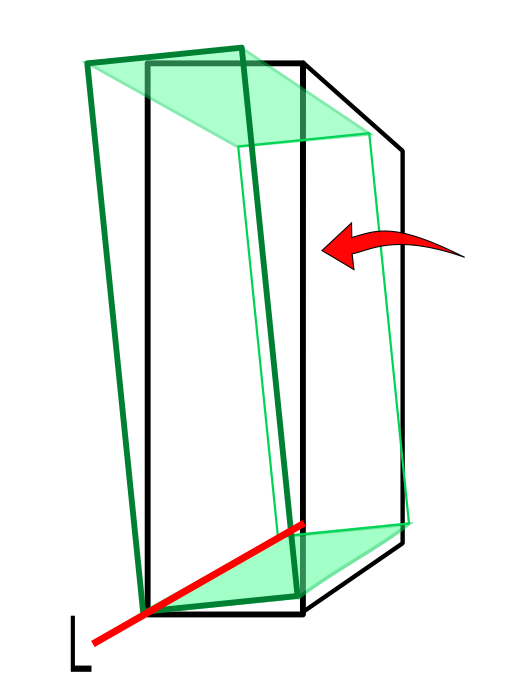

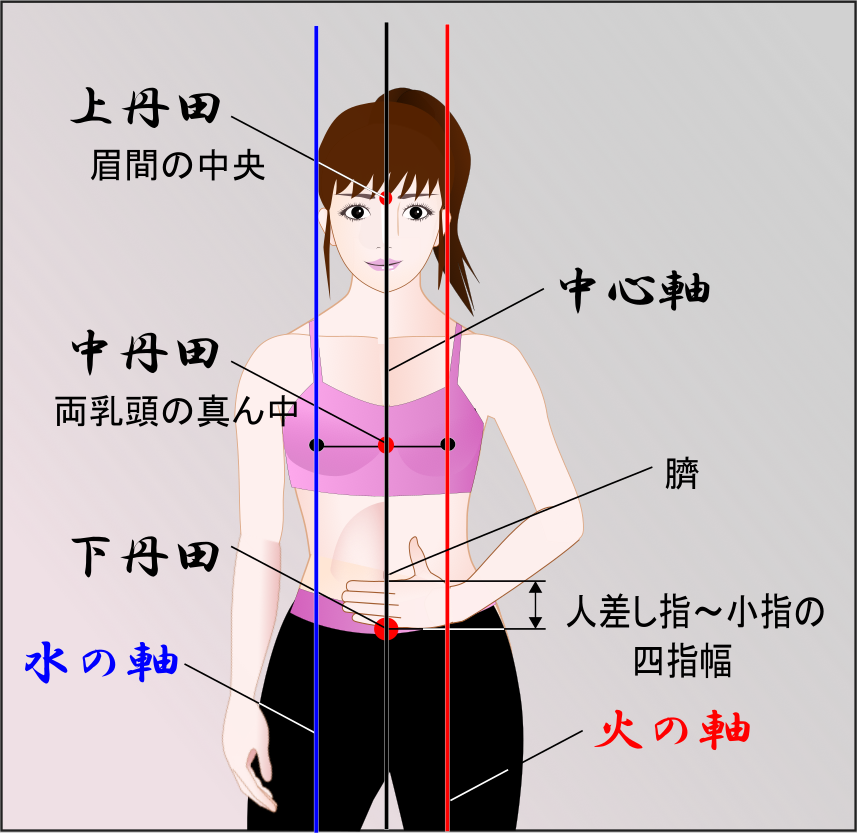

例えば、「気の流れ」については、陽の用法、陰の用法の 2 つの技術として説明し、そこに「螺旋形」の技術である「錐揉みの技術」「軸崩しの技術」、「粘勁」、「引っ掛け」などの技術を加える稽古をおこなったり、「呼吸力」については、天の氣、地の氣、水火の氣の技術として、別々に説明しています。

しかし、あまりにも抽象度を下げ過ぎると、技の数が煩雑になり、とても覚えられないということにもなってきます。当会で説明する技術でも行う人によって上手い下手があります。ということはそれぞれの中にも必ずさらなるノウハウが存在するわけです。

氣の理解

「ブラッククローバー」というアニメで、黒の暴牛団団長ヤミ・スケヒロが「人の目線、呼吸、筋肉の動き、何となくの氣配、そういった人から発せられるエネルギーを総称して氣と呼ぶ」というセリフがありました。これは、氣の抽象度を下げて説明したもので、非常に分かりやすいと思いました。

しかし、これは相手の気を感知するという立場からの説明です。井口流合氣道では、「自分が宇宙の中心」という考えがあり、まず自分の気を理解することが大切です。それが「気の流れ、呼吸力、螺旋形」です。そして、その上で相手との関係性における気の感覚を理解していく必要があります。

まとめ

氣は、抽象度の高い概念であり、様々な要素が複雑に絡み合ったものです。合氣道の技を極めるためには、様々な技術を身体に通し、経験を通して氣の感覚に昇華していく必要があります。

この文章は、氣と抽象度について、僕の考えをまとめたものです。最後までお読みいただきありがとうございました。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村