皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

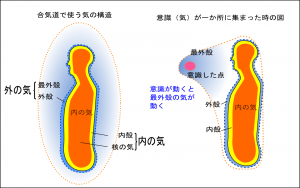

さて、前回は、合気道で使う気の構造についてお話ししましたが、今回はその気に合わせることについて話を進めていきたいと思います。

気と心理学

もうすでに気づかれた読者の方もいらっしゃるとおもいますが、合気道で用いる人体を覆う気というのは、心理学でいわれるパーソナルスペースと深く関係があります。

* * *

パーソナルスペースとは、人に近付かれると不快に感じる空間のことで、パーソナルエリア、対人距離とも呼ばれる。一般に女性よりも男性の方がこの空間は広いとされているが、社会文化や民族、個人の性格やその相手によっても差がある。

一般に、親密な相手ほどパーソナルスペースは狭く(ある程度近付いても不快さを感じない)、逆に敵視している相手に対しては広い。相手によっては(ストーカー等)距離に関わらず視認できるだけで不快に感じるケースもある。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

* * *

また、パーソナルスペースに関しても2種類あります。

例えば、全く見知らぬ人が正面に立ったときに、不快に感じても、その距離なら、後ろに立たれても案外気にならないものです。

しかし、さらに後ろからその人が近づいてくると、見えていなくても、嫌に感じる距離というのが確かに存在するのは誰でも経験があると思います。

このように、正面、横、後ろと実はパーソナルスペースというのが違うというのが非常に大切です。

心理学ではおおむねコミュニケーション時を考え、正面で感じるパーソナルスペースを取り扱うことが多いので上記の説明になるだけです。

しかし、武道では、2種類のパーソナルスペースは必ず考える必要があるのです。

合気道で使う人体を取り巻く気

前回にお話ししましたが、もう一度復習のために、人体を取り巻く気についてまとめておきますと、次の3種類になっています。

- 人の意識に直結して動く気の層

- 人の身体の感覚に直結している層

- 身体の動きに直結している層

以前に、人体の気の構造を図で示したことがありますが、そのとき、人体を取り巻く気の層は2つあると説明しました。

皮膚表面に存在する外殻の気とそれを覆っている最外殻の気という2つがありましたが、1が最外殻の気、2が外殻の気に相当します。

さらに、3については、非常に敏感な人は、日常で気が付いているかもしれません。

というのは、移動しようとしているときに、体の表面に微妙に起こる変化があります。

例えば、右に移動している最中、すぐには左に移動したいと感じたときに、何らかの圧力が右方向にかかっている感覚です。

或いは、体全体を使うスポーツで、ある体勢である体の使い方をしようとすると、圧力感を感じ、それをすると体を痛めるであろうと感じるという圧力です。

これが3番目の気の層で、井口師範は「気の流れ」とおっしゃられ、「気の流れに乗り、気の流れに逆らわない」とご指導いただきました。

もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

![]()

にほんブログ村

また、上の「コメントをどうぞ」をクリックして、いいね!してもらえるととても嬉しいです!