皆さん、お元気ですが? 僕はメチャ元気です!

折れない腕の作り方を前回話しましたが、今回はその後の話をしたいと思います。

というのは、折れない腕ができても応用ができないと、ただのパフォーマンスに終わってしまうからです。

ですから、どちらかというと、折れない腕ができ、それを応用できてこその合気道です。

瞬間に折れない腕を作る

心の準備をして、そこから折れない腕を作ってというのでは、護身を考えたとき全く役にたたないのは誰が考えても分かると思います。

やはり一瞬で折れない腕を作る必要があります。

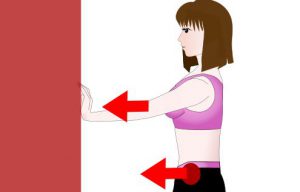

そのため、壁に向かって、気を付けの姿勢から、いきなり手を前に出し、自分の体を支えるという稽古をします。

そうすれば、つぶれるわけにいかないから、瞬間に折れない腕ができるようになります。

そういった稽古をして、折れない腕を身に付けます。

イメージが大切

瞬間に折れない腕ができるようになったら、次は、タメを作らないで、どこでも折れない腕ができるようにしないといけません。

人は手を素早く動かそうと思うと無意識にタメを作ってから動作をしようとしてしまいがちですが、実はタメを作るとその分時間がロスされ遅くなります。

実際の話、タメを作ってすばやく手を差し出すのと、そのままユックリ手を差し出すのでは、ユックリと手を差し出す方が時間的に早くなります。

そこで、タメを作らず、自在に手をコントロールできるためには、イメージとして、手を自分が意図したところに出現するというイメージを強く持つことです。

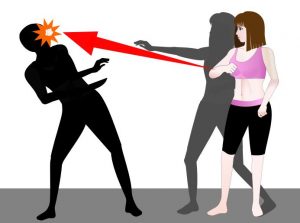

そういうイメージを強く持つことで、自分をだまします。そうすると相手も思わず騙され、突然手が出現したかのような錯覚に陥ます。

そして、出現した手が折れない腕なら、強力な防御となります。

その手で、正面打ちの受け、横面打ちの受け、正面突きの受けをするとかなり強力になるのは、誰でもわかることじゃないでしょうか?

もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

![]()

にほんブログ村

また、上の「コメントをどうぞ」をクリックして、いいね!してもらえるととても嬉しいです!