皆さん、お元気ですか? 僕はめちゃくちゃ元気です。

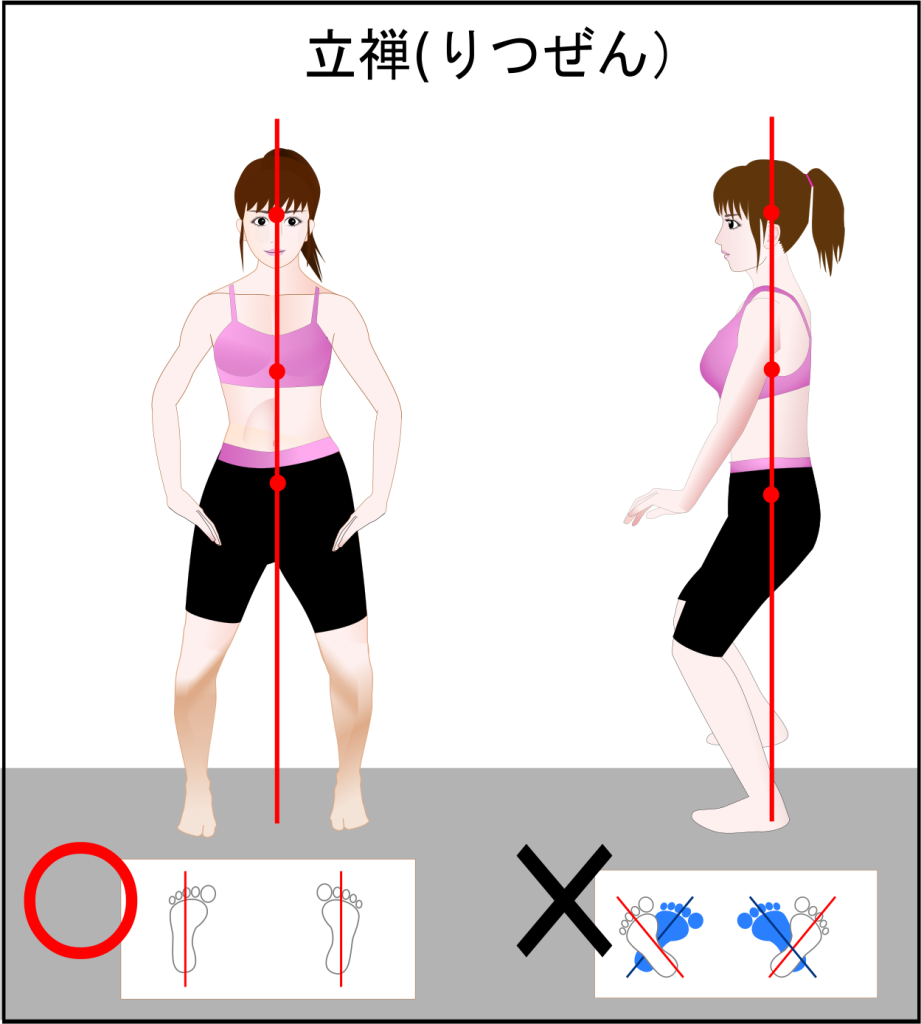

さて、現在このブログでは古い合氣道の準備運動の中に呼吸力を養成する隠れたシステムが含まれているという話をしています。その一つが禅があり、さらに天の鳥船の行と振魂の行がそれだと以前にも書きました。

合氣道では、全体のバランスを大切する武道であるというのは言うに及びませんが、それは合氣道の技だけではなく稽古を行う流れにも同じことが言え、ここでは静と動を巧みに組み込んでいます。この隠れたシステムでは、禅は静にあたり、天の鳥船と振魂は動、要するに動禅といえます。

今回はこの動禅である天の鳥船ついて焦点を当ててみます。

本ブログでわかること

天の鳥船と振魂は古神道の行法であることは良く知られた事実ですが、これが技にどのようにつながるかという点について述べられることが少ないと思いますが、今回はこの天の鳥船と振魂を行う意義とそれによって得られる具体的な効果について知ることで、より合氣道の技を深く理解し技の深度を増す指針となるでしょう。

目次

・天の鳥船の行とは?

・古神道と開祖ではやり方に違いについて

・天の鳥船の成果を試す

天の鳥船の行とは?

天の鳥船の行とは、明治から昭和の初期にかけて活躍した神道家・川面凡児の開示した神伝禊法で、3つの鳥船運動とそれぞれの後に行う振魂で構成されています。

ここでは、川面凡児の天の鳥船のやり方で説明します。(当会の会員の方が驚くかもしれませんのでここで言っておきますと、当会では井口師範から教わった天の鳥船の行を行っていますので違いがあります)

【第一の鳥船】

左足を前に出し、意識を丹田に置き、両手は親指を中にして握りしめます。「イエーッ」という掛け声とともに手を押し出します。

次に「エイッ」という掛け声とともに手を引き戻します。これを繰り返します。(下の写真は神道研究家・山田誠人氏)

自分のやりたいだけ行うと、「大祓戸大神」と唱えながら振魂を行います。

【第二の鳥船】

右足を前に出し、意識を丹田に置き、両手は親指を中にして握りしめます。「エーッ」という掛け声とともに手を押し出します。

次に「ホッ」という掛け声とともに手を引き戻します。これを繰り返し、 自分のやりたいだけ行うと、「天照大神」と唱えながら振魂を行います。

【第三の鳥船】

左足を前に出し、意識を丹田に置き、両手は親指を中にして握りしめます。「エイサッ」という掛け声とともに手を押し出すとともに五指を開きます。

次に「 エイサッ 」という掛け声とともに握りながら手を引き戻します。これを繰り返し、 自分のやりたいだけ行うと、「天御中主大神」と唱えながら振魂を行います。

以上が川面凡児伝の天の鳥船です。

古神道と開祖のやり方の違いについて

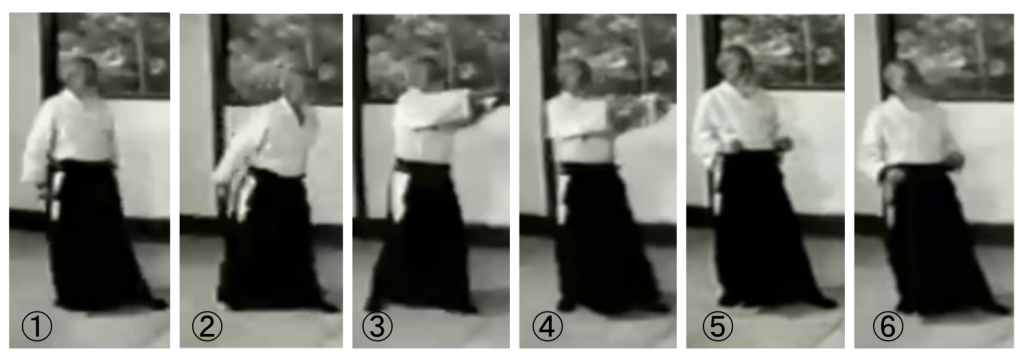

今残っている開祖の動画を見てみますと、上の山田誠人氏の動作と若干異なった動きをしているように見えます。

前項の山田誠人氏の動作では手を差し出すとき腕を伸ばしたのに対し、開祖は上の写真では手を差し出すとき振り子のような動作で手が伸びたままで前に出しています。この動作はまず体を加速してその反動を利用して手を出す動作です。要するに運動エネルギーを有効に生かす動かし方をしています。

私が井口師範から学んだ天の鳥船も同様にしていました。 井口師範 はこの動作の中に呼吸力を養成するための動きであると言われていましたが、井口師範が天の鳥船の行を勝手に解釈しているわけではないというのはわかると思います。

また、腕についての注意事項ですが、腕の付け根は体の真ん中にあるというイメージで、手が前に行った際に気が腕を伝って前に出、手を引いた際に気が戻るというイメージを持つことも大切です。

ですから、純粋に古神道の行法を稽古の中で行っているのではなく、稽古の中に古神道の行法を取り入れつつも、武道として使えるように天の鳥船を取り入れていたと思われます。

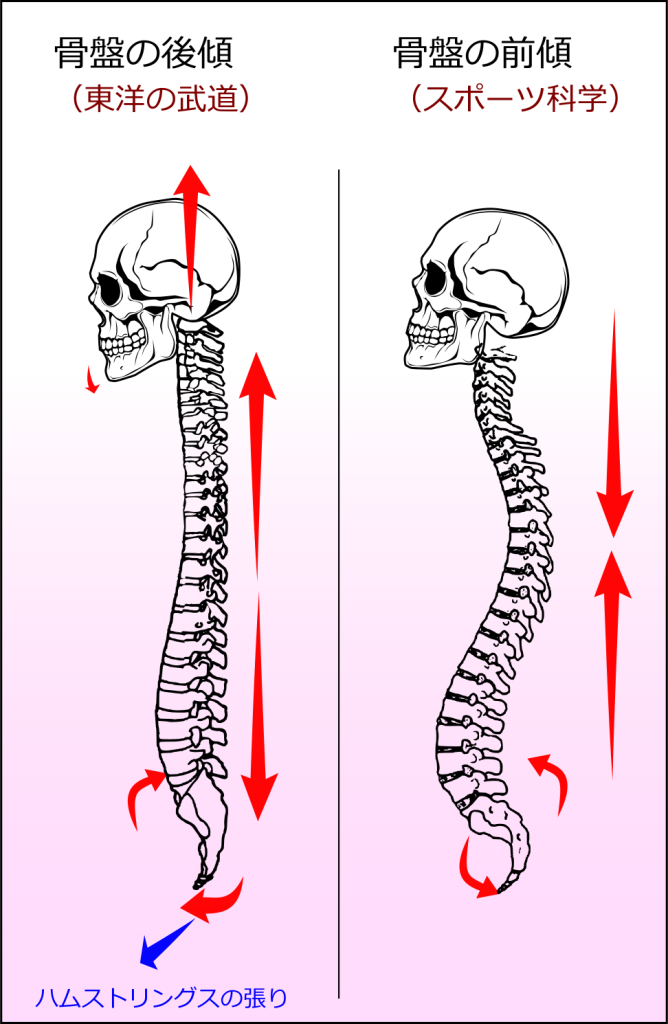

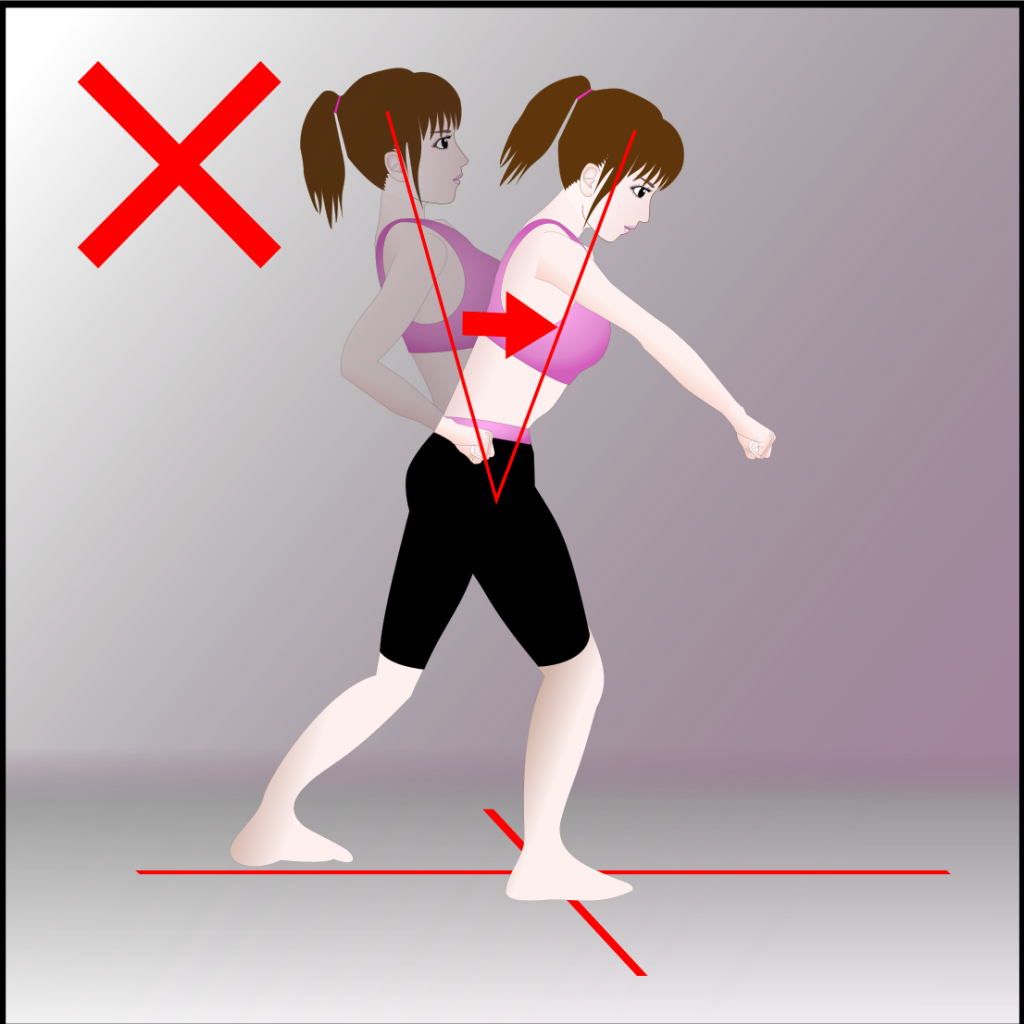

次に、下図に示したやり方ですが、武道的な意味での船漕ぎ運動という点で余り効果が期待できないやり方なので注意してください。武道的な使い方として十分に期待できるのは、重心が前後に動く必要があります。

天の鳥船の成果を試す

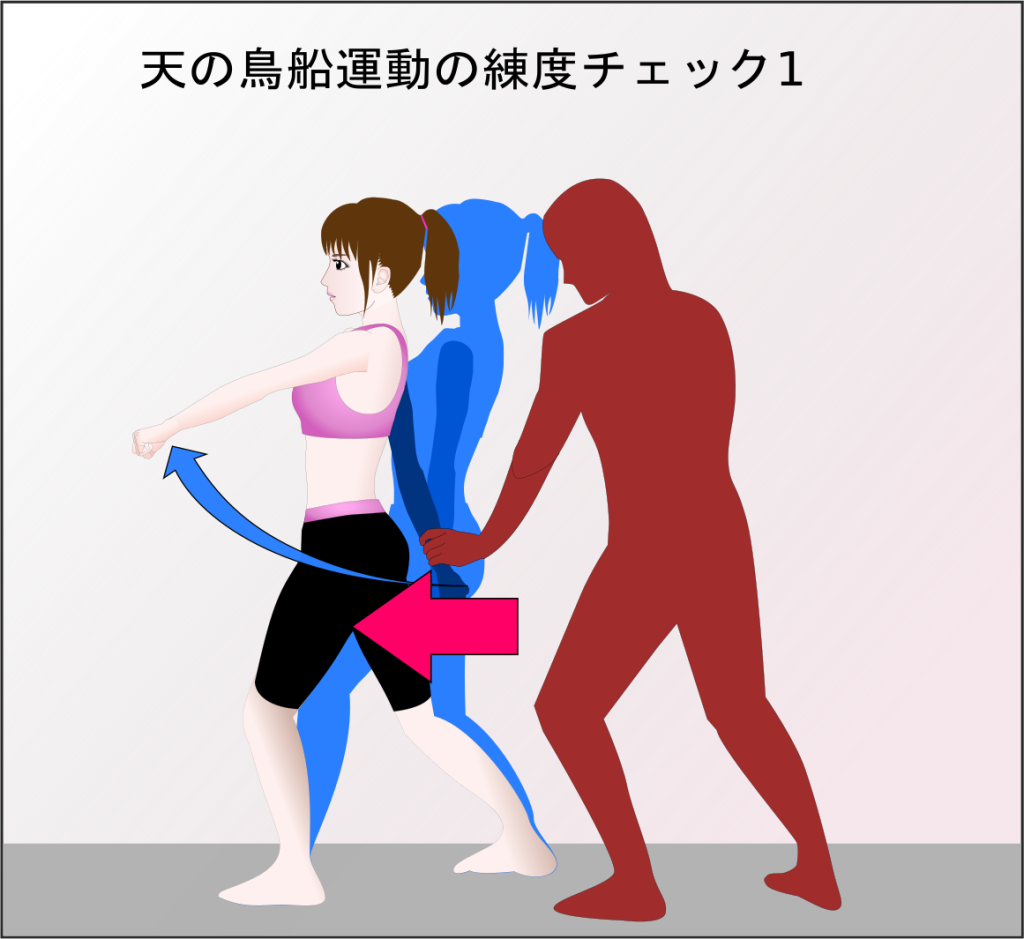

【第一のチェック】

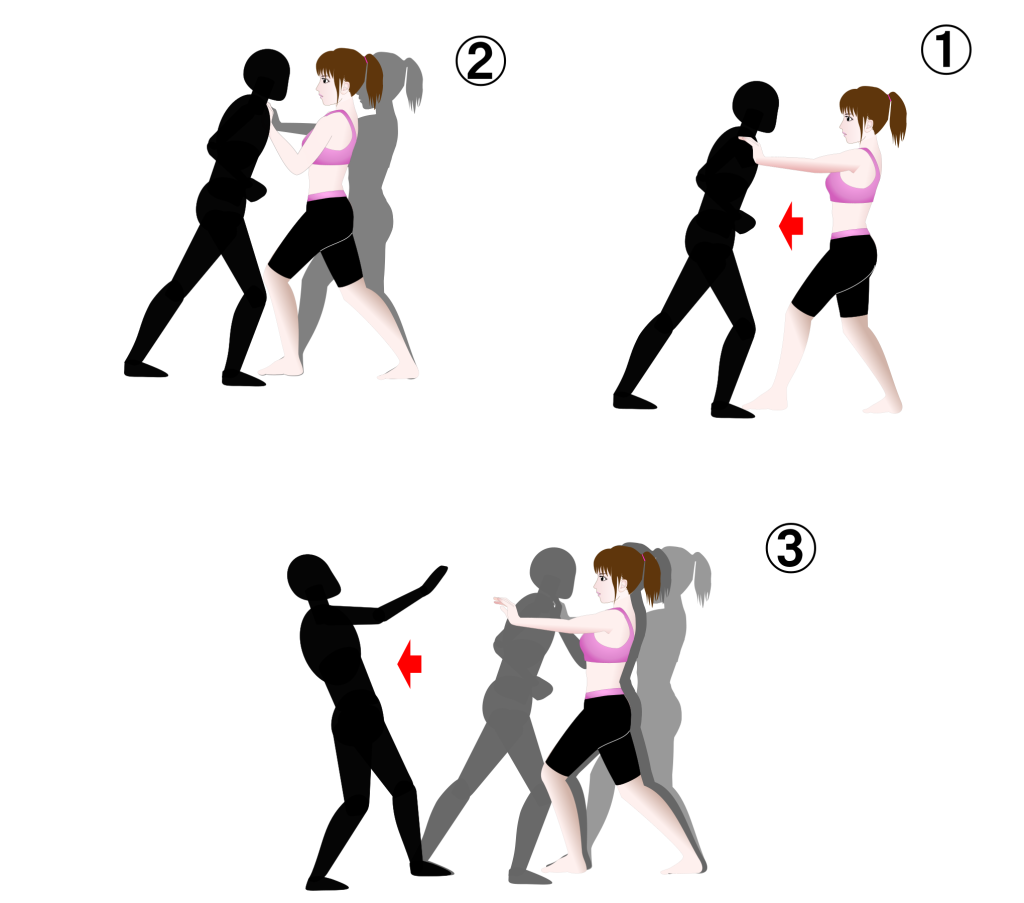

安定して天の鳥船運動ができるようになると、正しくできているかをチェックするため、パートナーに手首を持ってもらったうえで天の鳥船運動を行い、相手が前方に誘導できるかをチェックします。この際の注意点として、決して意識は手首にあってはいけなく、相手との力のぶつりはない状態で行う必要があります。しかも腕は気を充実させている必要もあり、腑抜けた状態ではないということです。また、パートナーは相手に前方に送られないようにしっかりと踏ん張って抵抗する必要があります。

【第二のチェック】

さらに天の鳥船運動で感覚が研ぎ澄まされると、胸を押している相手を押し返すことができるようになります。このときの注意点として、相手を胸で押し返す意識を持つとバランスを失い、決して相手を押し返すことができません。図のように相手の腕つかみ、胸で相手の力がぶつからないようにして相手を押しやります。パートナーはしっかりと支えて抵抗します。これでパートナーを押し返せれば呼吸力がついてきたといえます。

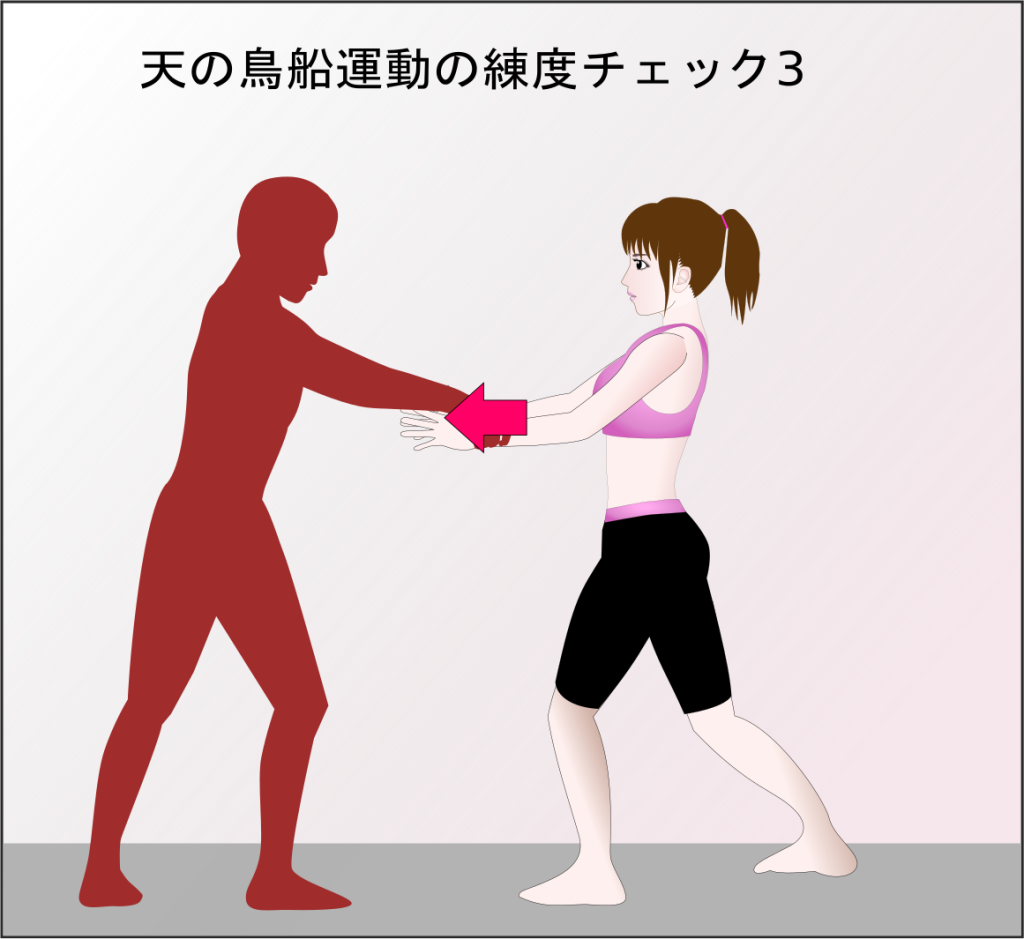

【第三のチェック】

さらに、呼吸力がついて来ると、体の軸を作るだけで強く押されても押し返すことができるようになります。この際は前進移動する意識も必要なくなります。これができると相手の力がすべて地面に逃げていくという感覚が出てきます。この感覚がでると非常に強い呼吸力が出せます。

◆ ◆ ◆

天の鳥船の熟練度のチェック法に関しては、まだ何通りかあります。今回は比較的簡単に行える前方方向に押し出すチェック法を示しました。他のチェック法については、リアルな指導が必要なので今回は紹介しません。

統一体が出来て、呼吸力がでるようになるとこのようなチェック法をしなくても、いろいろなことができるようになります。是非皆さんも禅と天の鳥船の行と振魂の行をしっかりと稽古して統一体を身に付けてください。次回は振魂について述べたいと思います。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村