皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

さて、最近は合氣道の技術を上げる補助訓練として気功法をご紹介していますが、今回は擺腕(はいわん)です。

このブログでわかること

合氣道で技をかけるときに一番気にしなければならないこと、それは自分が行おうとする意図が相手に伝わることです。意図を伝えない動きを習得するため当会では練氣功の擺腕という動作を合氣道用に使えるように若干変更して行っています。今回はその擺腕のやり方を覚えるていただき、動作で相手に意図が伝わらない動きの習得を可能にします。

目次

擺腕の効果

本来、擺腕は手足を使い全身に気を発生させるトレーニングです。そのため健康に対して様々な効果が考えられます。 船井総研ホールディングス の創立者・船井幸雄氏が日本中に広めた腕ふり運動は、関英雄工学博士が台湾で気功の甩手(すわいしょう)を学びそれを船井氏に教えたといわれますが、腕振り運動の腕を振る動作だけでも、健康面のみで次の効果があったといわれていますので、擺腕も同等の効果は期待できます。

【腕振り運動の効果】

・肺癌(午前2000回、午後2000回、夜2000回を5ヶ月)

・関節炎

・食道癌

・頚部淋巴線癌(1日1000回)

・半身不随(5、6ヶ月)

・肝硬変

・白内障(朝800回、夜1000回で4週間)

・トラコーマ、色盲、まぶたに生じるこぶ

・心臓病、高血圧

・神経症、精神分裂症

・腎臓病

腕振り運動のやり方は、肩幅に足を開いて立ち、そのまま手を前後に振るという非常にシンプルなものです。やり方については次回の甩手(すわいしょう)で説明します。

擺腕は腕振りだけではなく足の動きも加わるのでさらに効果が期待できます。

なお、当会では、擺腕はそういった健康面の効果は無視はしないものの、あくまでも技を正確に行えるためのトレーニングとして位置付けていて、次の目的で行っています。

・心と身体の動きの一致

・肩(三角筋)に頼らない動きの習得

・身体の動きおよび氣を手に伝える感覚の習得

・心身の統一

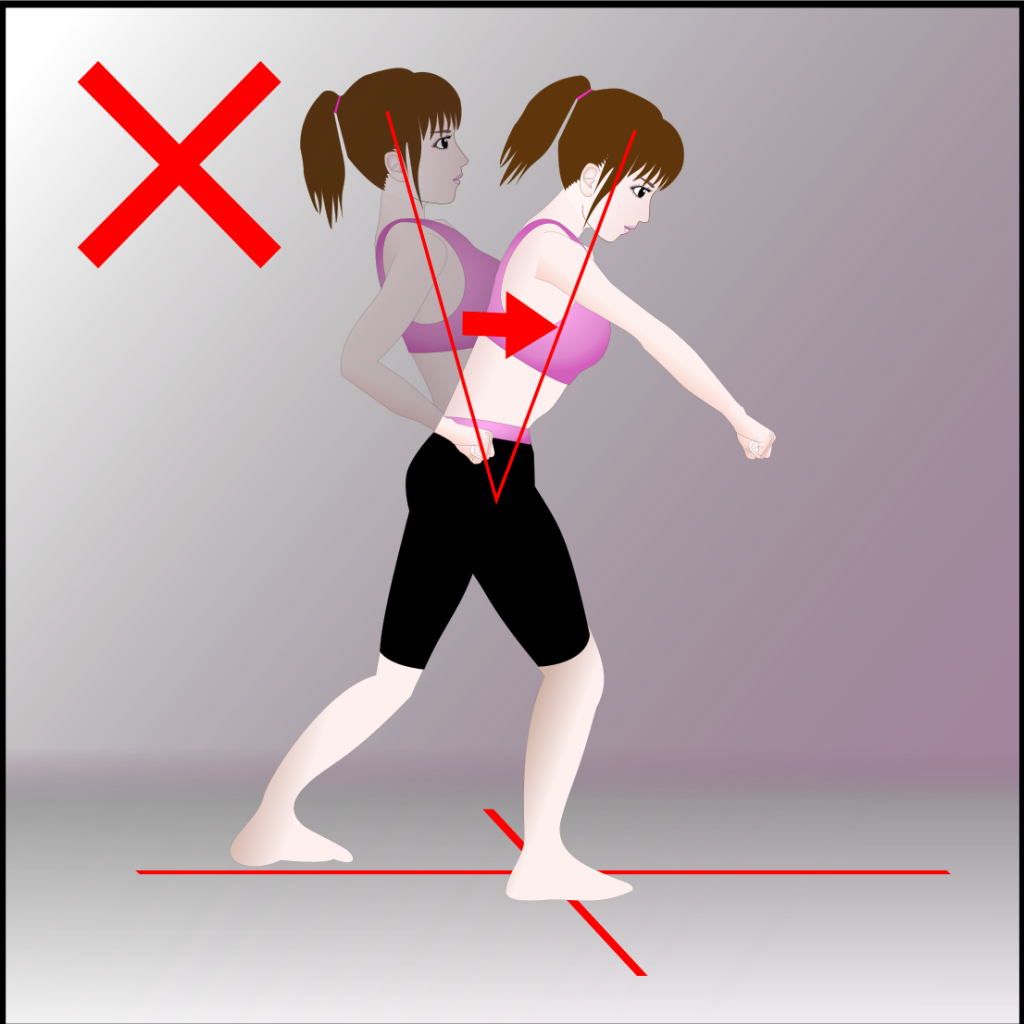

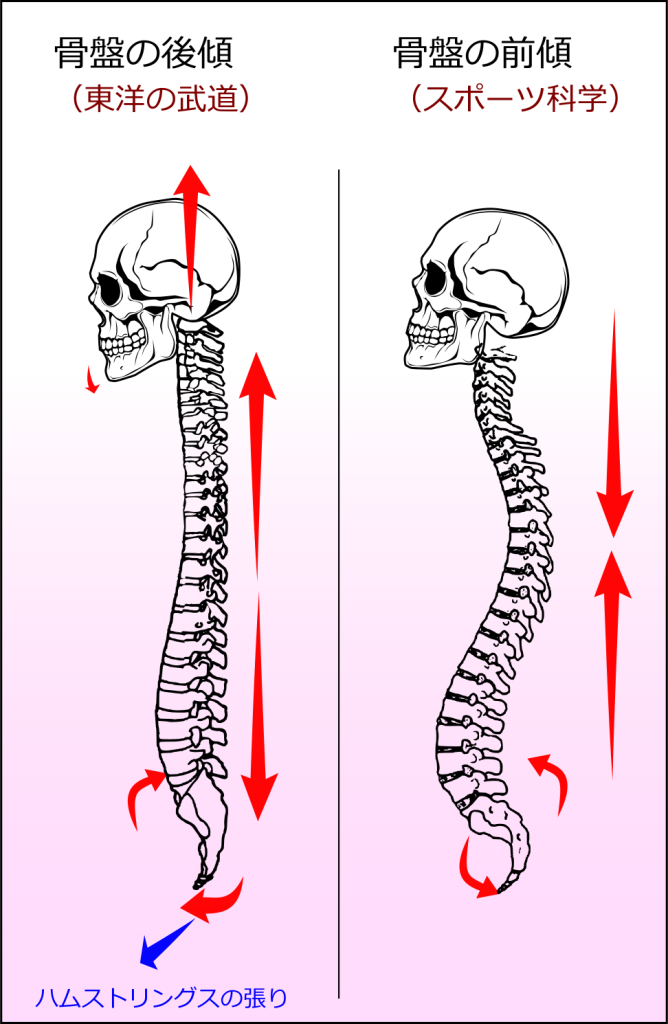

技は掛ける手前で相手に読まれるとかけることができません。特に力を使わない合氣道の技ではちょっとした動きから相手に悟られることで技にかからないことが多いです。その大きな原因が肩の筋肉の緊張にあります。特に三角筋の小さな動きは腕の先端に行くほど大きな動きになるため、三角筋の緊張は相手にすぐに伝ってしまいます。そこで、三角筋を余り使わないで相手をコントロールする技術を習得する必要がありますが、擺腕はこれにうってつけです。

擺腕のやり方

擺腕には前後の擺腕と左右の擺腕があります。当会で行う前後の擺腕と左右の擺腕では違った意図をもって行っておりますので、まず前後の擺腕を説明し、その後左右の擺腕を説明します。

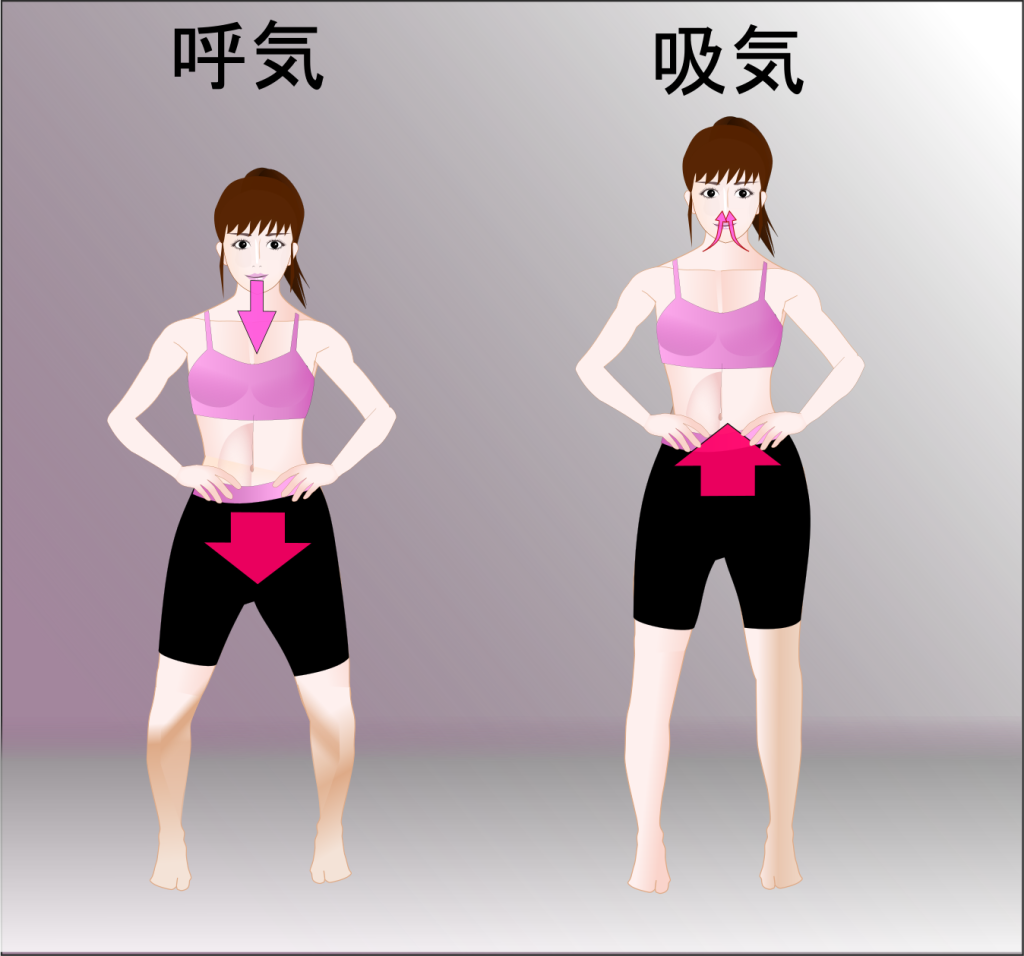

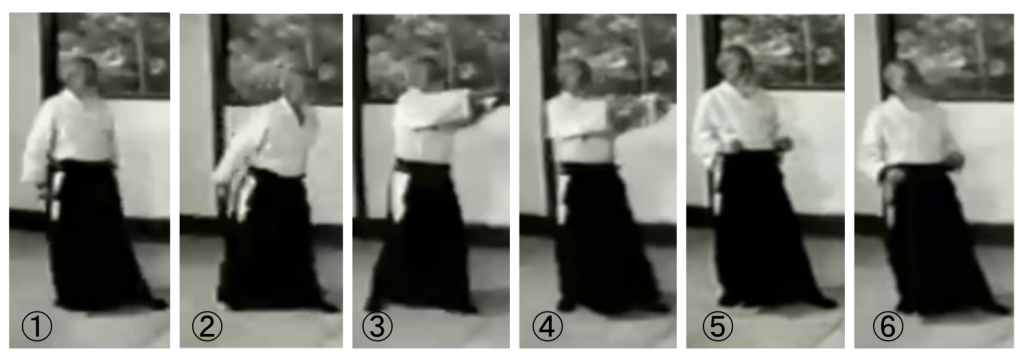

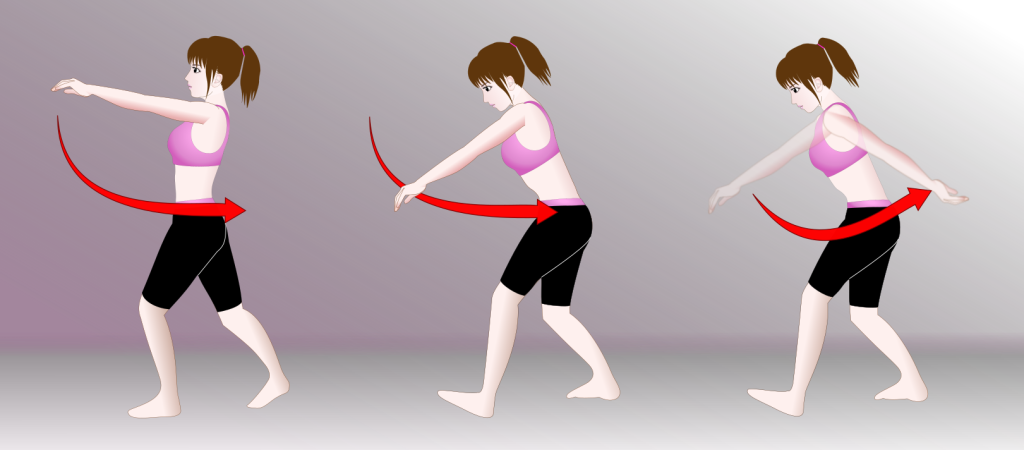

【前後の擺腕のやり方】

①足を一歩前に踏み出す

②両手を前に振り上げて若干体をそらせる

③「シューッ」と息を吐くとともに体を曲げる

④体が45度ほど曲がったところで手を解放して後ろに振る

⑤体が45度のまま息を吸って腕を戻す

⑥腕と体の角度が90度になったら体を反らせる

⑦③~⑥を繰り返す(最低60回以上)

この動作で大切なのは腕を振るタイミングです。見た目はただ腕を振っているだけのように見えますが、実は体が45度になるまで腕と体の角度は90度のままにキープしています。

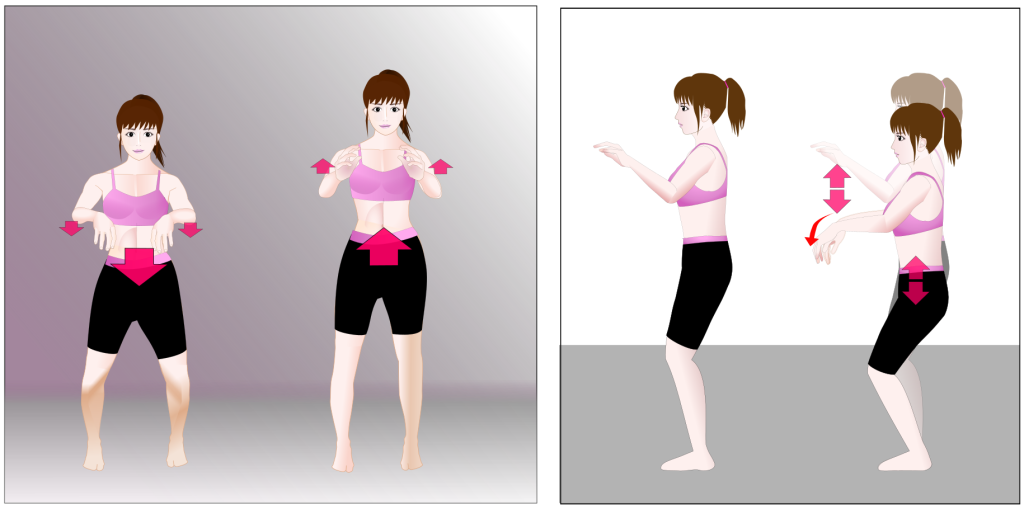

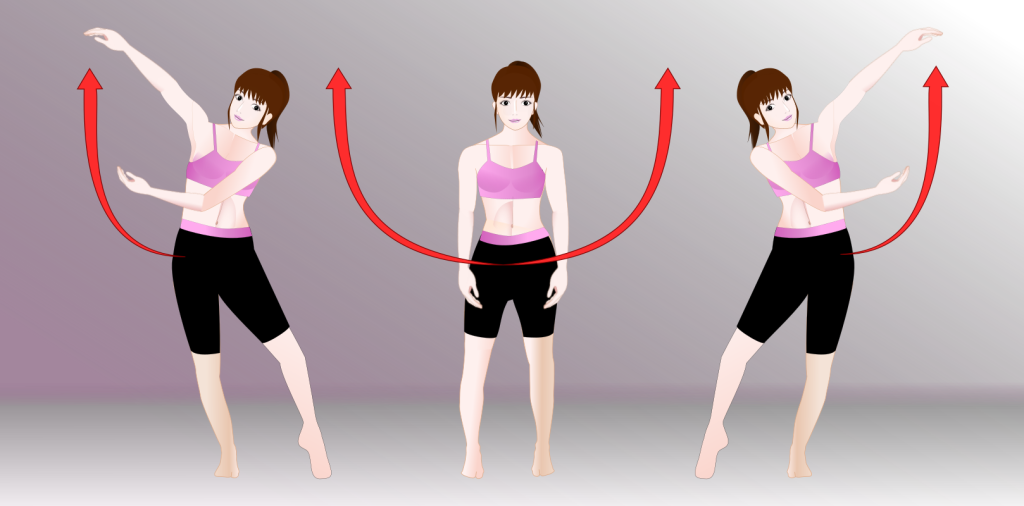

【左右の擺腕のやり方】

①腕を力を抜いてダランと垂らして立つ

②息を吐き、身体を横に反らせてから手を横方向に跳ね上げる

③上に腕が上がったら息を吸いながら身体をもとに戻す

④腕が身体の両側に戻ったら、息を吐きながら反対側に上げる

⑤息を吸いながら腕と身体を元に戻す

⑥②~⑤を繰り返す(最低60回以上)

擺腕の応用

擺腕の応用として武道で使う場合は前後の擺腕と左右の擺腕では若干使い方が異なるので、それぞれ分けて詳しく解説したいと思います。

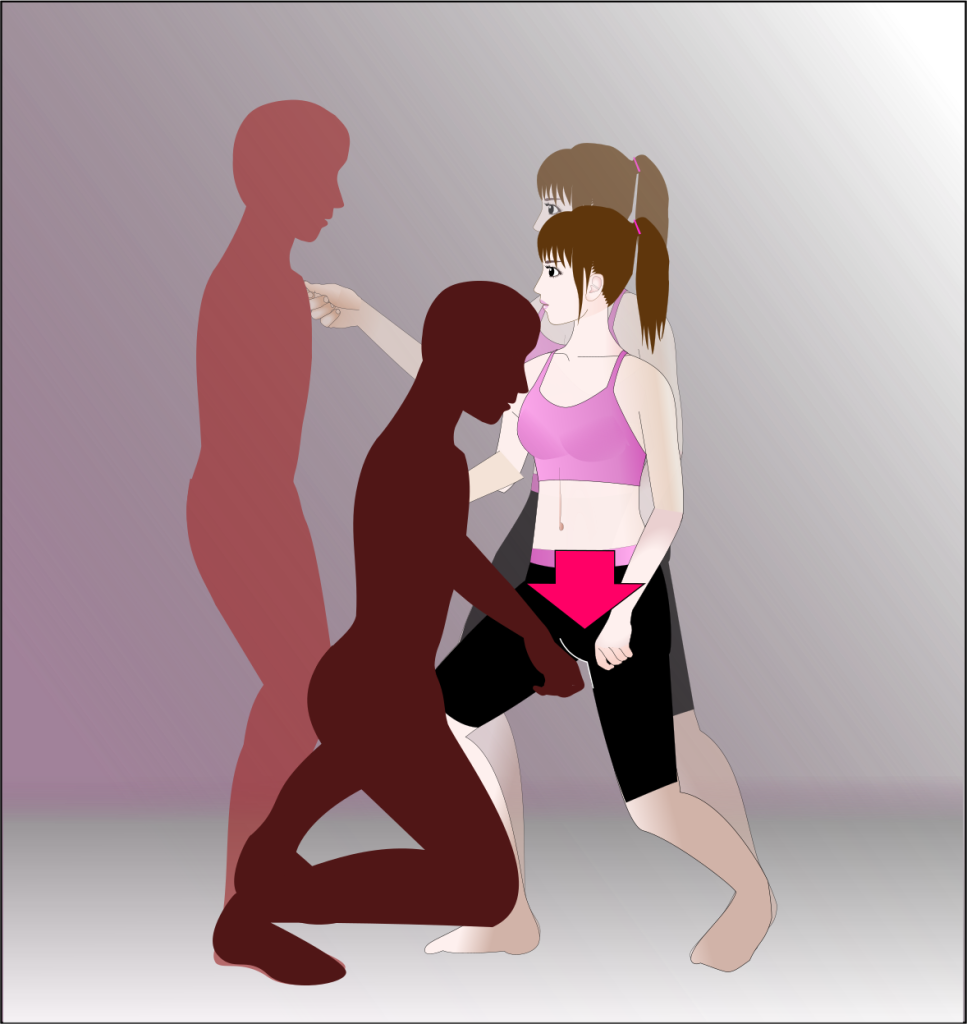

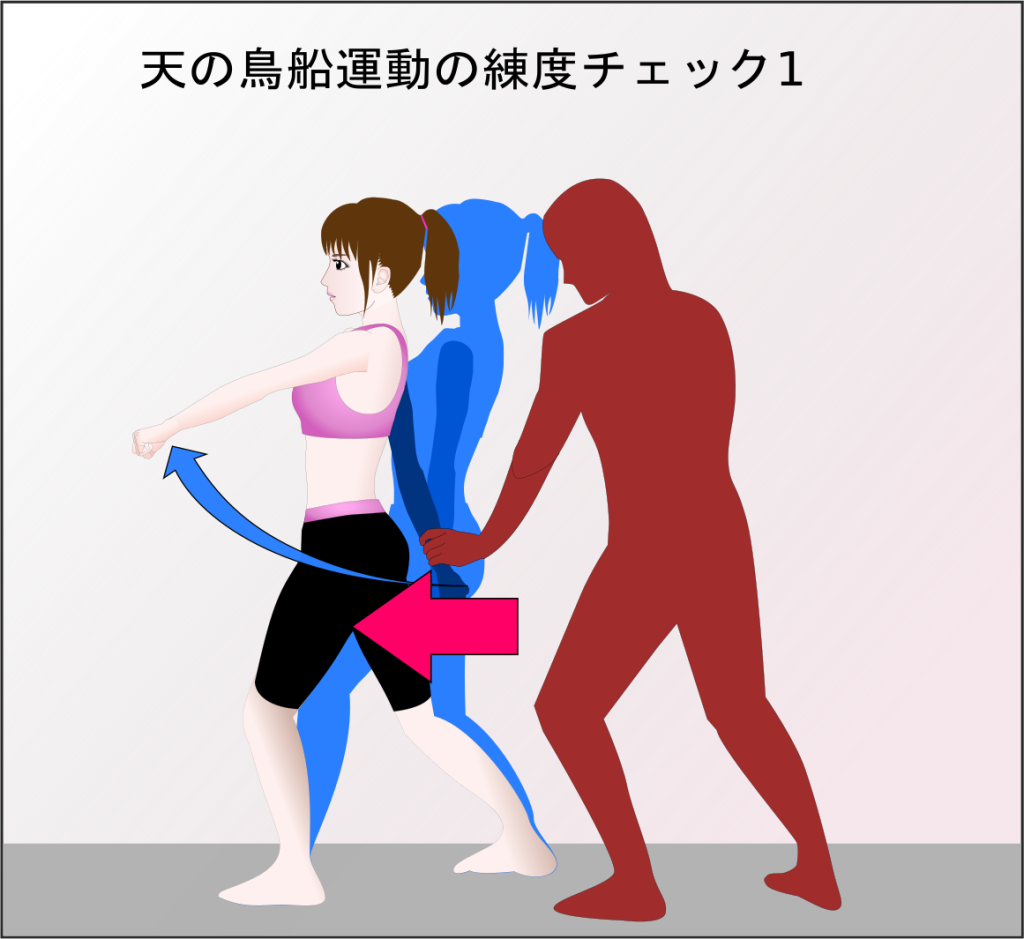

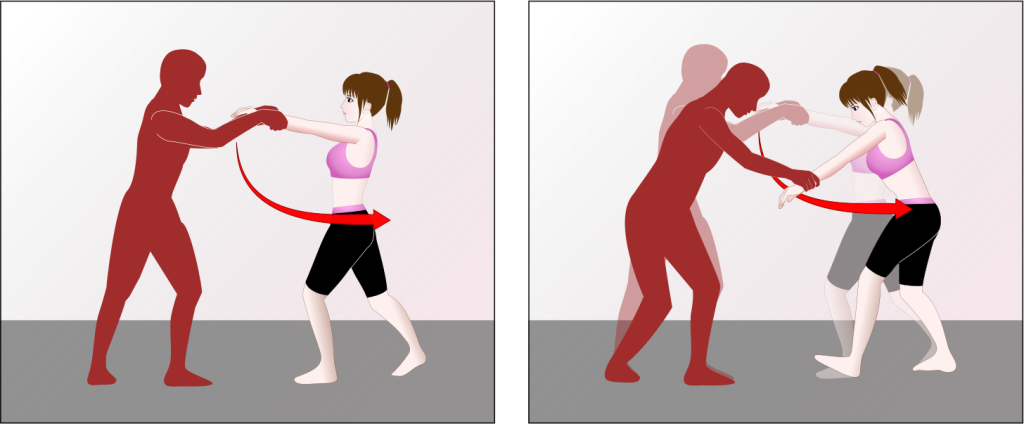

【前後の擺腕の確認】

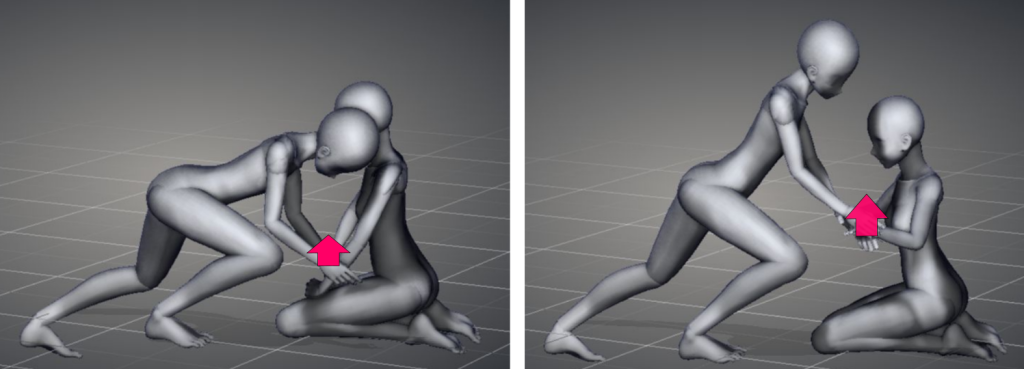

①相手に両手で支えてもらう

②合わせを使って相手とのぶつかりを消滅させる

③擺腕の動作を行い、体を倒す

以上の動作をして、ぶつかりがなく、持ち手(受け)の人がついて来るようになれば前後の擺腕のトレーニングが完成していることになります。この動作には核の氣(当会では呼吸力のことを、コアから出る氣ということで核の氣と呼んでいます)を使います。

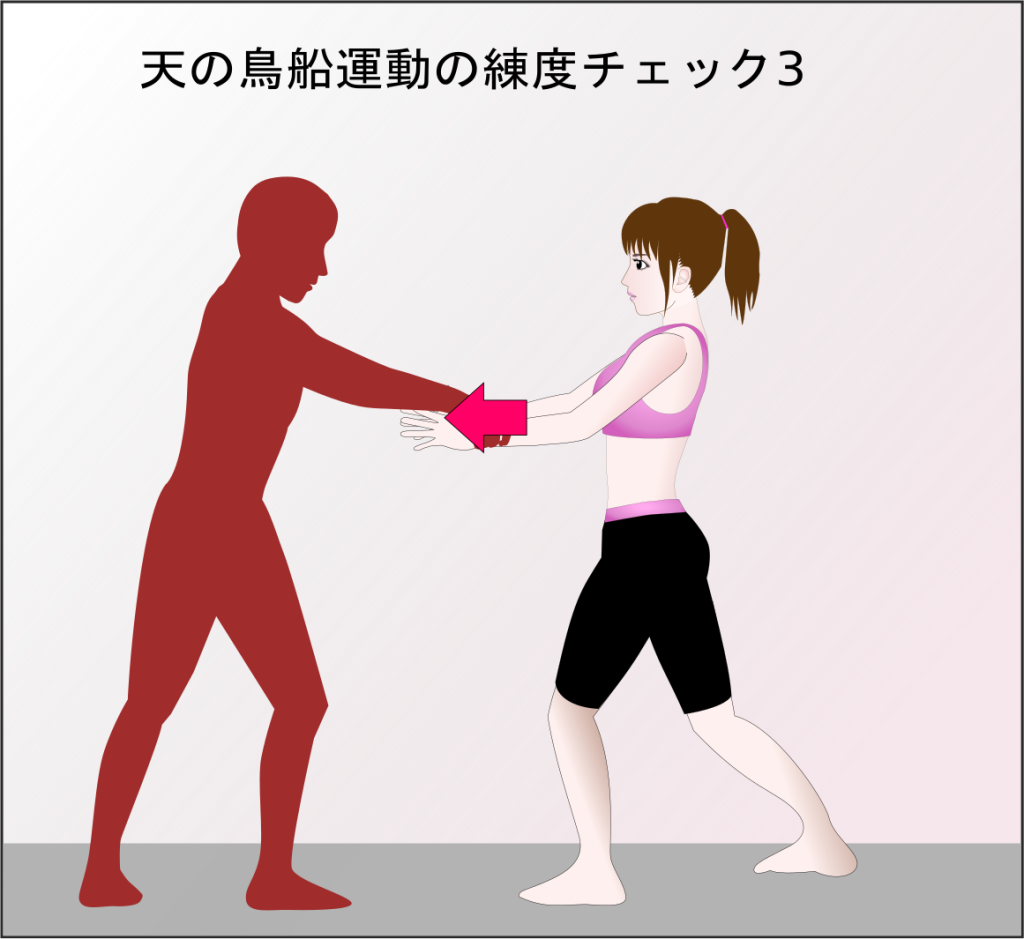

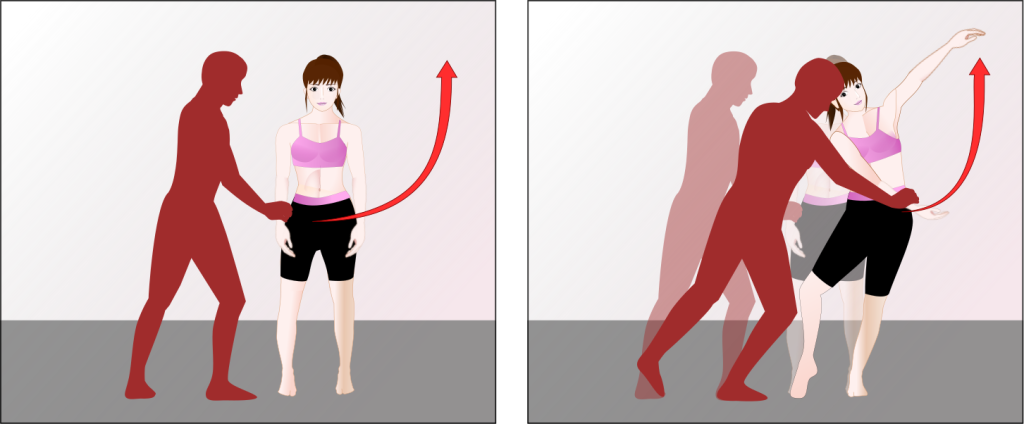

【左右の擺腕の確認】

①片手を相手に持ってもらう

②合わせを行って相手とのぶつかりを無くす

③左右の擺腕の動作を行う

以上で相手が無理なくついてくれば左右の擺腕が完成していることになります。左右の擺腕の場合は、当会の陽の技術の応用で、当会で言う核の氣の力で運ぶものではありません。

◆ ◆ ◆

以上、擺腕のやり方や擺腕の効果、さらには武道的な使い方など解説しましたが、擺腕は非常に優れたものだとお分かりいただいたのではないでしょうか?

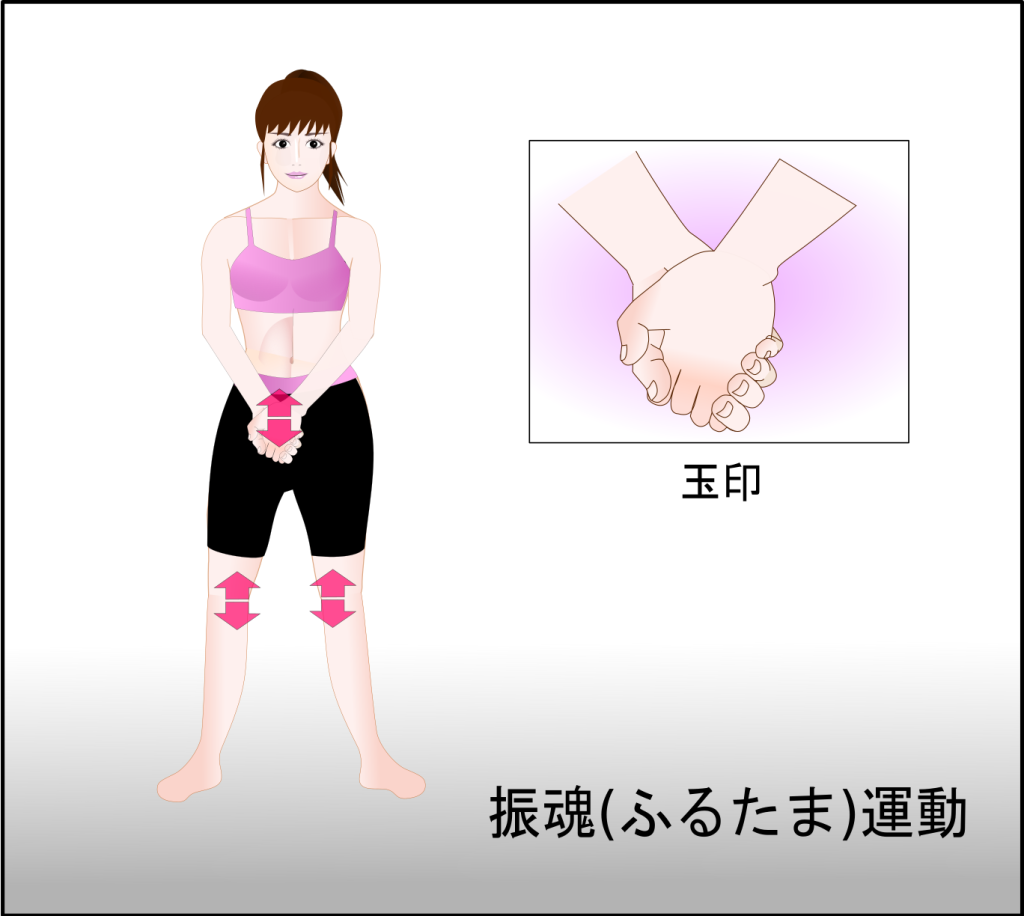

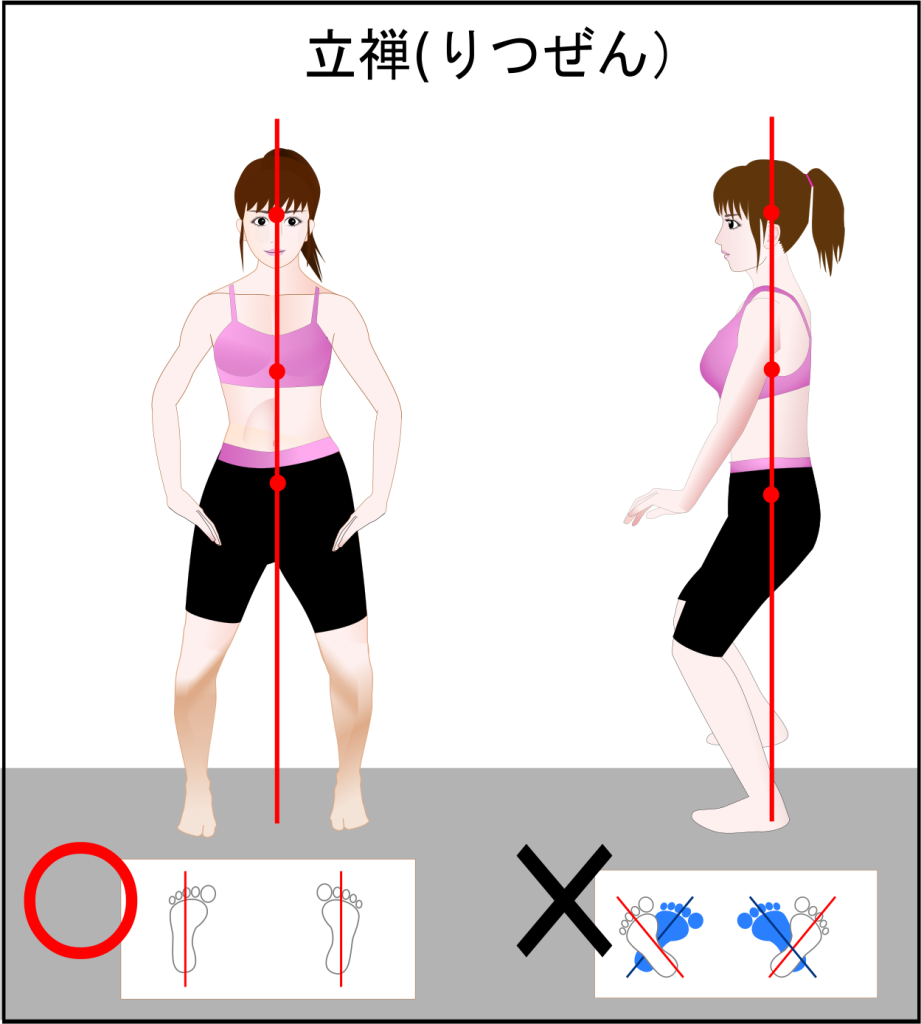

立禅、天の鳥船の行、振魂の行に加えて擺腕を取り入れるだけで、かなり一人稽古がしやすくなると思います。是非頑張ってください。

次回の記事は太極拳のトレーニングでも有名な甩手(スワイショウ)を予定しています。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村