皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

今回は使えるレベルに気を感じるという内容です。

「目で見たらあかん、気は感じるものや」と、師匠である井口師範に良く言われました。

どうしたら気が感じられるのかと、僕はいろいろな本を読んだり、実際に気功を習ったりとしました。

ところが、井口師範のいわれるように、武道に使えるレベルに気を感じることができませんでした。

目で気を感じるためには?

僕いつも考えていました。

『さまざまなパターンで素早く攻撃してくる相手の気を体で感じて、反応するにはどのように気を感じ、どう動くのだろうか?』

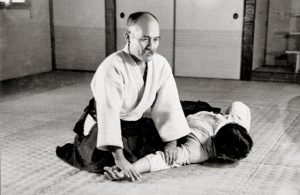

僕の頭の中にあったのは、いつしか井口師範が見せて下さった後ろからの見えない攻撃に対して行った合気投げでした。

非常に強烈なあのシーンが僕の脳裏から離れたことがありません。

それで、気を感じるのは超能力のようなものと考えていたのです。

ところが、そのように悩んでいたある日井口師範が、「目は見るものじゃない、気を感じるもの」と言われたのです。

僕にとってはこの言葉は晴天の霹靂でした。

僕の陥っていたのは、気というのは体で感じるものと勝手に思い込んでいたことです。

でも、いわゆるオーラ視とかではありませんでした。

師匠に「気とはどんな色ですか」と伺ったところ、「気には色や形はないが、目で感じるんや」とおっしゃいました。

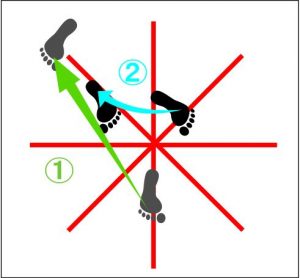

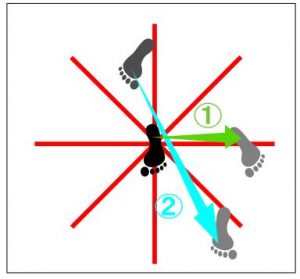

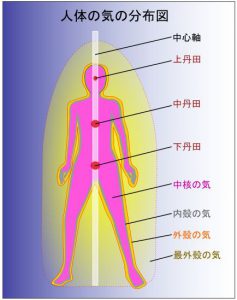

師匠によれば、神経を気によって、まるで蜘蛛の巣のごとく、空間に張り巡らせると、気が相手に絡んで、相手の動きが手にとるように分かるのだそうです。

大切なポイントは気を相手にぶつけると相手は、こちらの動きを察知するのでぶつけてはいけないということです。

気を目で感じるとは?

僕は、師匠のいうとおり、目で気を感じるよう、日々さまさまなことを試すようになりました。

そして、あるとき、ぼんやりしていると、視界の右端で、窓の外から見える木の葉がそよ風で小さく揺れているが感じられたのです。

「気を感じるというのは、これだ!」と僕は思いました。

というのは、視線を窓の外に持ってくると、目の端で感じたほども木の葉が大きく揺れていないのですが、視線を木の葉から外して、目の端に持ってくると、やはり木の葉の揺れが大きく感じます。

このときは、僕は本気で気を感じた思っていました。

ところが、僕はド近眼で、目が悪いので、どうすれば目がよくなるかと、色々な目に関する本など読んでいました。

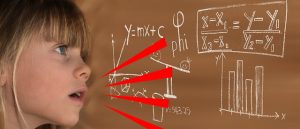

そんな中、視野の中には、中心視野と周辺視野があることを知りました。

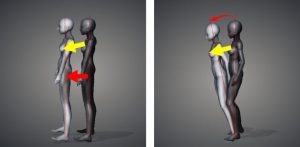

中心視野は静止したものを細かく観察するために発達し、周辺視野は動くものを察知するのに発達したと書いてありました。

周辺視野は索敵、要するに敵をいち早く見つけるため非常に小さな微妙な動きでも検知できる機能が備わっているわけです。

草食動物は、草を食べながらも、周辺視野を活かして、遠くにいる敵をいち早く見つけます。

このように周辺視野を活かしきると相手の微妙な動きがわかるわけです。

要は目で気を感じるというのは、中心視野を捨てて周辺視野視ができるということだった訳です。

気を感じるというのは特殊能力じゃなく、自分の備わっている能力をより効率的に利用することだったのでした。

もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

![]()

にほんブログ村

また、上の「コメントをどうぞ」をクリックして、いいね!してもらえるととても嬉しいです!