皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

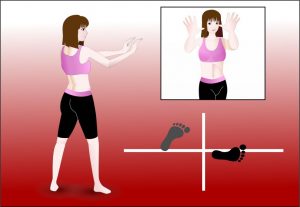

合気道では、手はアンテナと考えます。

何のアンテナかというと、「気」のアンテナです。

アンテナというと受け取るだけというイメージを抱くひとがいるかもしれませんが、送受信ができるのがアンテナです。

ですから、合気道では、手をアンテナとして「気」を送受信すると考えています。

ただ、一般のアンテナと違うところは、「気」を送受信するために、空中で送受信するだけでなく、気の発生源に、要するに相手に直接触れることで「気」をキャッチするのが基本です。

誰もが気を出している

合気道修行者の中には、気を特別なものとして、「自分達は気を使うが、他の武道は力を使う」などと思っている人がいるかもしれません。

でも、全ての格闘技だけでなく、殆どの人間の動作には気が伴っています。

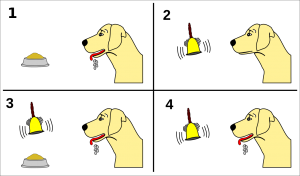

人は何かをするときにまず気を出します。そして体がそれに伴って動きます。

ただ、武道家と普通の人の違いは、意識を使って気を使うか、無意識で気を出しているかの違いです。

特に合気道では、相手が気を出したときに、それをコントロールするのに使います。

それが、合気道では相手の気に合わせるという意味でつかう合気です。

なお、ここでいっているのは、合気道の合気であり、大東流など相手の力を無力化する技術ではありません。

基本は接触

合気道では、片手取り、諸手取り、両手取りという手首を捕られたときの技術を錬磨します。

実際の闘いの場面で、手首を取るというのはほぼありません。

それでも、合気道の基本になっているのは、接触すると相手の気が読みやすいという点からです。

手首取りの技の意義は、以下の2点の錬磨なのです

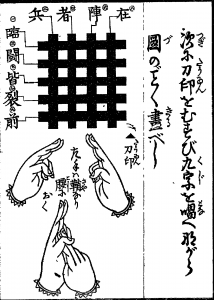

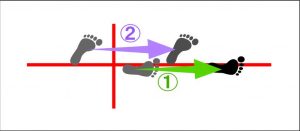

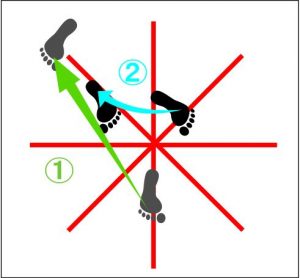

- どうすれば手が気のアンテナにできるか

- どうすれば相手の気を導けるか

その一つのノウハウとして脱力というのがありますが、脱力には相手の気を感じるアンテナになるという面があります。

ですから、ただ単に力を抜くのは、腑抜けというか、気が抜けているだけで、脱力にも気という感性が大切なのです。

空中での気を受ける

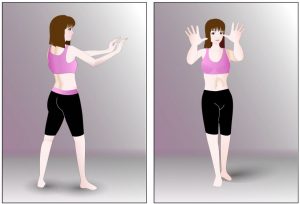

通常の合気道習得のステップとしては、手首取りの技で、相手の気を感じるようになると、空中を伝わってくる気が感じられるようにします。

空中を伝わる気がわかると、いろいろと面白いことが発見できます。

例えば、相手がパンチで攻撃してくるとします。すると、相手の気が自分に向かうのは、相手のパンチにあるのでなく、別の角度から気が来ているというのが分かったりします。

こういうとかなり矛盾を感じるかもしれませんが、気が分かると読者の方もなるほどと分かるようになるでしょう。

一般の合気道をされている方は「手をアンテナ」になるよう頑張ってもらえればと思います。

もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

![]()

にほんブログ村

また、上の「コメントをどうぞ」をクリックして、いいね!してもらえるととても嬉しいです!