みなさん!

こんにちは、お元気ですか? 僕はめちゃ元気です!

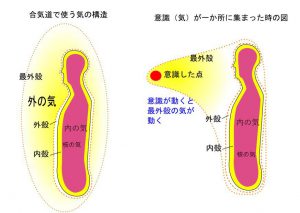

さて、今回は前回の続きです。前回は最外殻の気を利用するといいましたが、前回はかなり専門的な説明をしすぎましたね。だから、合気道の気の理論はかなり難しいと思った人がいるかもしれなせんね。

今回はもう少し、分かりやすい例を使って最外殻の気の利用の説明に挑戦したいと思いますね。

実は、最外殻の気は子供でも簡単に利用しているのです。いたずらっ子が、友達が座ろうとした時点で椅子を抜いて、尻もちをつかせるというのがありますね。(実はあれです。でも、もし学生さんがこのブログをみているなら、半身不随になるケースが割と多いと聞きますので、絶対に椅子引きはやらないことです)

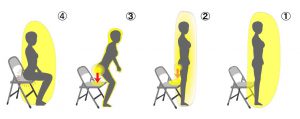

先ず、座る場合、気の状態がどう変化するかを説明します。

- 座る前は、意識は広い範囲にあり、最外殻の気は体全体を包み込んでいます。

- 座ろうとして椅子を確認すると、あなたの最外殻の気は椅子に向かって発射され気の痕跡を椅子に残し、あなたは座ろうとお尻を椅子に置きに行こうと思った瞬間あなたの意識はお尻に向かうと同時に最外殻の気はお尻にあつまり、他の場所は薄くなります。

- 尻が椅子に向かって移動します。

- 椅子に残しておいた気とお尻の気がピッタリ一致して、お尻に集まっている気が解消し、体全体を包み込み気に戻ります。

ところが、お尻が椅子に向かう途中に椅子を外されると、知らなくても、知っていても、「あっ」と思っても座ってしまいます。ですから、案外よく経験する現象です。

また、のれんに腕押しというのもそうですね。固いと思って気をぶつけたら、すっぽ抜けた。こういうように外殻の気は、日ごろ人は良く使っているわけです。

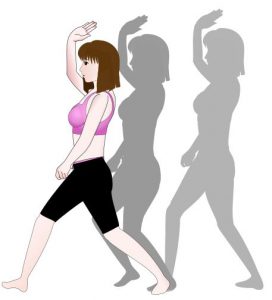

人の行動は、まず目標を定め(最外殻の気を目標に向けて、そこに気の痕跡を残す)、意識を行動するように持っていく(行動に気を集め)、行動する(目標に向けて気を移動)。

このように、何か行動する際は、どんな些細な事でも、最外殻の気を使ています。だから行動する前に必ず目標がいるわけです。目標がないと、どこに向かうかわかりません。

先ず行動といっても、そこには目標が伴わないと、まずは行動してみて、後で考えてみたら、自分のしたい事と真逆に進んでいたということもあり得ます。

これは、武道に限らず何事もそうです。目標を定めるというのは、自分の外殻の気を目標に向ける。要は、狙いを定めるということです。それで初めて、矢を射れるわけで、自分の強い意志によって目標に向かって気の発射がなければなりません。

大学受験にしても、勉強していれば、それに応じたところに行けるという安易な発想では、体が、脳が実は十分動かないのです。目標をより明確にすることで、脳は、体はその目標に向かって動くわけです。

だから、いい加減な正面打ちでは稽古の意味がありません。相手の眉間を狙って打ち込む意志で初めて、気が出て、体が動くのであって、ただ前に進むだけの正面打ちとは違います。それで初めて相手の気に合わせる稽古ができるわけです。

今日のひとこと

目標は明確に!