皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です!

さて、近年はユーチューブのお陰でいろいろと参考になる動画を見ることができます。

今日、太極拳の動画で、私が学んだ合気道の原理と共通する部分があったので、凄く参考になるなと思ったものがあります。

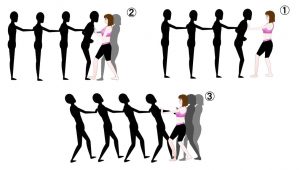

会員の皆さんが見ると、まず最初に思うのが、陽の用法を使っていると思うと思います。

陽の用法というのは、相手と戦う場合に、まず自分が動き、運動エネルギーを作ってそのエネルギーを相手に注ぎ込む動きをいいます。

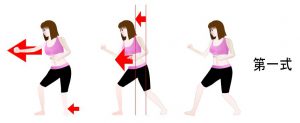

相手との接点を動かさず、まず自分を加速して、それから相手に自分の作った運動エネルギーを伝えています。

このやり方だと、小さな女性でも、力の強い男性を押すことが。ですから、女性はこの動きを身に付けるとよいと思います。

この動画では、発勁とかかれています。私は中国拳法を若干やっていますが、発勁という特殊な打法は学んでいませんし、非常に高度な技術だと聞いています。

如何その動画です。

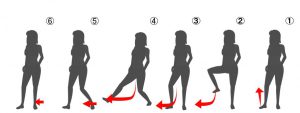

本によりますと、何やら、爆発呼吸という特殊な腹式呼吸を用いて体内の気を爆発させて、それを手や足に伝える技術ということです。

そういった特殊な技術は横においても、この動画を見るとかなり運動エネルギーを有効に利用しているのが分かります。

全て気の力というような神秘的な部分にフォーカスするのじゃなく、特別な気の力など考える前に、このように物理的な理論も武道では大切ではないかと思います。

もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

![]()

にほんブログ村

また、上の「コメントをどうぞ」をクリックして、いいね!してもらえるととても嬉しいです!