皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

さて、私の師匠・井口師範はあるとき「合気道では5つの段階を通って学ぶ」とお話しくださいました。その5つの段階とは形の段階・体 の段階 ・気 の段階 ・ 意 の段階 ・神 の段階 です。

当ブログでは、現在はその体の段階について述べいます。体の段階は次の気の段階の準備段階ですので非常に大切な段階です。この段階では自分の身体の使い方と自分と相手との関係を知ることを目的にしています。

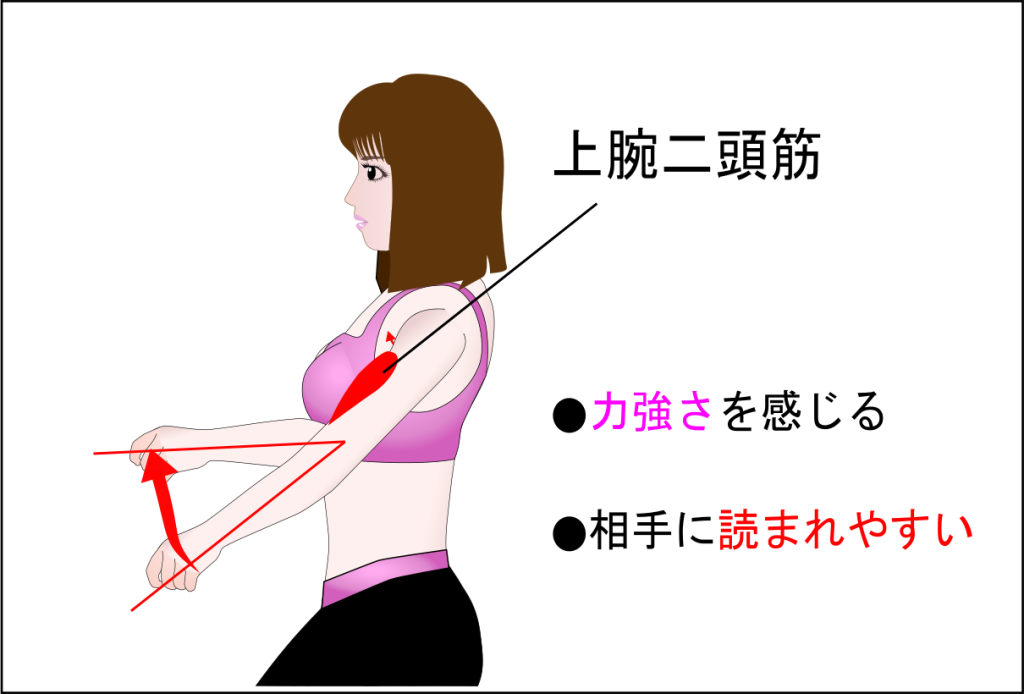

今回は立ち技において相手に強い力を伝える原理をお伝えします。

このブログで分かること

合氣道では天地人を和合するといわれますが、今回のブログでは地と和合する意味が分かります。それは「地を味方につける」と言い換えることができるですが、これができるようになると地面とつながって連続的な力を作りだせるようになります。これを技のポイント・ポイントで使用すればかなり自分の技が大きく変化します。技の利きが今一つと悩んでおられる方は最後までお読みください。

1.連続的な力が出せるようになる。

2.安定した態勢で力が出せるようになる。

3.ポイント、ポイントで使用すると強力な武器となる

目次

・一般的な力の出し方では良くない理由

・ 地を味方にする足の三角の秘伝

・押すだけが用途ではない!

一般的な力の出し方では良くない理由

合気道の師匠・井口師範は地を味方につけないといけないといわれました。それは地面とつながった感覚を身に着け、地面から力を借りて連続して作り出すということです。

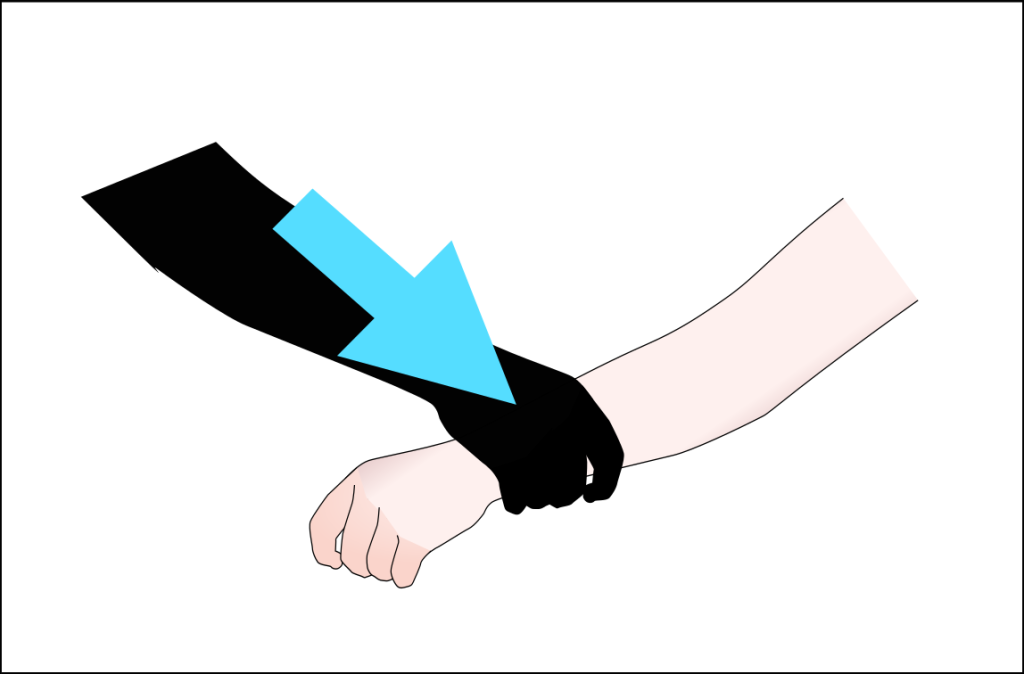

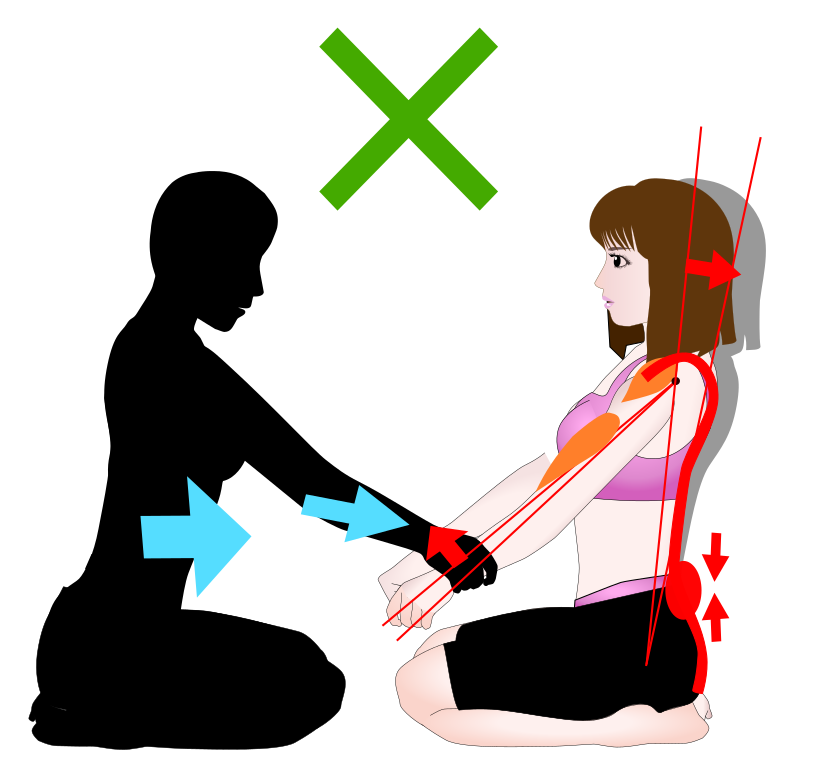

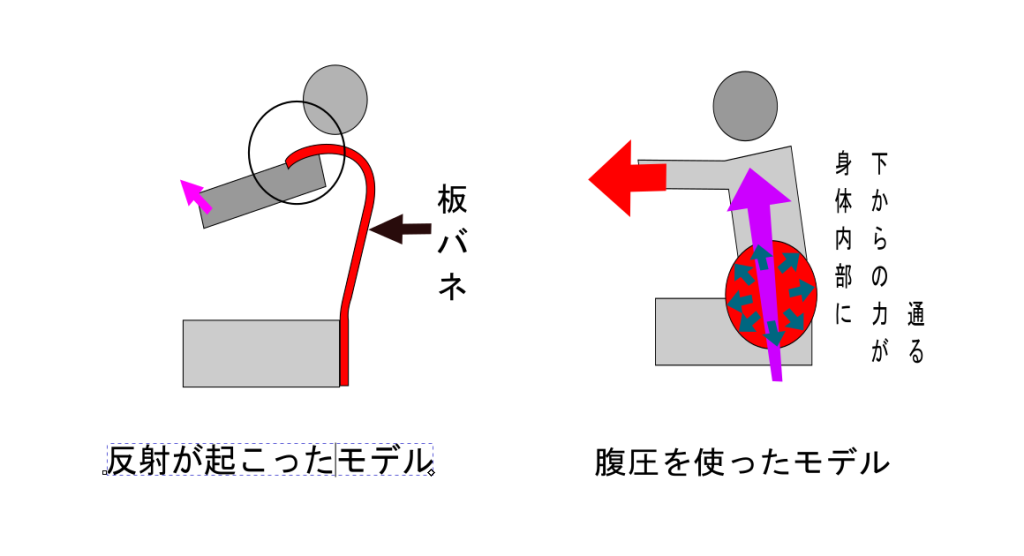

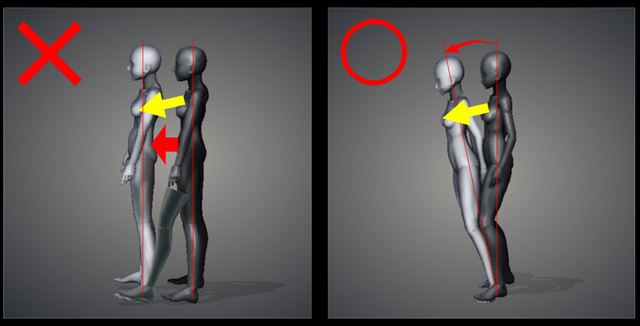

一般的に、地面から力を借りるために普通の人は溜めを作って地面を蹴ります。ところがこのような力の生み出し方では溜めのタイミングを相手が読んでそれに合わせると相手はその力を殺すことができます。そうすることで簡単に対抗されてしまいます。

井口師範の指導した合気道ではこちらの意図が相手に察知されないことが重要でした。どんな高等技術をマスターしていても相手が知っているとその対策を取ることができます。

ところが相手が技を繰り出す瞬間までこちらの意図がわからない場合は相手は対策を取ることができません。これは運動生理学でいう反応速度によるものです。運動生理学では人が気づいて反応するのに0.5~0.7秒かかるといわれています。

ですから相手に意図さえ読まれなければ反応するのに時間差が生まれるということです。ですから相手にわかるような溜め動作を使うのは得策ではないということです。

地を味方につける足の三角秘伝

では地面を味方につけるにはどうしたら良いのでしょうか? 井口雅博師範はその方法を三角の秘伝として伝えてくださいました。

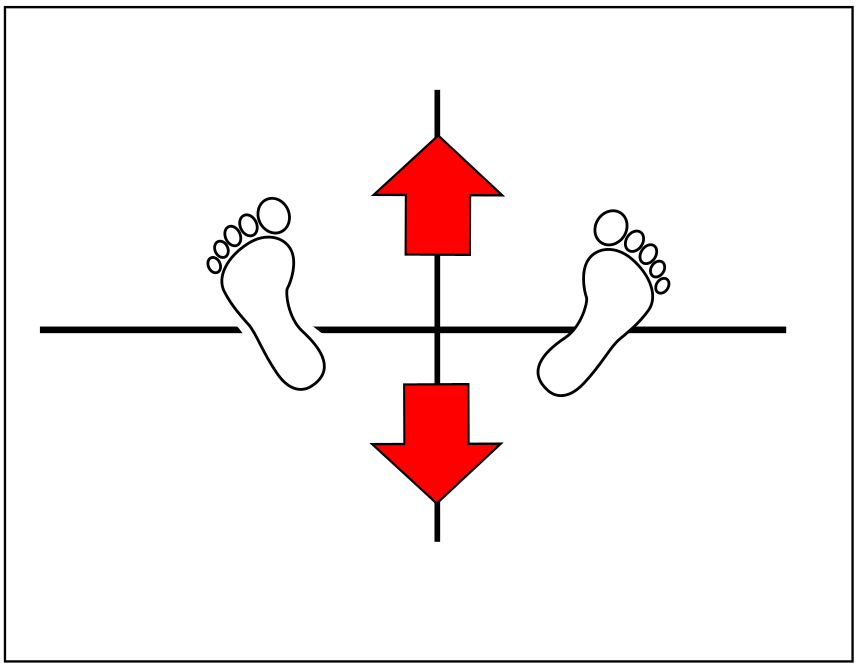

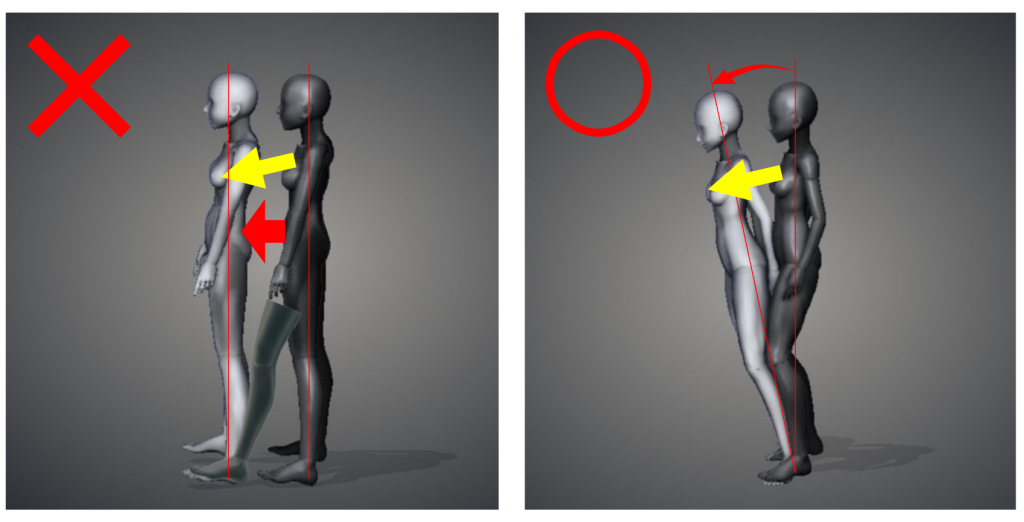

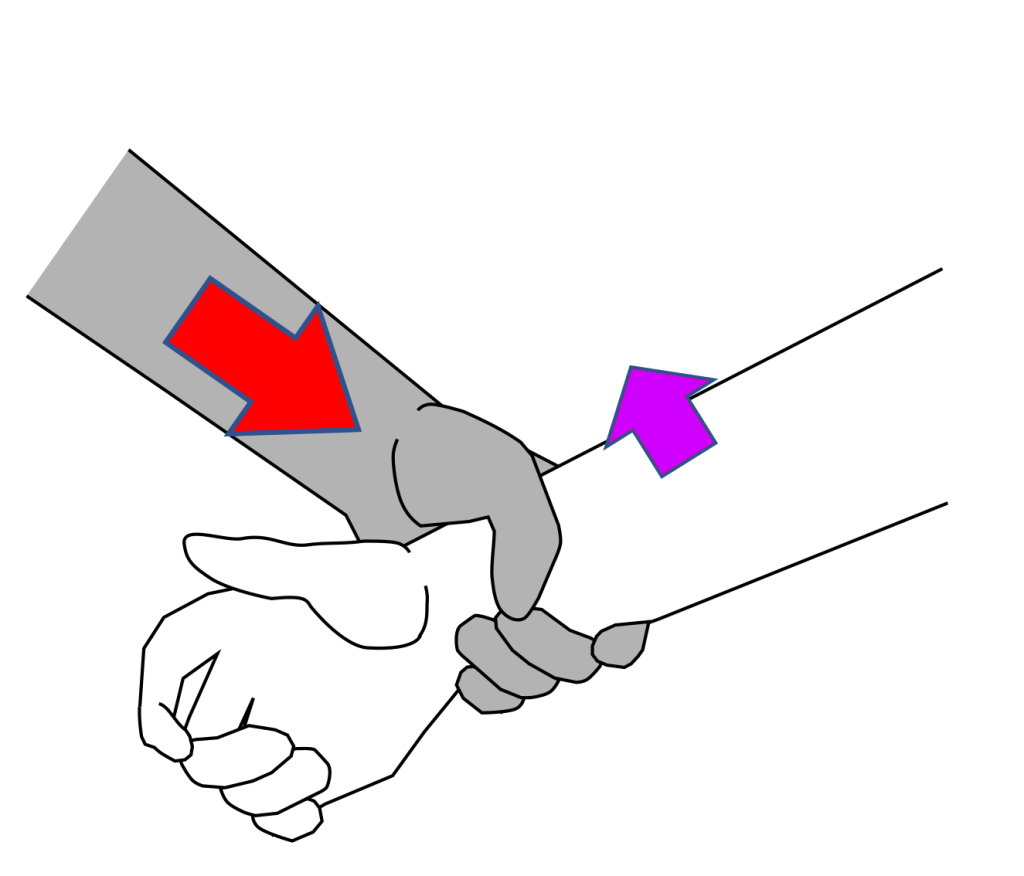

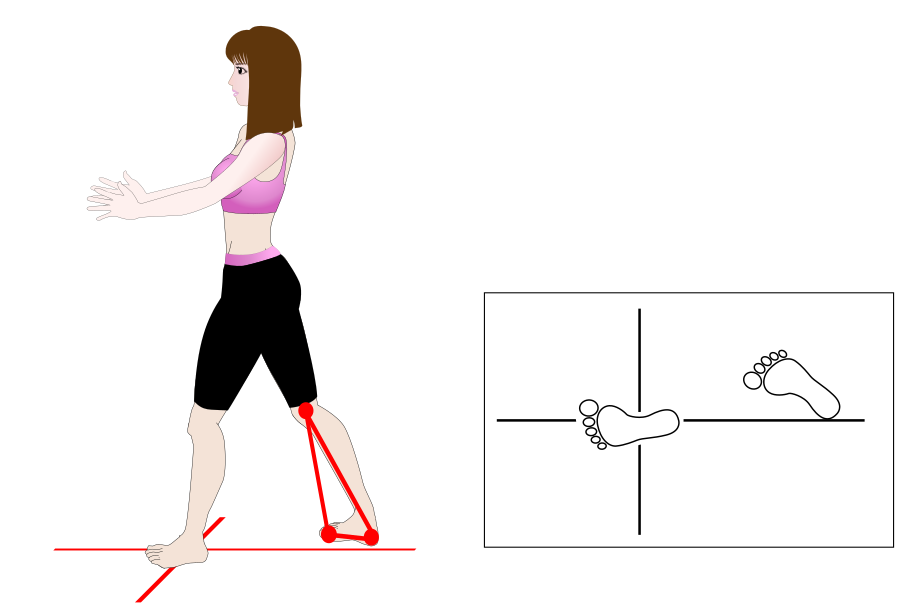

それは合氣道の基本的な立ち方に秘密があります。一般的に合氣道での立ち方は下図のような立ち方をします。これをレの字立ちとも呼ばれますが、後ろになる足の踵と親指、そして前になる足のつま先が三角になるように立ちます。

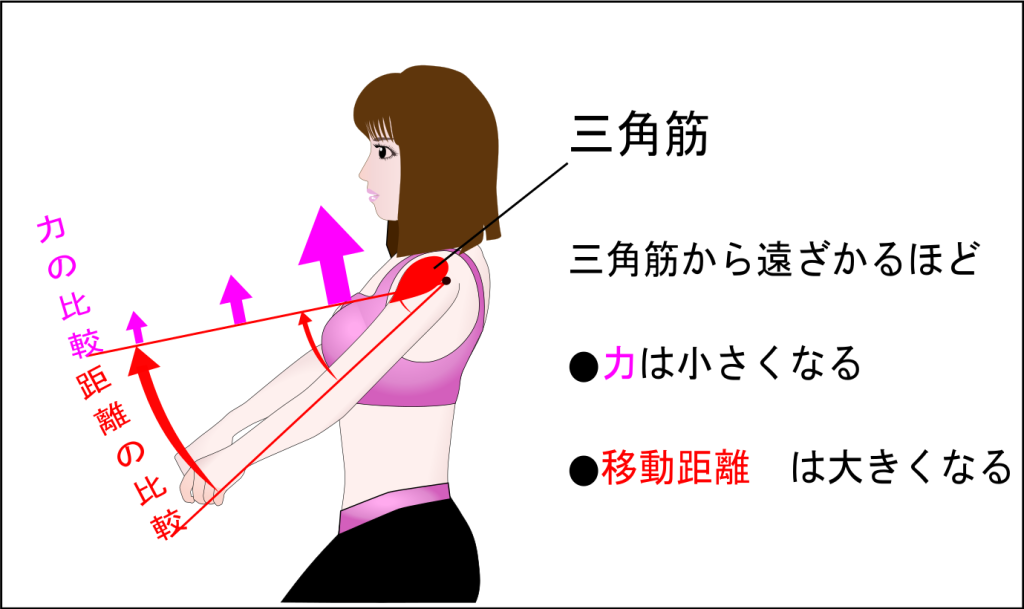

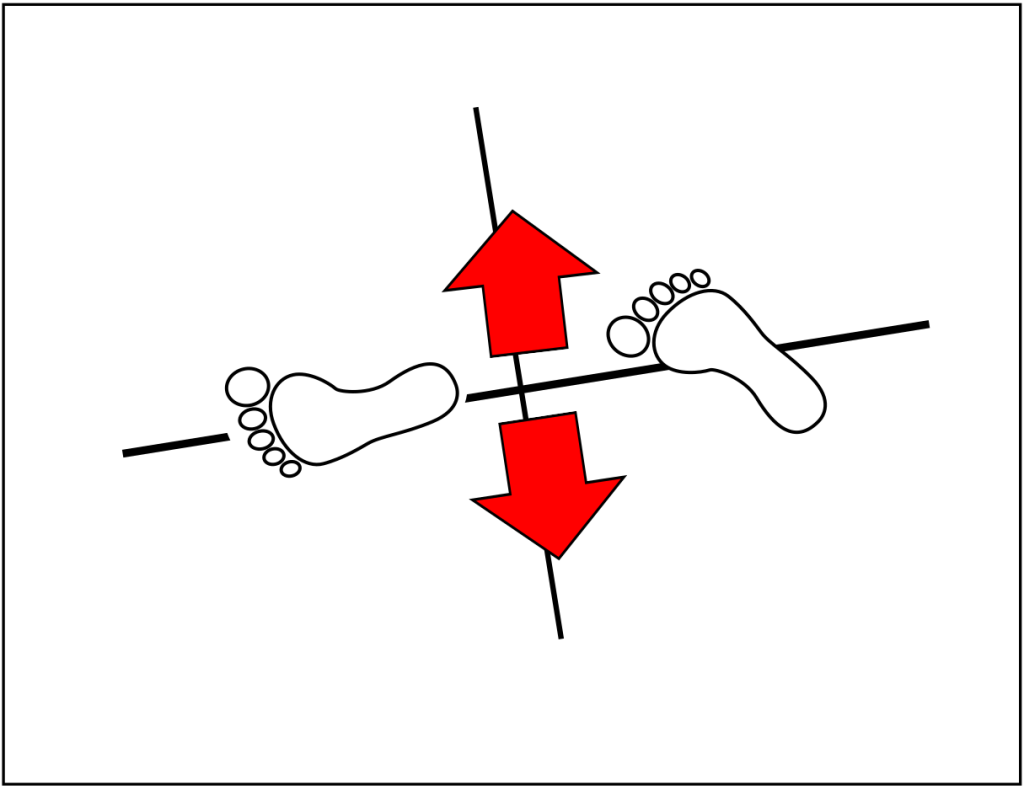

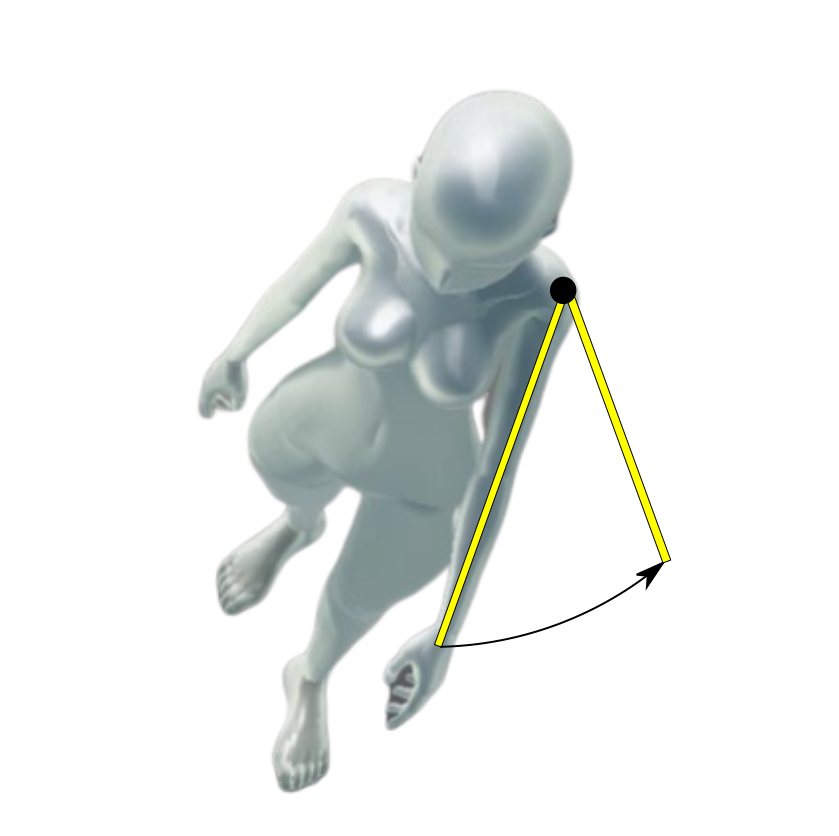

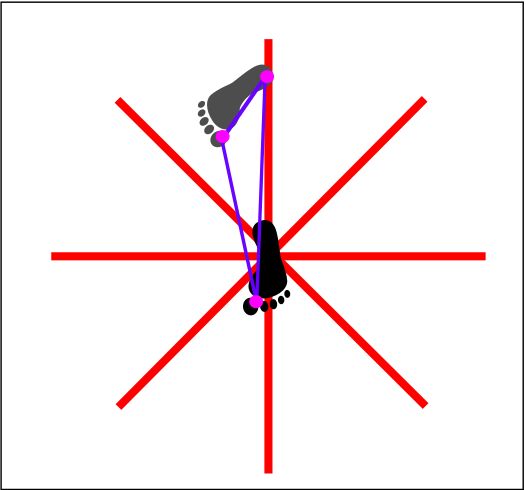

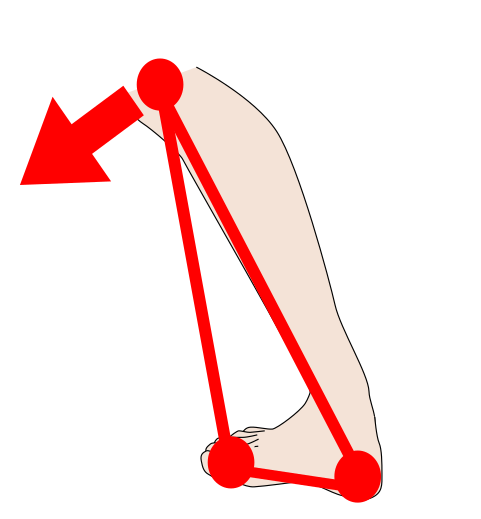

しかしこれが足の三角というのではありません。この立ち方にさらに秘伝が加わる訳です。実は足の三角というのは別にあるのです。それは後ろになる足の親指、踵、それに膝の三点を結んだ線が足の三角です(下図)。

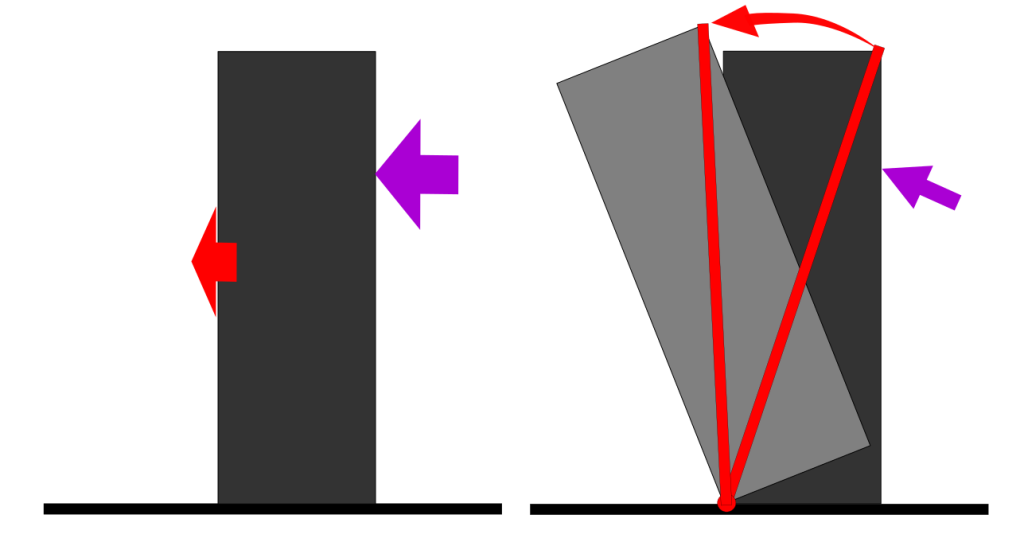

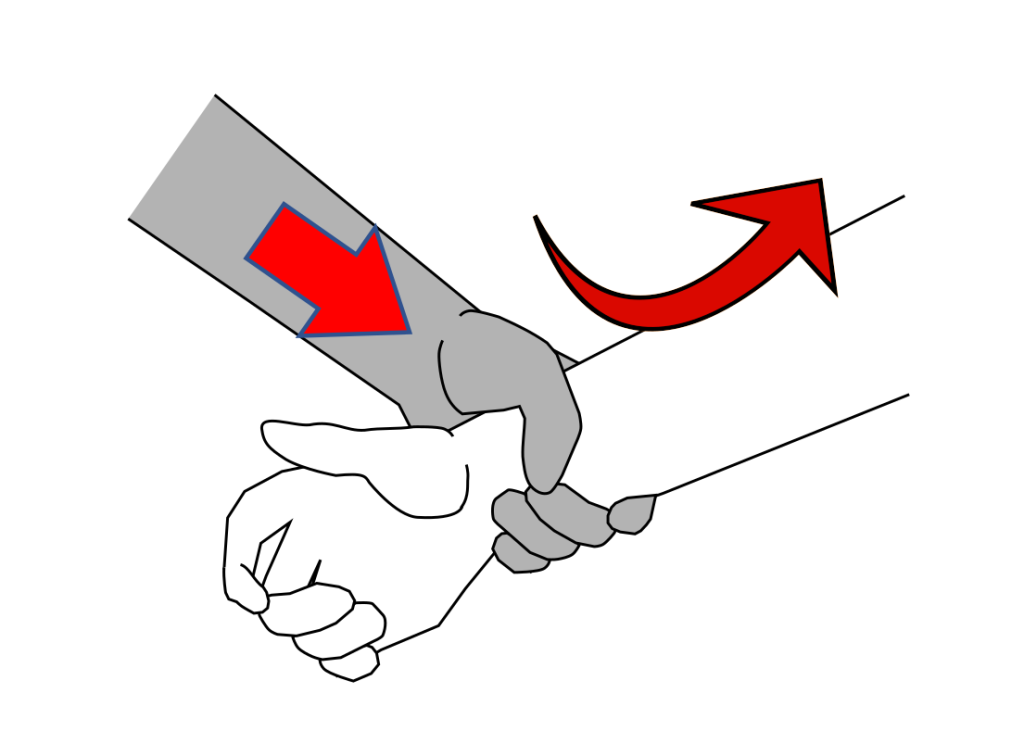

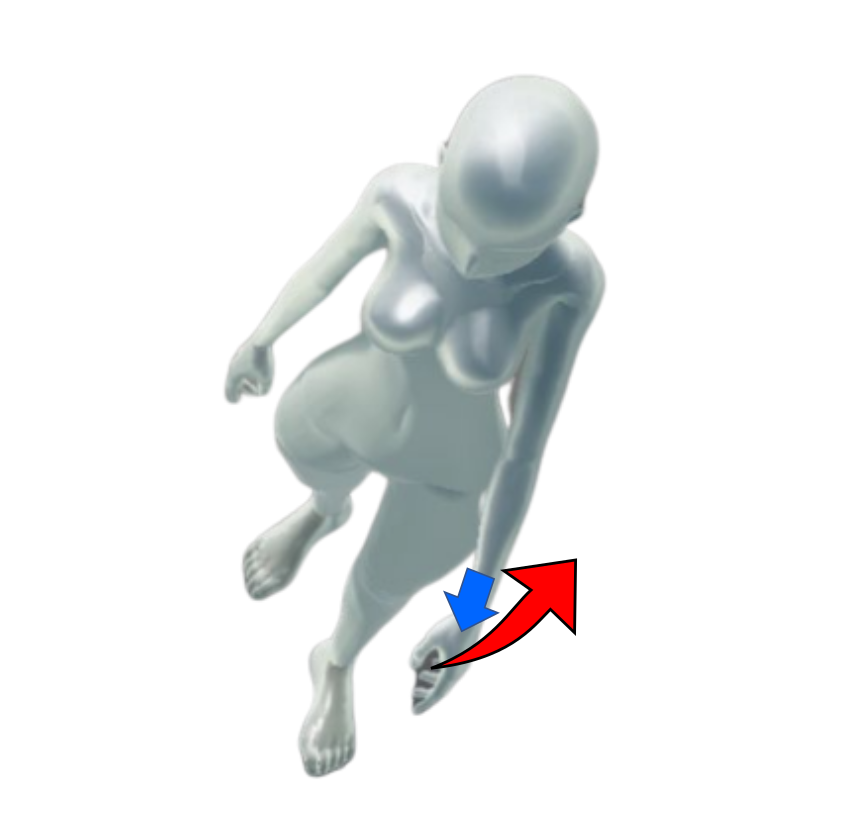

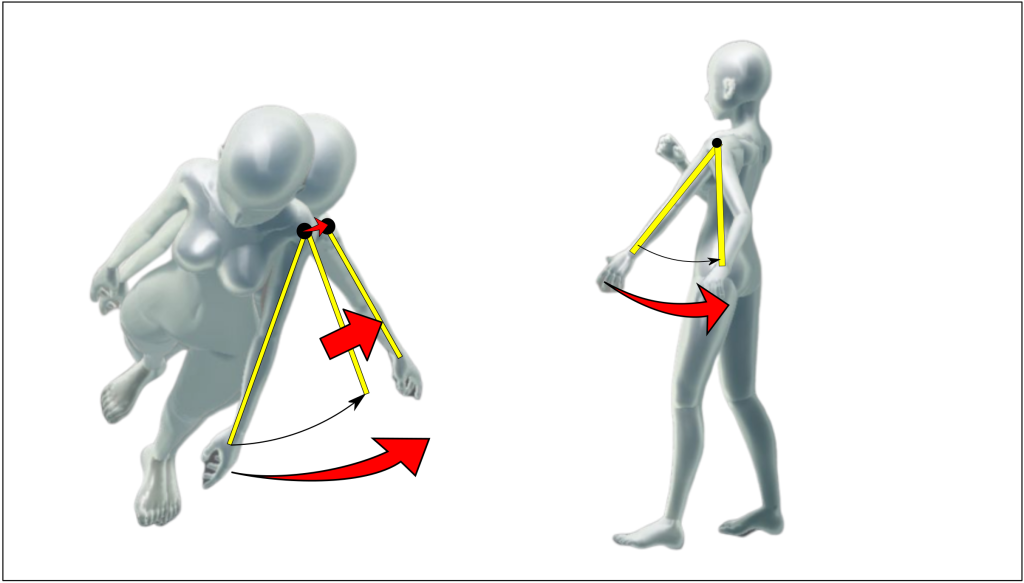

そして膝を図のように前の下に倒すと体は強制的に前に進もうとします。

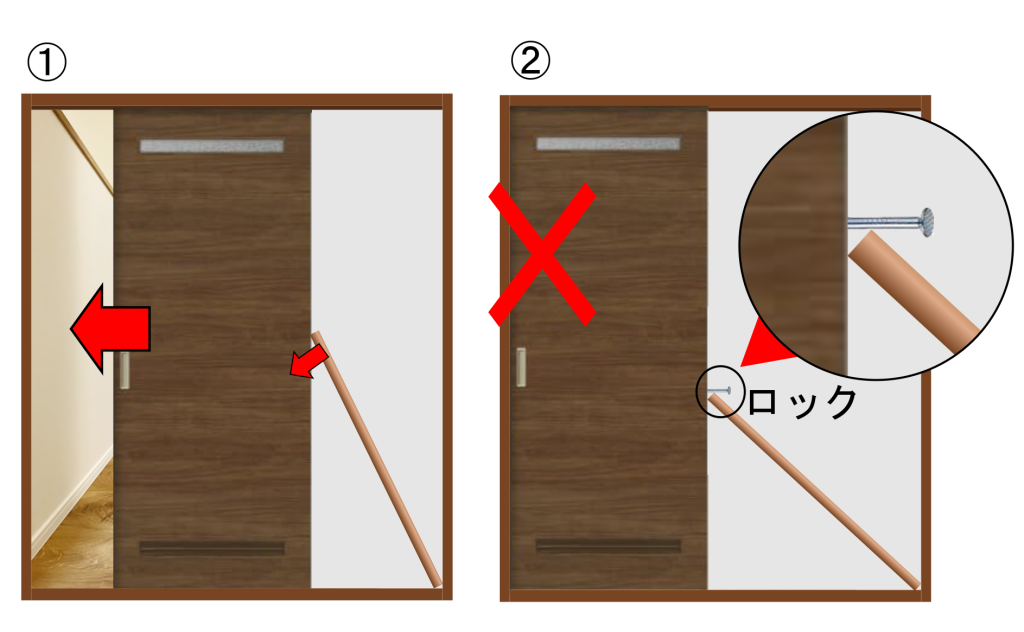

これは下図のようなドアに衝立(ついたて)をして、衝立を倒して釘でロックするとドアが開かなくなるのはご存じのことでしょうが、これと原理が同じです。

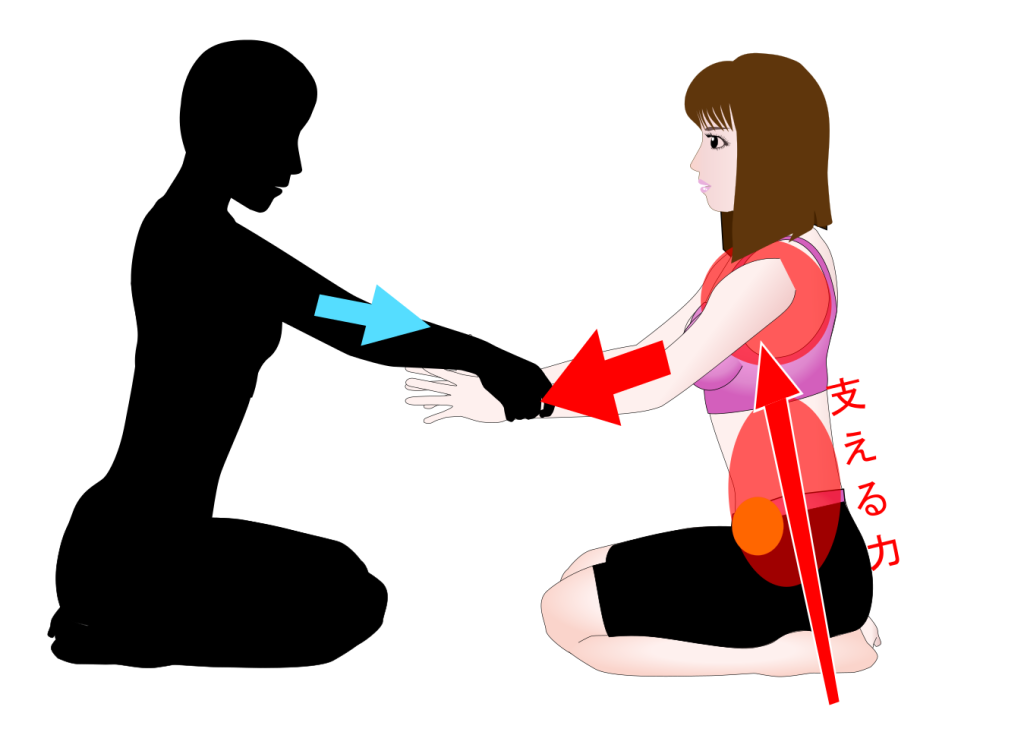

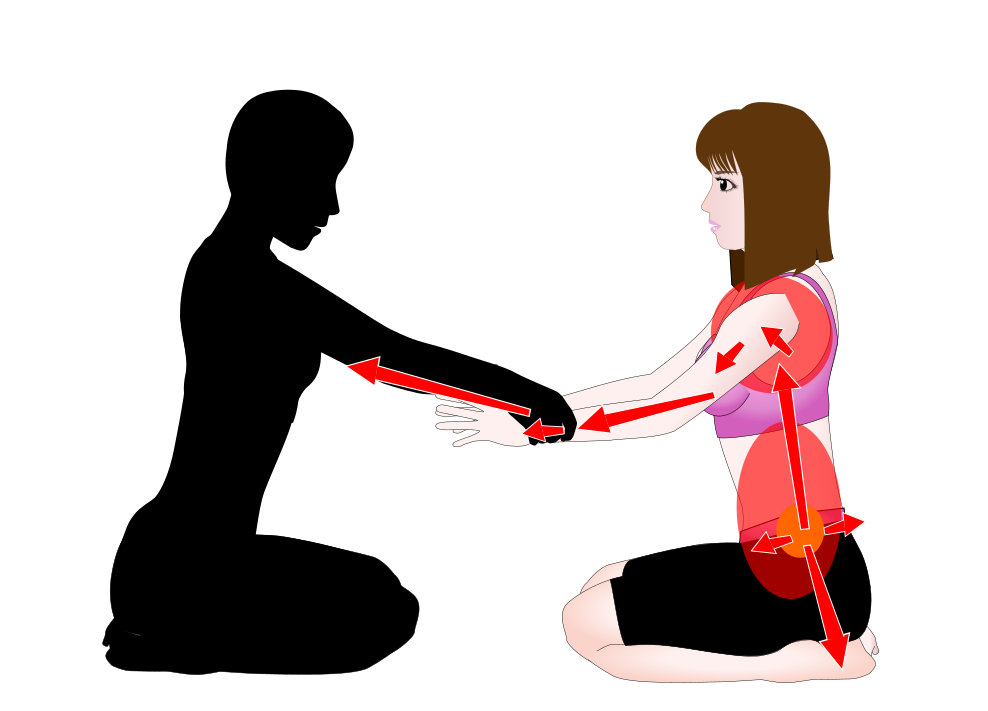

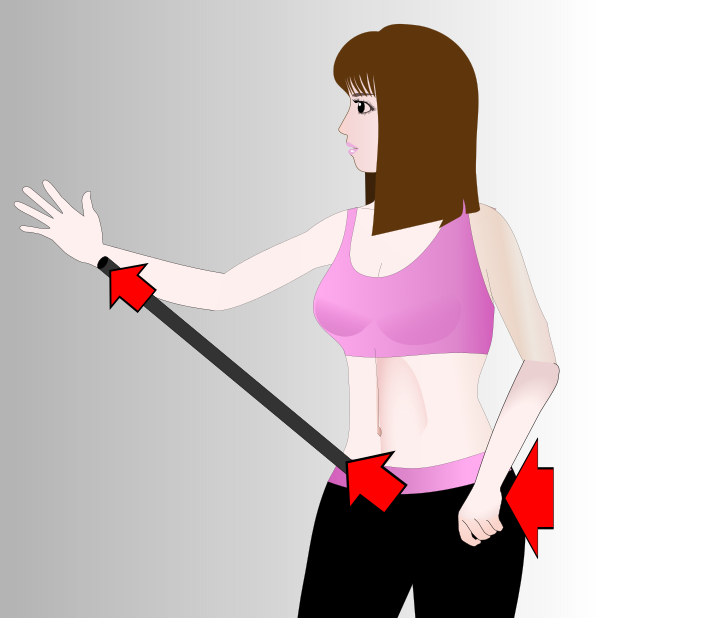

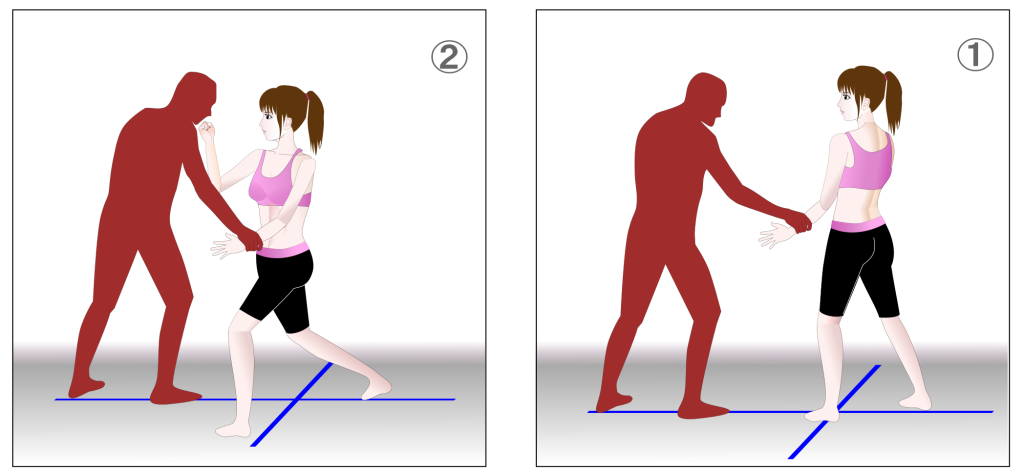

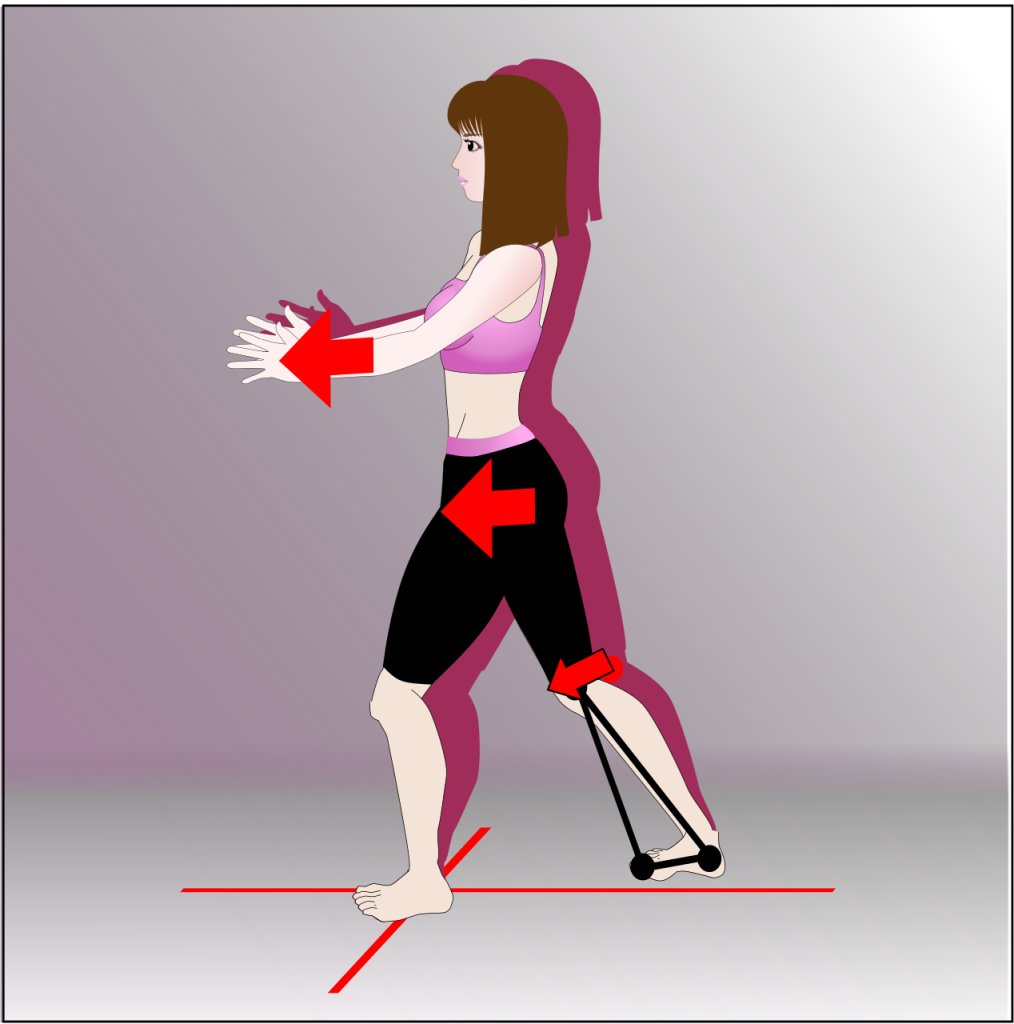

この足の三角の秘伝に折れない腕を併用すると地面から腕までつながる力の流れを感じます(下図)。これが地を味方につけるということです。これにより連続的な力が生み出せるわけです。物理学的で言えば足と地面の摩擦力を手に伝えているので連続的に力がかかるのです。

しかもこのやり方のメリットは相手を支えにしていないので、相手の態勢にかかわらず独立した安定性を保つことができる点です。

例えば押し合いをする場合を考えると、普通は相手の力とこちらの力で支えあいがあった上で力が上回った方が押し勝つようになりますので、このような場合ですと相手の支えが急になくなるともう片側はバランスを失ってしまいます。ところが足の三角の秘伝を使うと相手に支えてもらわなくても、安定した姿勢で相手を押すことができるので相手の支えがなくなってもこちらの態勢があまり崩れないのです。

地面が味方になる!

ただ足の三角の秘伝だけを聞くと『相手を押し続けるだけのことか!』と思う人がいるかもしれません。実は秘伝を受けた僕も『確かに強力だけれども単なるパフォーマンスで使うだけしか使えないな』と考え、 押すのには都合がいいが技の中では使えないものだと長い期間考えていました。

ところが師匠のご指示なので、仕方なくこの足の三角の秘伝を使う稽古を長い間続けていましたところ、あるとき相手に軽く当てた当身(パンチ)が予想以上にダメージを与えることに気づきました。要するにパンチが当たった瞬間にこの足の三角を無意識に使ていて パンチを打った瞬間に地面とつながり強いパンチがでるようになった たわけです。

このように、足の三角の秘伝を稽古していると体が覚えていて 思わぬところで 無意識に使うことが判明したわけです。実は足の三角の秘伝は当身だけではなく、技の決めのポイントで足の三角の秘伝が有効になってきます。物理学でいう作用・反作用が働く場面で安定した態勢で力が出せるので非常に有効な秘伝だったのです。

◆ ◆ ◆

秘伝といわれるものは非常に奥が深いものです。合氣道界で一般に広がっている折れない腕も秘伝級の 心身統一合氣道の藤平師範が教えた 技術です。問題は「折れない腕をどこで使うか?」ということなのです。三角の秘伝も一度聞けば『そんなの当たり前じゃないか』と思えるほどシンプルで『何が秘伝?』と思われる人もいるでしょう。このように秘伝とはシンプルなのですが問題は頭ではなく体で理解するということです。。

ですから一度聞くと前から知っていたような気になり、頭で納得するだけで軽くみてしまいます。そして多くの人は全く稽古をしません。稽古をしないと「あるときに気づく!」ということが起こりません。頭でわかるのと体でわかるのとは大きな違いがあるということです。

今回は足の三角の秘伝を話しました。 実はこの足の三角の秘伝は合気道の開祖・植芝盛平で重要と言われている稽古法に残っているのです。次回はそれについてお話ししたいと思います。それは天鳥船(あめのとりふね)といわれる稽古法です。いわゆる 船 漕ぎ運動といわれるものですが、天鳥船は単なる足の三角の秘伝の稽古だけではなく、合氣道で最も重要な動きも入っています。次回はこれを詳しく説明したいと思います。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村