皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

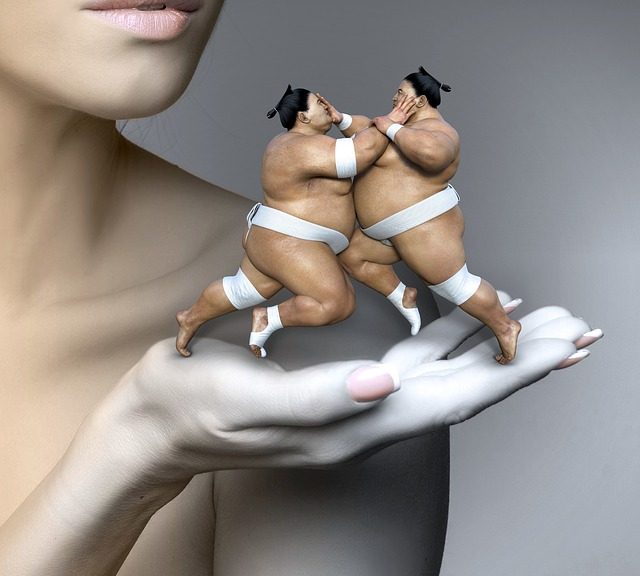

さて、合気道で合わせるという言葉を、「相手の土俵で闘わない」ということだと僕の師である井口師範がおっしゃいましたが、技を行っていると、それを逃げと考える人がいるようです。

そこで、逃げると別の土俵で闘うことに関してお話しをしていきたいと思います。

追いかける方にはイメージがある

「相手の土俵で闘わない」というと、「逃げ」と勘違いをする人がでてきます。

例えば、相手が肩取りで胸近くの肩を掴みに来る場合を考えてみましょう。

もしあなたが、肩を取られまいとして逃げようとしたとき、相手は肩を取ろうと追いかけてくるでしょう。

ところが、問題は、取られまいと逃げることに夢中になると、相手の手が気になって自分の体勢を確実に崩してしまうという状況になり、結局相手に捕らえられてしまいます。

このとき、あなたのバランスは非常に悪い状態になります。一方相手は、こちらの肩を取った時は、最善のバランスをとっています。

人が何か行為を行おうとするときは、その最終形態をイメージして、その状態になろうとしますから、目的を遂げた相手はそのイメージ通りの形になっているわけです。

要するに、逃げにはイメージがありませんが、攻めには必ずイメージがあります。気持ちがポジティブな状態、すなわち攻撃する意図を持つことで、そのイメージが確実になるのです。

別の土俵とは別のイメージ

逃げには最終イメージがないというのが分かってもらったと思います。

合気道は、目的を決めてそこに到達するのを目指す武道です。ですから、明確なイメージのないゴールは認められないのです。

明確にイメージされたゴールこそが、形稽古で技を行う上で非常に大切なことです。

そして合気道は、明確なイメージされたゴールから逆算して、相手に技を施すのです。

ですからその場その場での対処では、運動神経がいい人の方が絶対に有利です。合気道修行者は、ゴールから逆算して技を掛ける必要があります。

そこで大切なのが逆算して今のあり方という点が大切なわけです。合気道ではただ闇雲にゴールを目指すのではないという点に注意しないといけません。

試合というのは、どちらかというとこの闇雲にゴールを目指すという部分が強くなります。そのため、ルールを使った勝ち方と、非常に戦術的な技術を優先してしまいます。

そのため合気道開祖は試合を禁じている訳で、形稽古はゴールから逆算した現在のあり方を徹底的に身に着けるためのものです。

しかし、突然、ゴールから逆算した現在のあり方といわれても、基本の出来ていない人には非常に難しいため、戦術的な技術を教え、最終的にゴールから逆算した自分のあり方を習得するという順で修業を行っています。

何故なら、一部の団体でこのゴールから逆算した今のあり方を指導していますが、そこでは、一部の人に凄い技を持った人がでています。

しかし、それは才能ある一部の人を伸ばすには有効かもしれませんが、やはり、普通の人には具体的な技術も教える必要がある僕は考えています。

もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村