皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。

皆さんは 合氣道の準備運動に含まれる 振魂(ふるたま、ふりたま)には神道的な意義と武道的な意義の2つがあるのはご存じですか? 神道的な意義というのは瞑想や禅の役割を持っているというのは皆さんもご存じとおもいますが、武道的な意義についてはあまりご存じではないと思いますので、今回は武道的な意義について述べたいと思います。

本ブログでわかること

合氣道で振魂の武道的意義がわかった上で、それを意識して稽古していると、武道的な身体の使い方ができるようになり、技の効き目が非常に大きくなります。本ブログで説明する振魂の武道的意義をよく理解したうえで、振魂を行うことで技に大きな変化がでてきますので、是非最後まで読んで振魂の武道的意義を理解してください。

目次

・振魂と合氣道との結びつき

・振魂で力を得るポイント

・振魂のポイントがわかると何ができるか?

振魂と合氣道との結びつき

振魂とは、古神道の瞑想法であり禊(みそぎ)の行でありますが、合氣道においても重要な位置を占めています。古神道家の山田雅晴氏は『古神道の行法と科学』の中で、「振魂は自分の魂を奮(振る)い立たせ気の力を強くすることで天地自然の中でけがれ(気枯れ)てきた生命力(霊力)をリフレッシュさせ、パワーアップをはかるために行う」と述べています。

合氣道においても、かつては準備運動の一環として「天の鳥船の行(船漕ぎ運動)」と「振魂」が行われていました。合氣道の二代目道主である植芝吉祥丸氏は、『絵説 合氣道入門』において、「この運動は、創始者が日本の古書にある故事にならい、練習の初めに、この動きで心身を清め、練習中、誤ちがないよう天に祈ったところから始まった」と述べています。

振魂は本来、精神面に作用する行法でありましたが、僕の師である井口師範は、「それ(精神面)だけじゃない。振魂が分かれば呼吸力が出るようになり技に繋がるんや」とおっしゃっていました。

僕はその言葉を聞いた時、「振魂を稽古することで霊力が高まり、気のパワーがアップすると驚くべき力が手に入るのだろう」と解釈していました。

しかし、実際にはそうではありませんでした。振魂の原理が分かった現在に分かったことは、井口師範は感覚的な方で具体的な説明は少なかったのですが、師範がおっしゃった断片的な情報から振魂に関しては特殊な霊力のようなものを持たなくても呼吸力が向上すると言われていたようです。

振魂で力を得るポイント

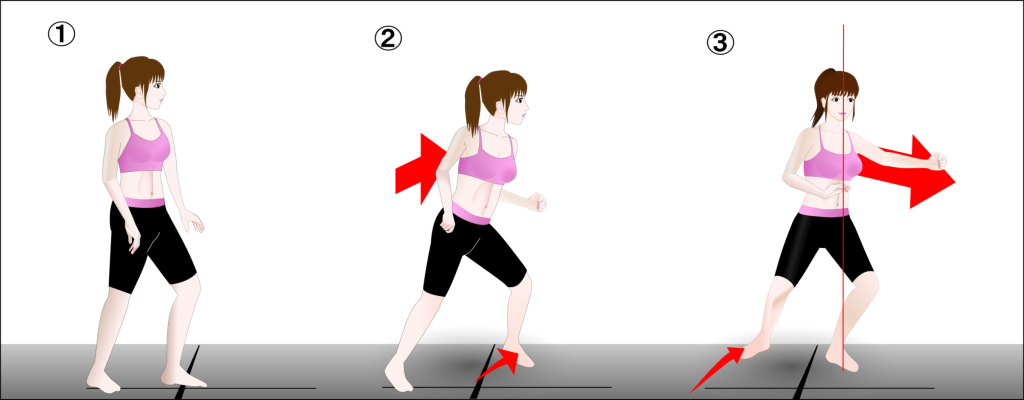

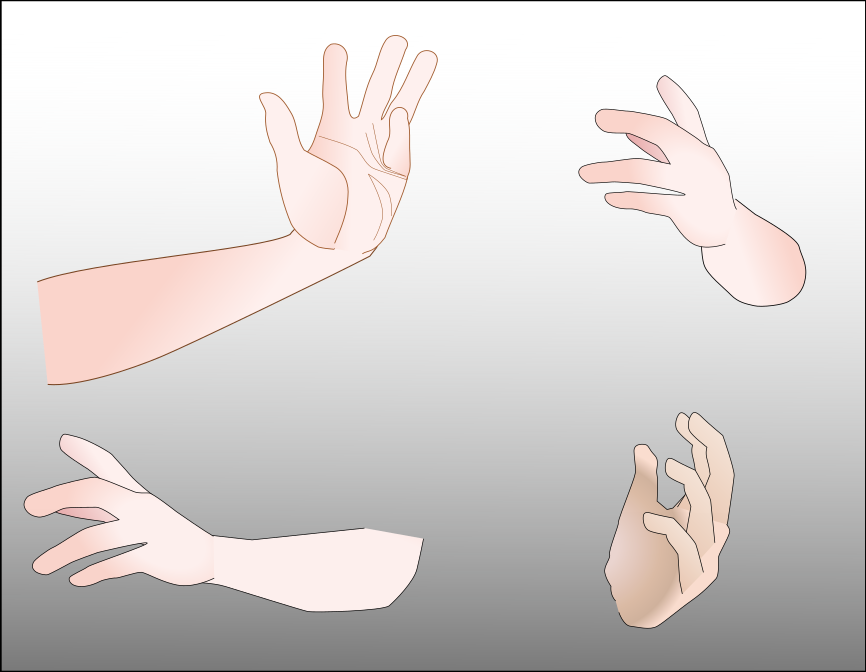

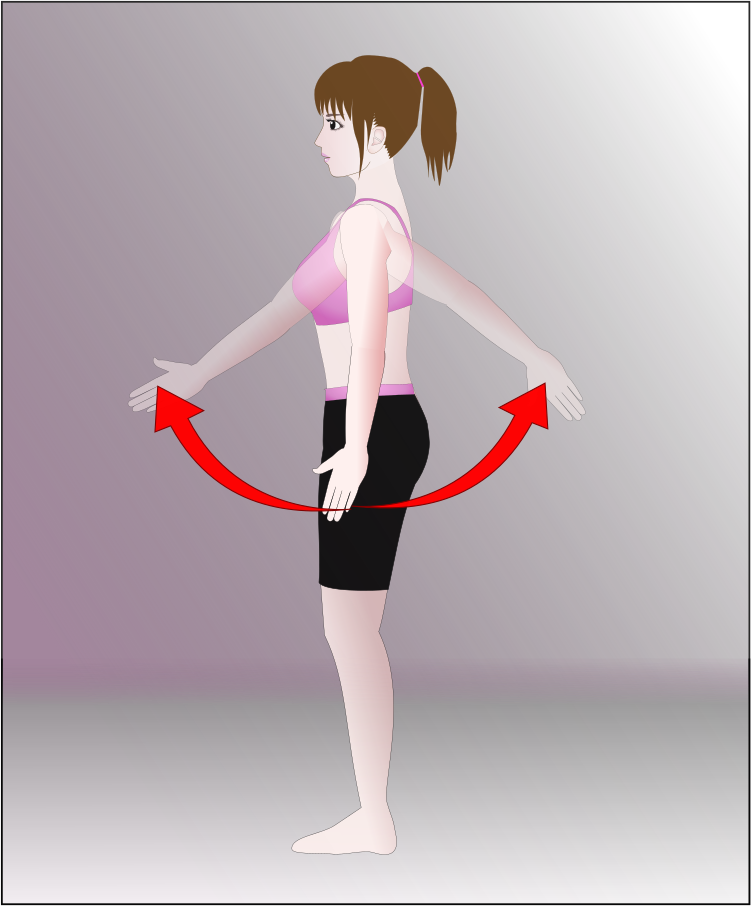

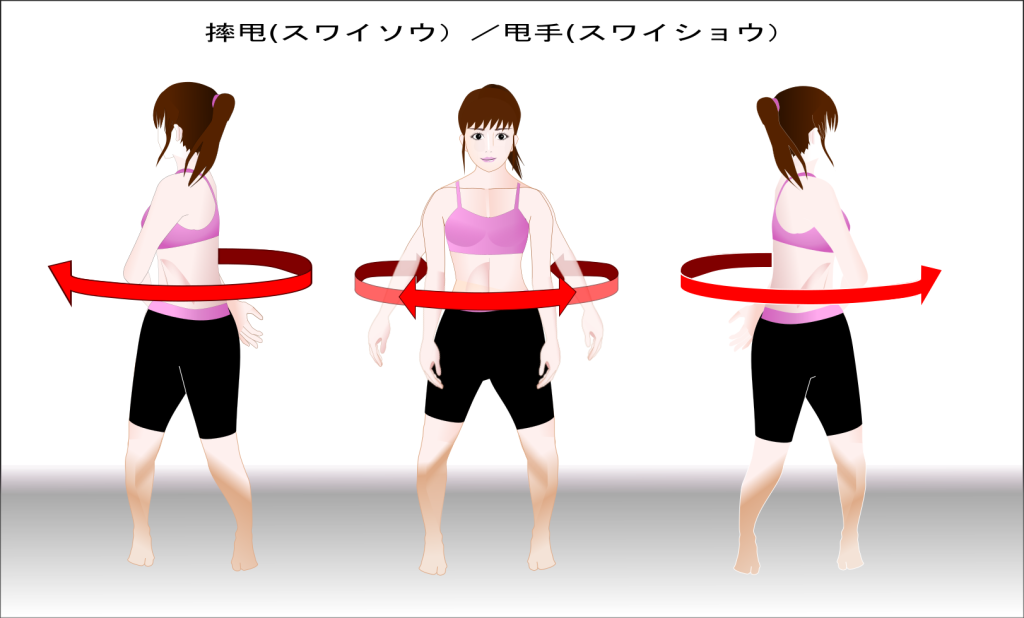

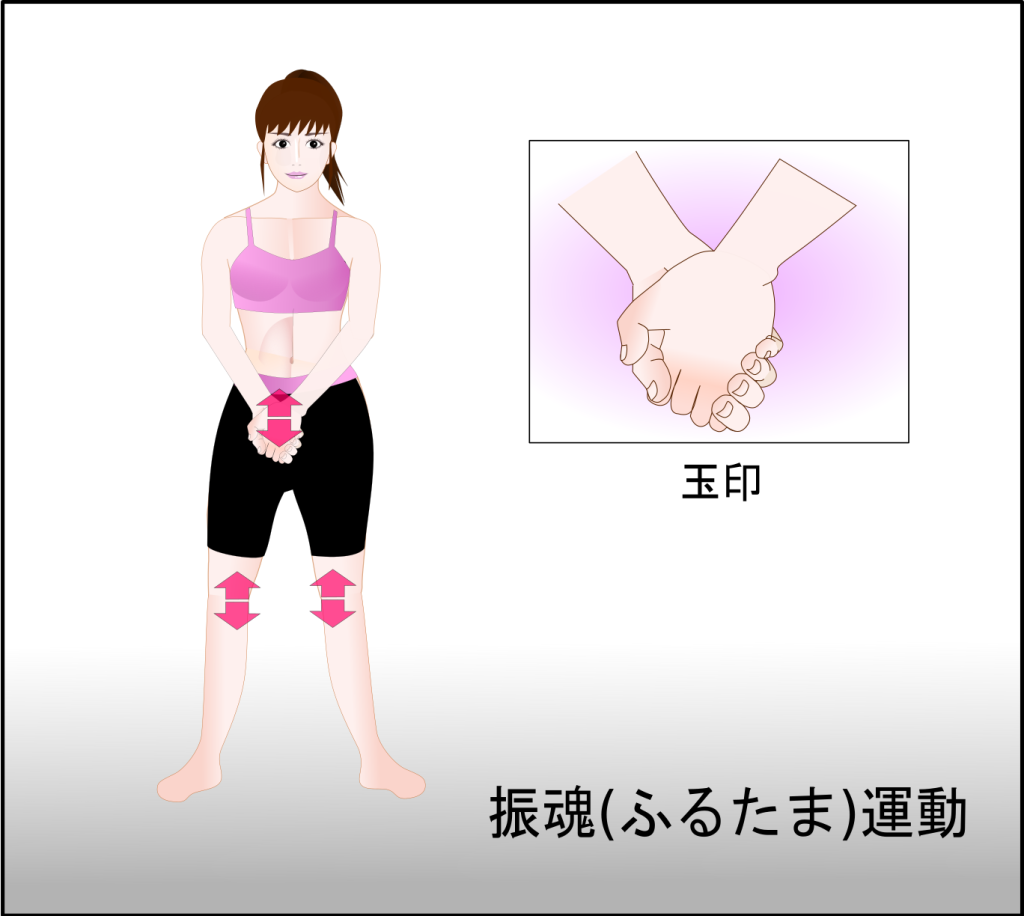

まず振魂をしらない読者の方に振魂のやり方を示しておきます。足を肩幅よりやや広く開いて立ち手で玉印(ぎょくいん)を組んで上下に振ります。ここまでは一般で行われている振魂のやり方です。

次に、武道的な意義を持った振魂について解説します。これには熟練度に応じて2段階のやり方があります。

【一段階目】

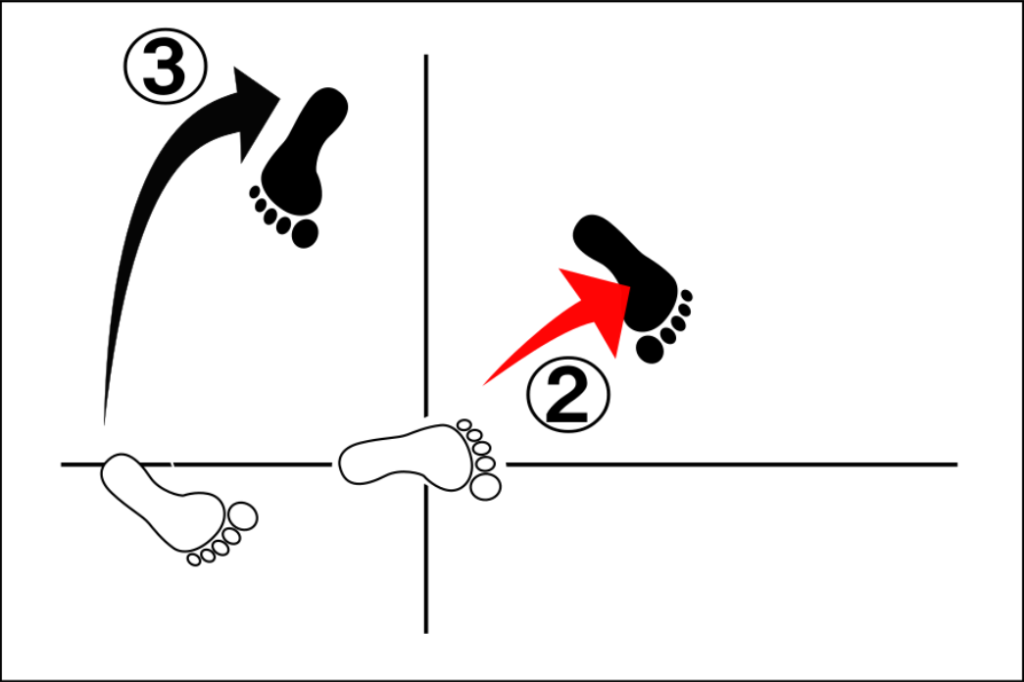

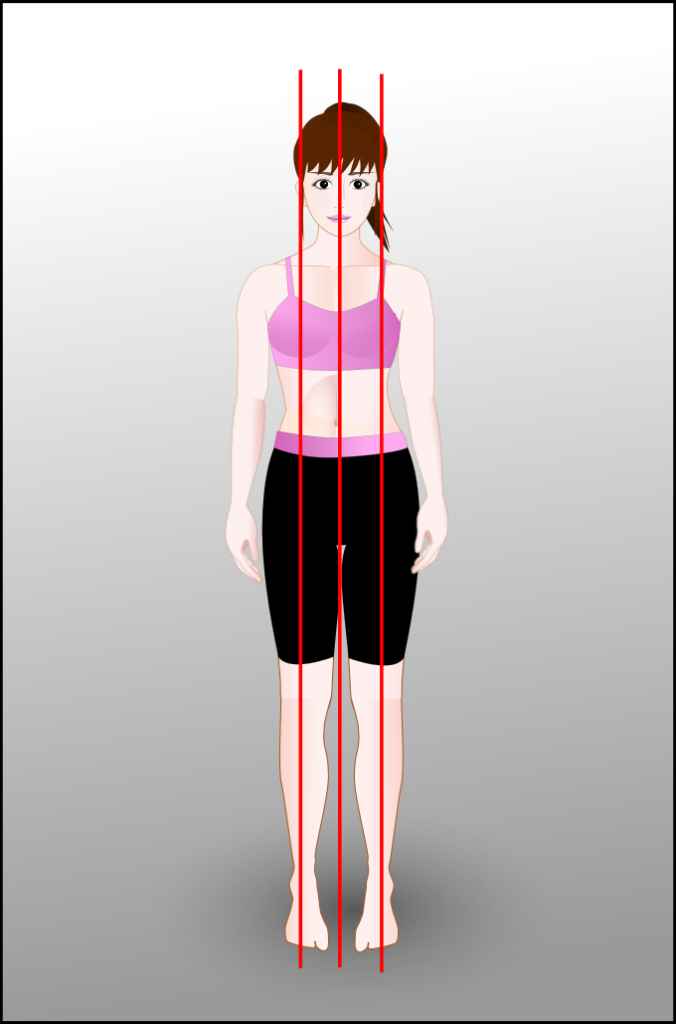

一段階目のやり方も殆ど一般的な振魂と同じですが、体が垂直に上下するよう膝の屈伸が伴います。膝の屈伸ですが手の動きに連動するように行う必要があります。そのポイントは、手を上に振るときは膝を緩めわずかに体を垂直に落下させ、手を下におろすときは膝を伸ばすようにし体を垂直にわずかに上昇させます。見た目はただ小さく膝を屈伸することで体を震わせているようにしっか見えませんが、このポイントが非常に大切です。

一段階目の振魂が確実にできるようになる目安は 、自分の中心軸で天地から気が入ってくるとともに手に気が抜ける感覚が起こってくると正しくできてきた証拠です。科学的な説明をすると、身体で起こる運動エネルギーが手に伝わることでそのような感覚が出ると思っていただくと良いと思います。

【二段階目】

二段階目では、徐々に上下の揺れを無くしていくようにし、最終的には全く膝の屈伸を行わず手だけを上下するようにします。ここで大変重要なポイントは、手を振るだけで、一段階目に感じた感覚に持っていくことです。

以上が振魂で力を得るポイントです。

振魂のポイントがわかると何ができるか?

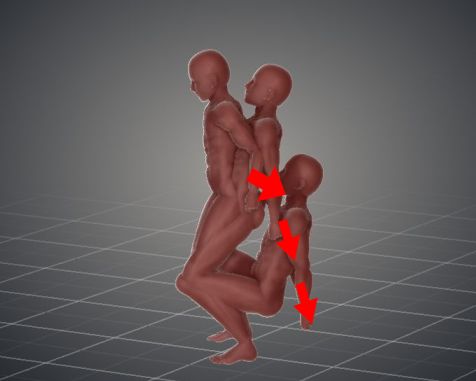

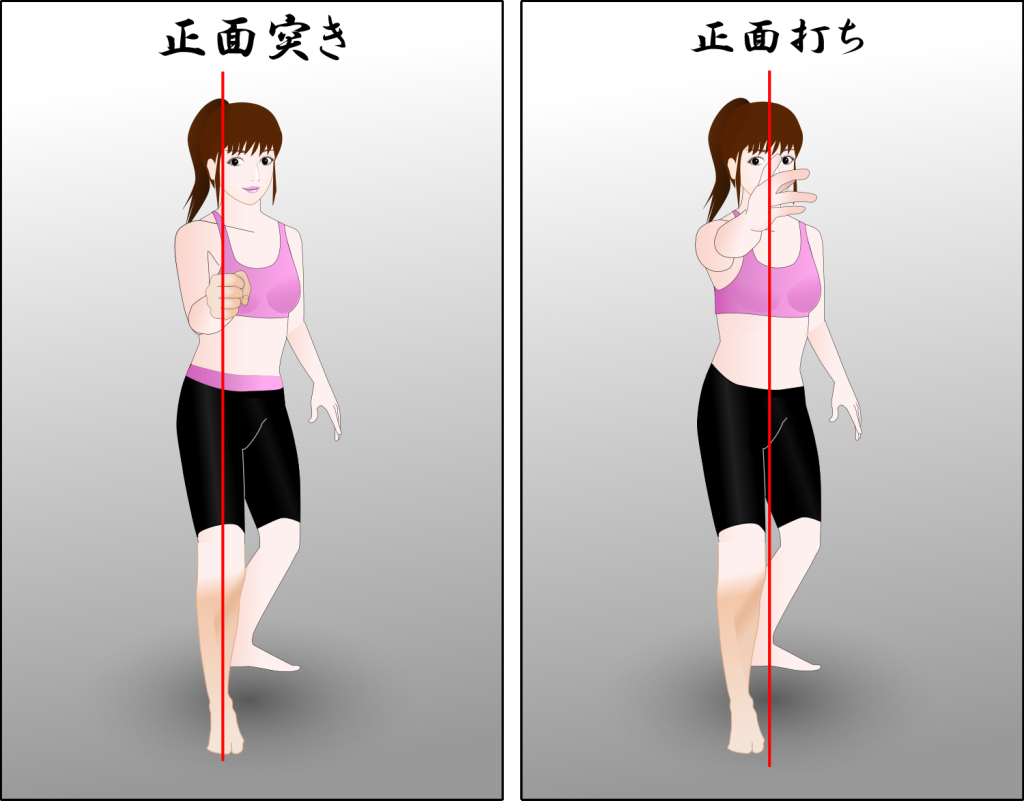

ここまで読まれた読者の方は、「では振魂で感覚がわかるとどうなるのだろうか?」と疑問を持たれたことでしょう。まず下の画像をみてください。

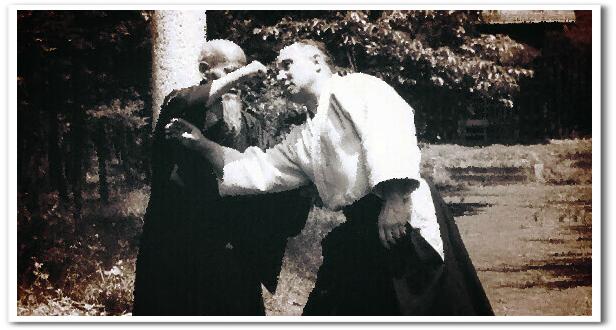

これは 僕が人差し指を弟子の一人に持たせ振魂で下に手を下すときの感覚を指に伝えたときに起した現象です。井口師範の言われている「振魂の原理」がわかると人差し指のような弱い部分を持たれても相手に技をかけることができるようになります。

このような画像を示すと、反応は2つあると思います。一つは批判的な反応、もう一つは好意的な反応だと思います。

①批判的な反応として弟子がわざとかかっている

②好意的な反応として特殊な能力で技をかけている

好意的に受け取っていただいた方には感謝したいと思います。しかし、この技術は僕だけができることではありません。あくまでも技術ですので、誰でも再現可能な技術で霊力など特殊な能力は一切必要がないのです。

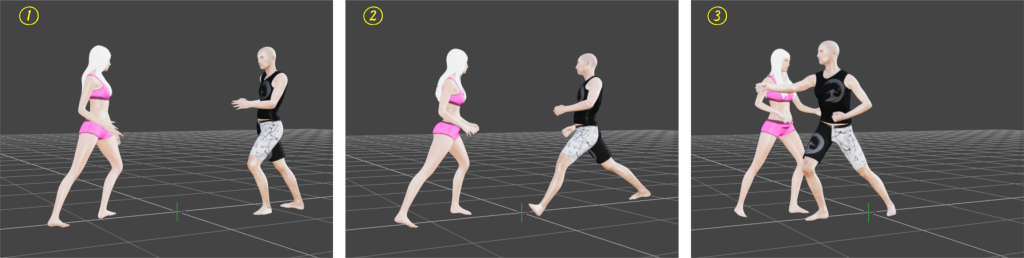

次の動画を見て下さい。二人にこの技を伝授していますが、かかった時間は本の3分ぐらいです(動画は端折っていますので1分半となっています)。当然二人は当会の黒帯ですが、初めての技ですので最初は全く分かっていませんが、原理が分かると二人ともすぐに使えるようになっている点に注目してください。

このように武道的意義をこめて振魂を稽古すると誰でもこういうことができるようになります。師匠はこれを「天地の氣を使う」とおっしゃっておられましたが、天地の氣が理解できなくても感覚がわかれば誰でもできるようになります。是非皆さんも振魂の稽古を真剣に行っていただきたいと思います。

また今回の内容を踏まえて前回の「気とは何か?」を読まれるとさらに理解ができるのではないかと思います。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村