皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です!

さて、今日は明鏡止水の境地に近い結果を得られる秘伝についてお話ししたいと思います。

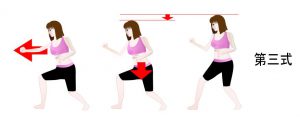

明鏡止水の境地になると、相手に囚われず、自由な動きができます。今回は、何故そういうことが可能になるかその科学的根拠に迫ってみたいと思います。

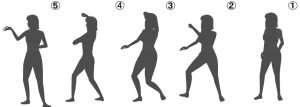

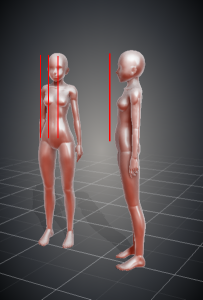

まず、もしあなたが明鏡止水の境地になると、相手が急にあなたから情報が読めなくなるという現象がおこります。

これがこだわりをなくすと強くなるという理由です。

人は多かれ少なかれ、人から情報を読み取って、行動します。

ところが、相手から全く情報が読めないと、かなり行動がしにくくなるのは誰でも想像ができるでしょう。

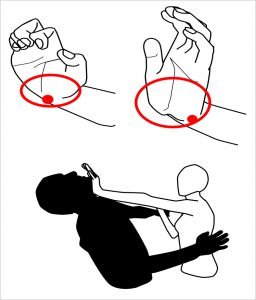

しかも、生理学からもわかっているように、人が目で判断してから、行動に移せるまでの反応時間は、0.3秒から0.7秒です。

このことからもわかるように、相手から情報が読めなければ、予測ができず、相手が行動を起こしてから、反応するまで必ず遅れが生じます。

だから達人が技を行ったとき、反応すらできない間にやられてしまうのが普通です。

では、何故、明鏡止水の境地に入った達人の情報が読めないのかという疑問がのこりますね。

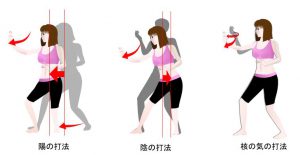

その際、目はトランス状態独特の目になります。この目が情報を読まさないのです。

人間は相手から情報を読む場合、もっとも多くは目から読みます。ですから、目にこだわりがなくなることで、相手は情報を読み取れなくなるわけです。

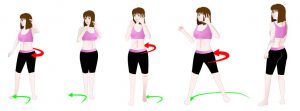

眼中敵なしとなるということは、相手と自分の区別すらしない状態になることを示します。ですから、「ああしよう。こうしよう」と考えません。その場その場で適切な動きをします。

その適切な動きは、外から読めませんので、相手をする人は必ず生理学的な反応時間分遅れます。

そのため達人は人を簡単に操ることができます。

ですから達人は強いのです。でも、誰でも達人になるというのは無理です。

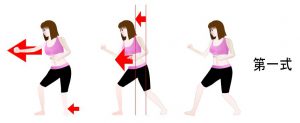

何故なら、身体の動きとしての技と心の動きとしての技の両方が兼ね備わっていないといけないからです。

しかし、達人が行う目のまねをすれば、かなり自分が有利になるというのは分かりますね。

しかも、達人の情報を与えない目の技術は誰でも習得できます。次回はその技術について迫ってみたいと思います。

もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

![]()

にほんブログ村

また、上の「コメントをどうぞ」をクリックして、いいね!してもらえるととても嬉しいです!