皆さん! お元気ですか?

僕はめちゃくちゃ元気です!

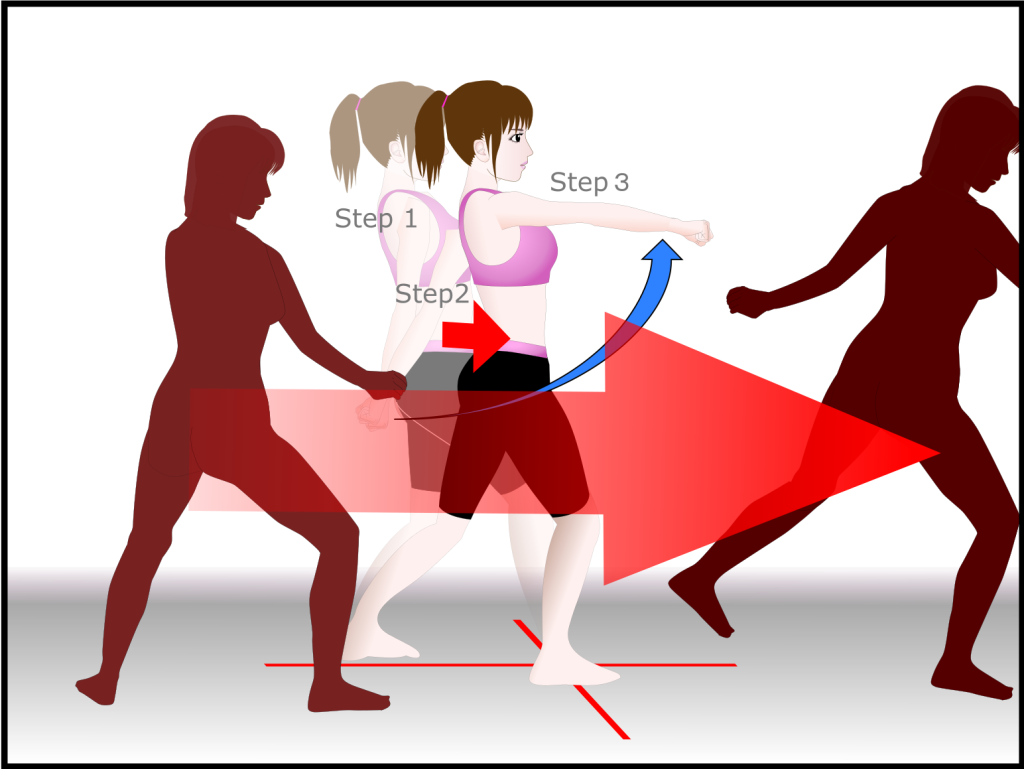

さて、今回は一般の人にも役に立つ護身術の基本的な考えと護身の間合いについて話していきたいと思います。間合いというのは合氣道では相手との距離をいいます。護身を考えた場合、犯罪者と自分との間の距離ということです。

今回のブログでわかること

護身術の基本的な考え方がわかります。その考えから犯罪者と自分との間の距離で何をすべきかを理解することで、未然に安全が確保できるようになります。

これは一般的な護身だけでなく、合氣道のような護身を想定した武道において非常に大切な考えであり、技の稽古においてもこの考えをもって行うことが大切であり、合氣道を特に護身術として考えている人には必須の考えですので、是非理解して日ごろの生活でも意識するようにしていただくと、未然に危険から回避できるようになります。

目次

・護身術の基本的な考え方

・危険に関する3つの距離

・犯罪者のリズムを見る

護身術の基本的な考え方

護身術というと暴漢などに襲われた場合を想定して、相手がどう攻撃したらどう避けるかという議論がよくなされますが、最も大切なのは安全確保です。

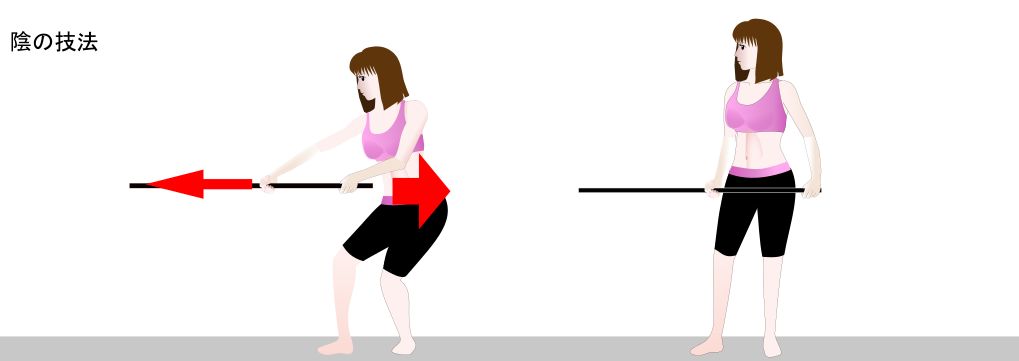

ですから護身術というのは戦闘術や格闘術とは全く違うものです。相手と接触するというのは最悪の場合であって、その際に用いる術(体術)を使うことが無いように努めるのが本当の護身術です。

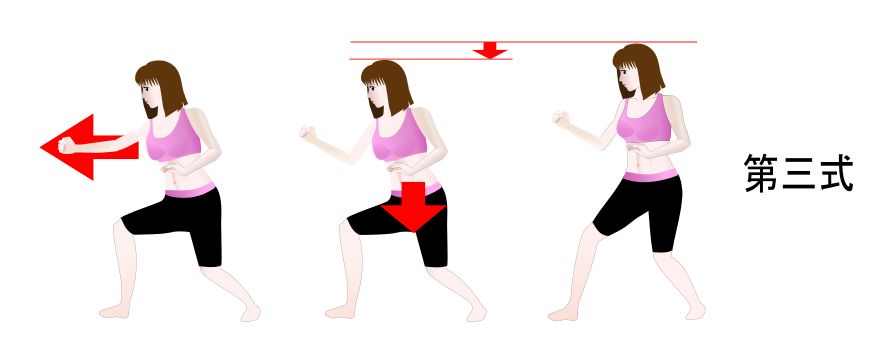

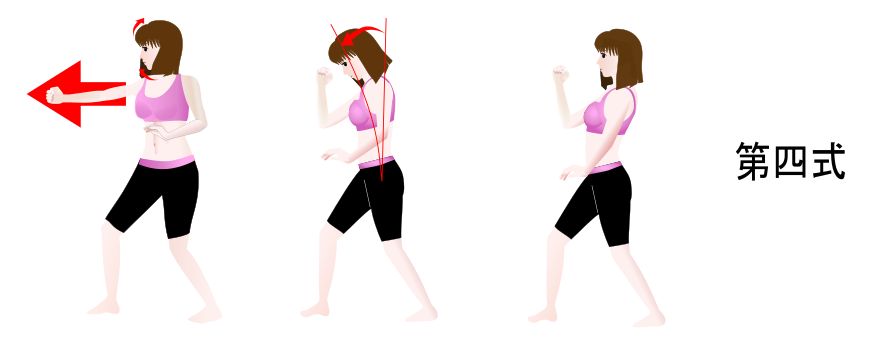

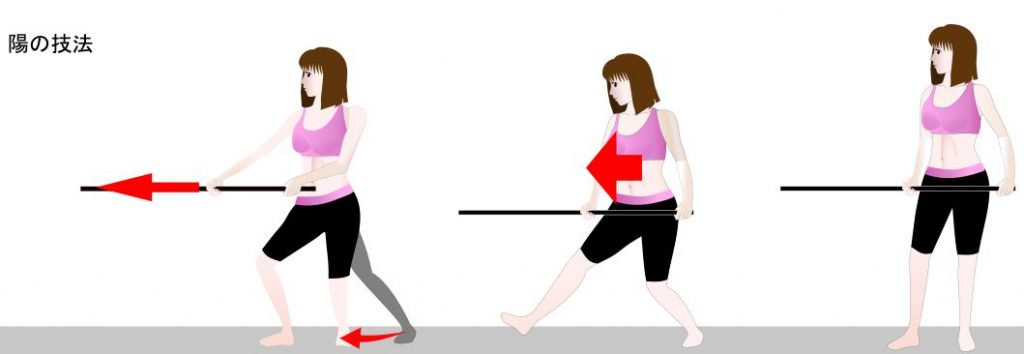

このように話しますと、「じゃあ、体術は必要ないのか?」と誤解されますが、その最悪の状況において、少しでも状況を好転させるために用いるのが体術だと考えておく必要があります。ですから体術を使うことが起こるというのは最悪の状況であるということをまず頭において下さい。

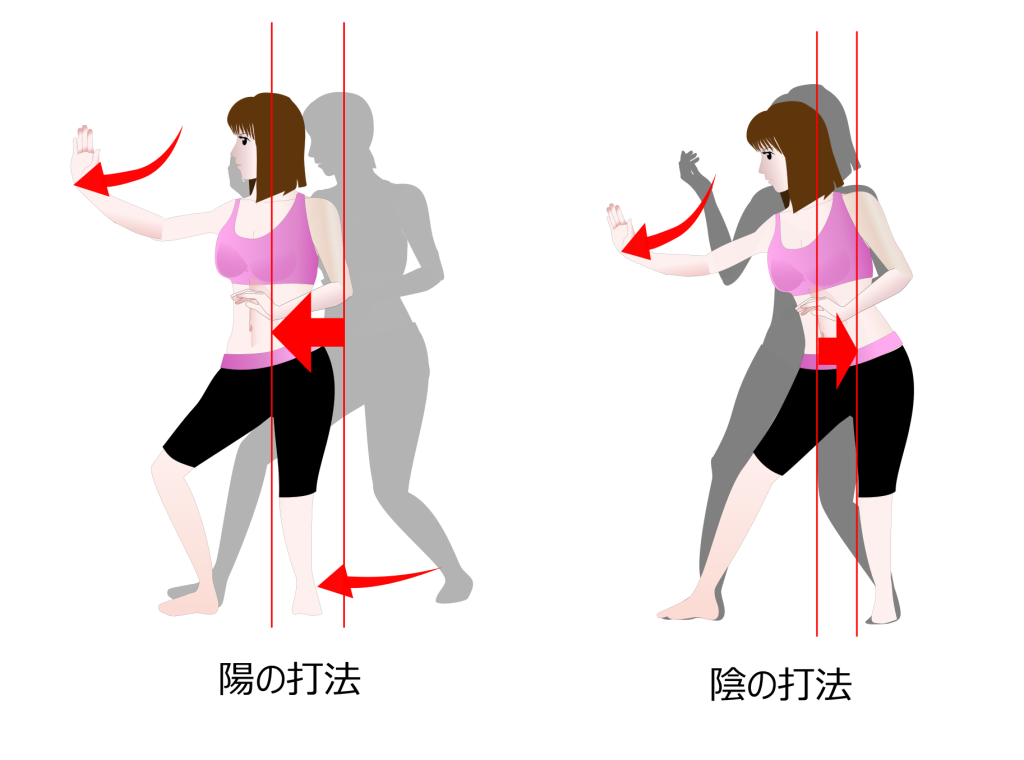

そしてその最悪の状況において少しでも優位に立てる方法を取るのが護身術です。そのためいくら腕に自信があっても正々堂々と戦うという発想を持たないことです。

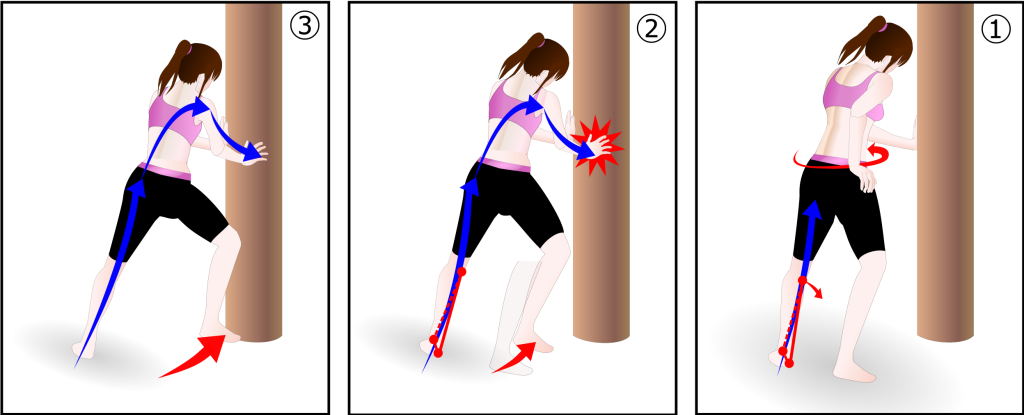

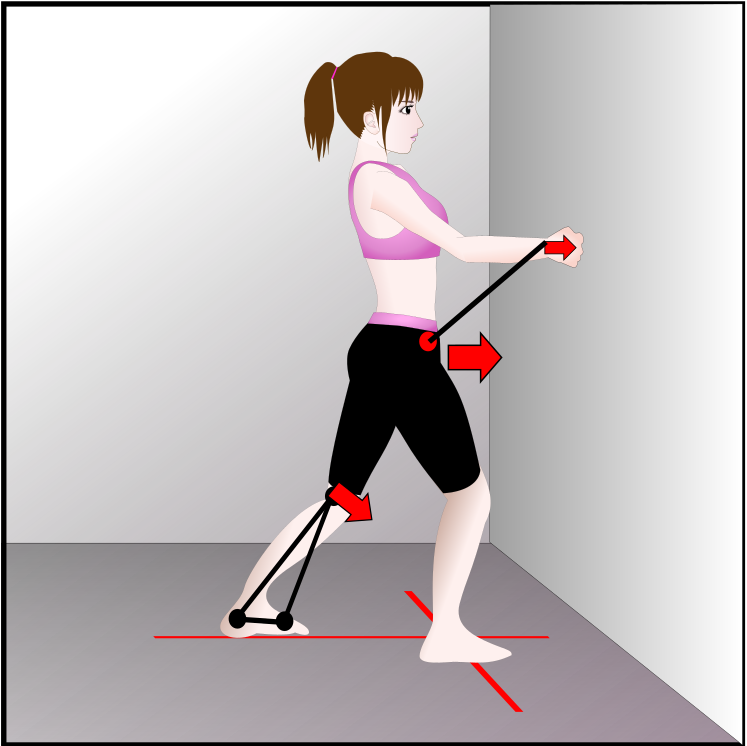

まず推奨できるのは、危ない状況になりそうな段階で、武器に使えるものを想定できることが大切です。例えば、相手に見えないようにボールペンを握っておいて、相手が攻撃してきたらボールペンを突き刺すなど相手の意表をついて攻撃を仕掛けることです。そう考えると、日ごろから身の回りのものを如何に武器にするかということを考えておくととっさの時に便利です。

そして武器が全くない状況において、初めて体術を使うという選択肢をもっておくことです。特に女性の場合は体術を知っているのといないのでは雲泥の差がでます。

何故なら性的暴行を狙う暴漢は弱そうな相手を狙って襲う傾向があるといわれていますから、襲った相手が手ごわいだけで逃げ出す可能性が高いといえるからです。

危険に関する3つの距離

前項でお話ししたように護身術は自己の安全確保ということが目的であるという点が大切といいました。そのためには危険な場所には近づかないというのが大切です。

しかし、仕事で遅くなるなどで、一人で夜道を歩く必要があったり、旅行などで一人で知らない街を歩く必要があったりすることが無いとは言えません。

そんな場合、犯罪を未然に防ぐために犯罪者と自分との間の距離を理解しておく必要があります。

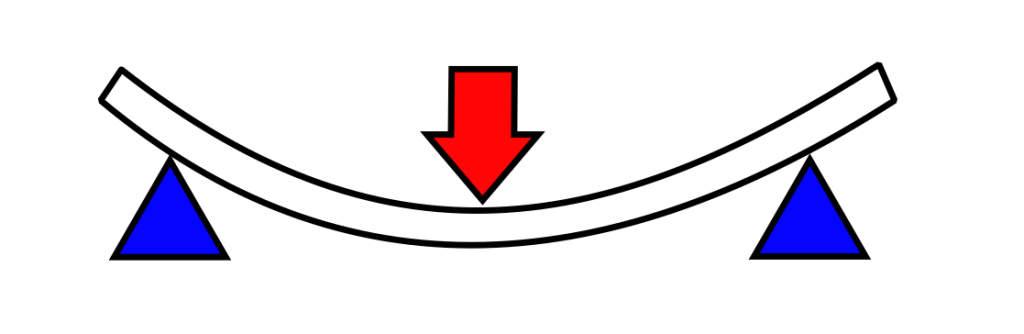

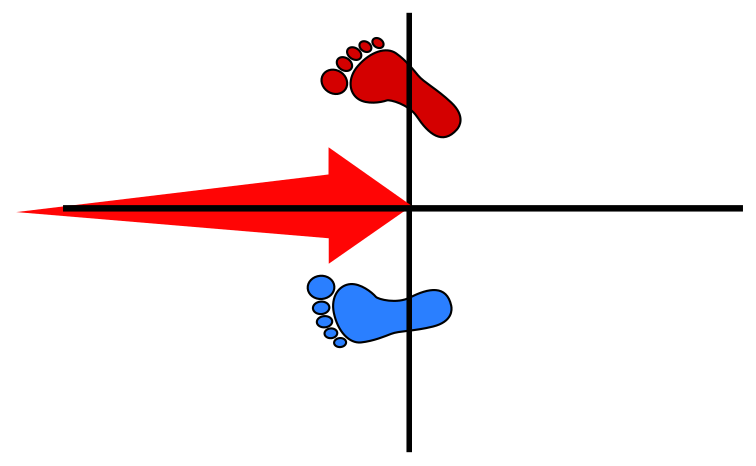

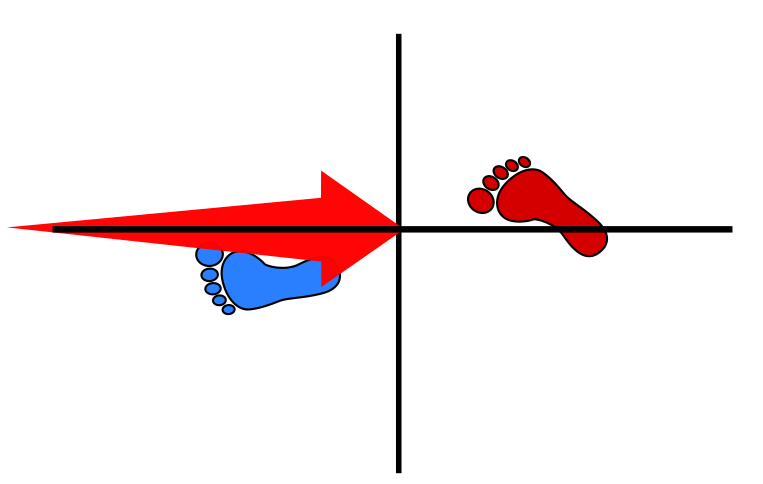

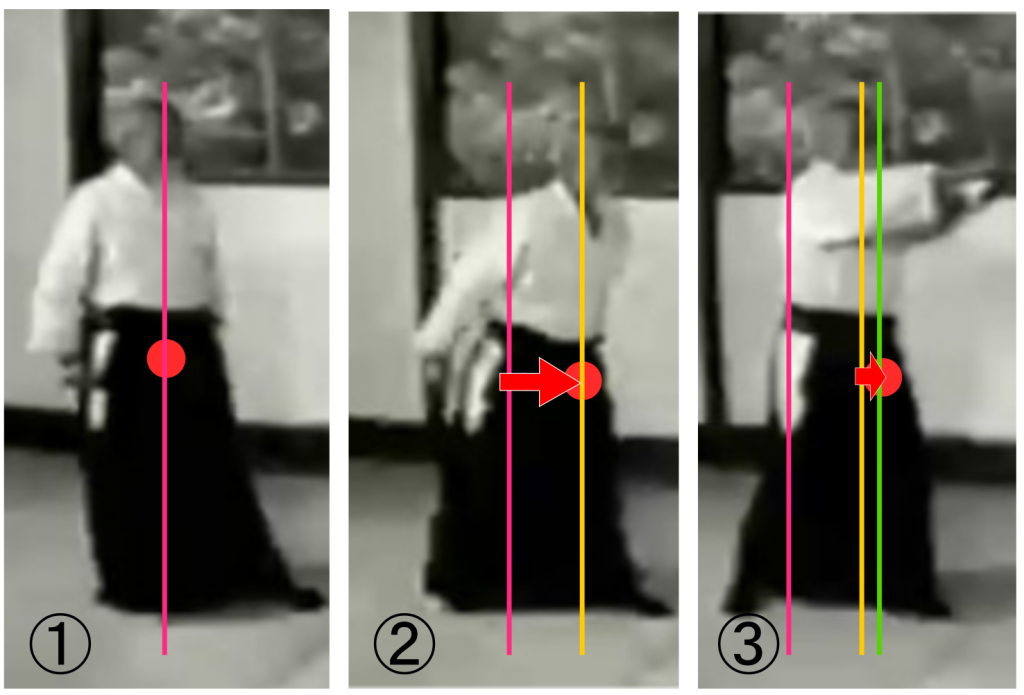

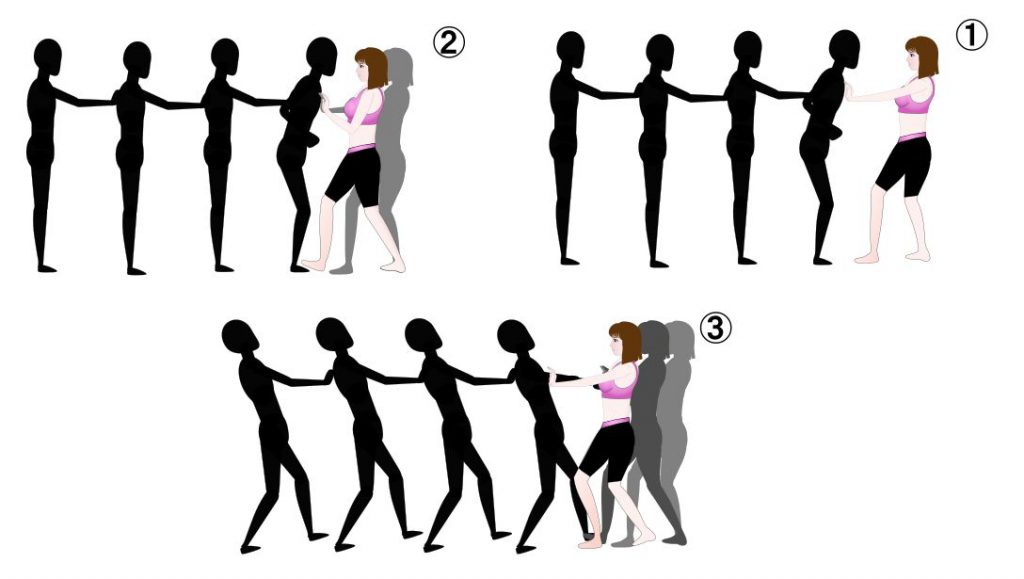

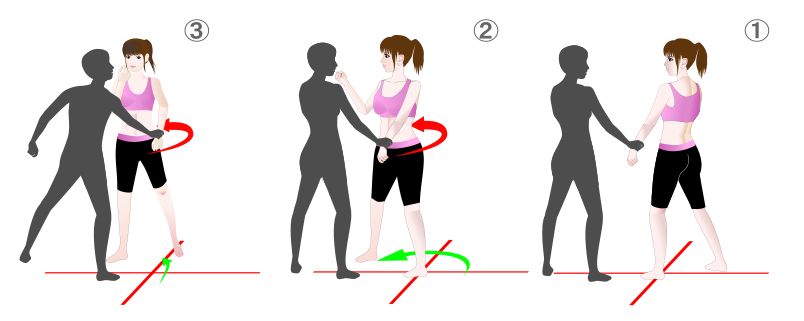

それには3つの距離というものがあります。合氣道においては畳1枚分、畳3枚分、畳6枚分です。これでは一般の人にはわかりにくいので、2m、6m、12mと考えていただくと良ろしいでしょう。

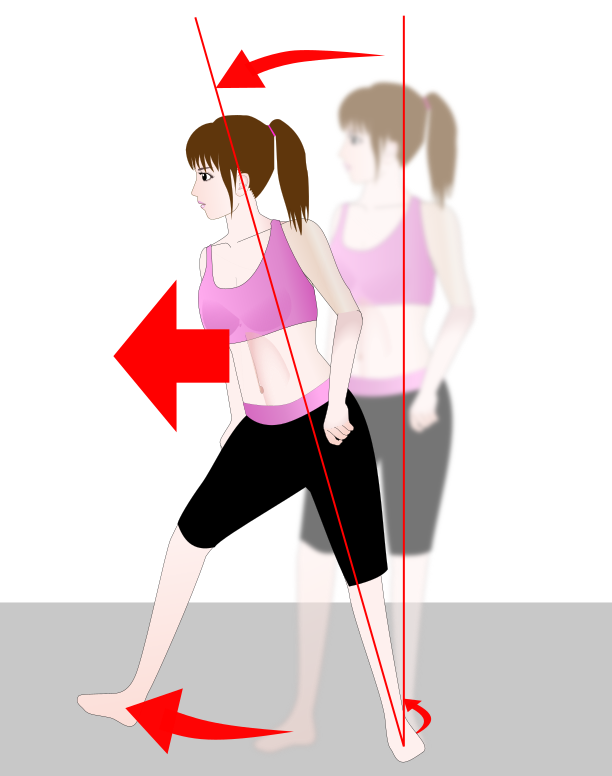

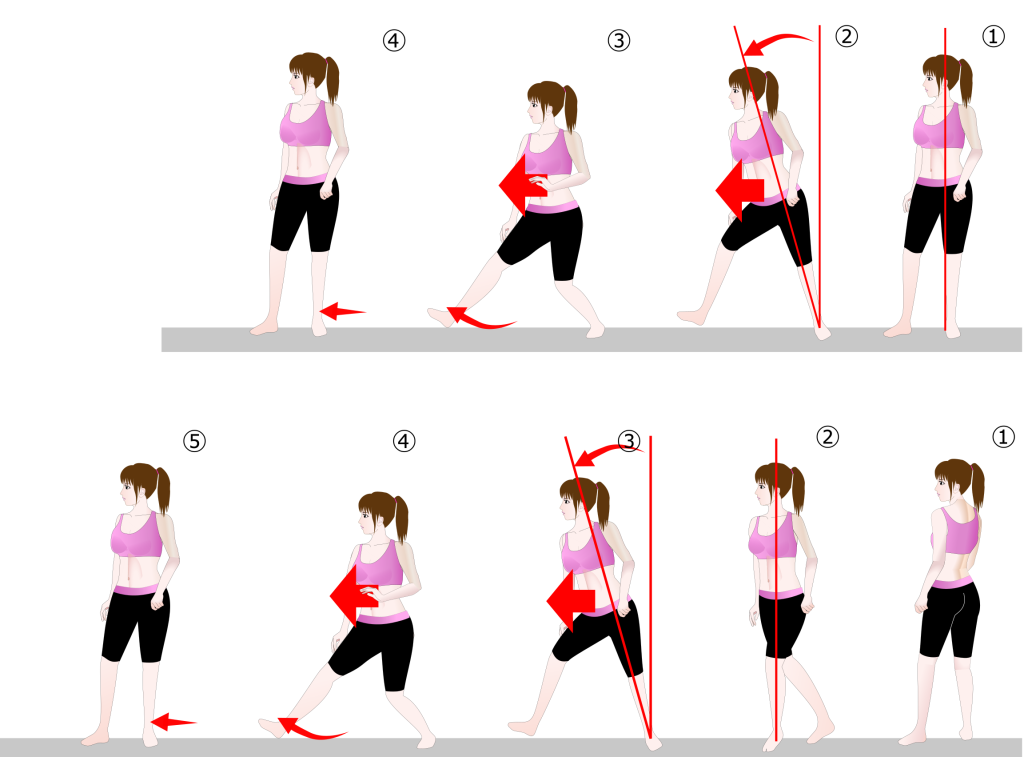

まず遠い距離からお話しますと12mというのは、街中では暴漢から走って逃げるには十分な距離です。ですからこの距離で暴漢を見つけられると、走って安全な場所(人の多いところなど)に逃げることができるということです。

次に中間距離の6mですが、暴漢がすぐに襲える距離ではないということで、相手に隙があればすぐに逃げることができる距離です。また間に障害物のあるところに入れば相手は危害を加えることができなくなる距離です。ただし、多くの犯罪において犯罪者を6mまでで発見できないことで起こるといわれています。

ですから、危険と思われる場所を仕方なしに通らねばならない場合は、犯罪者を6メートル以上離れた距離で判断できる必要があるということを頭に入れておいてください。

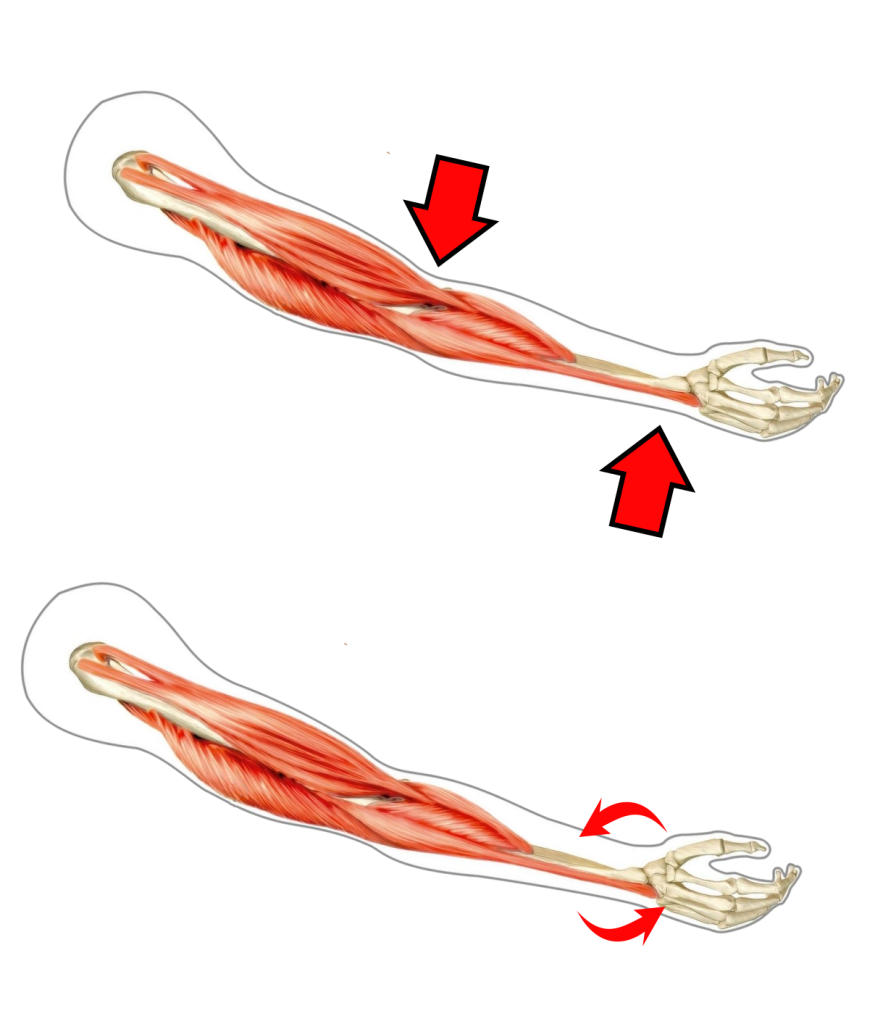

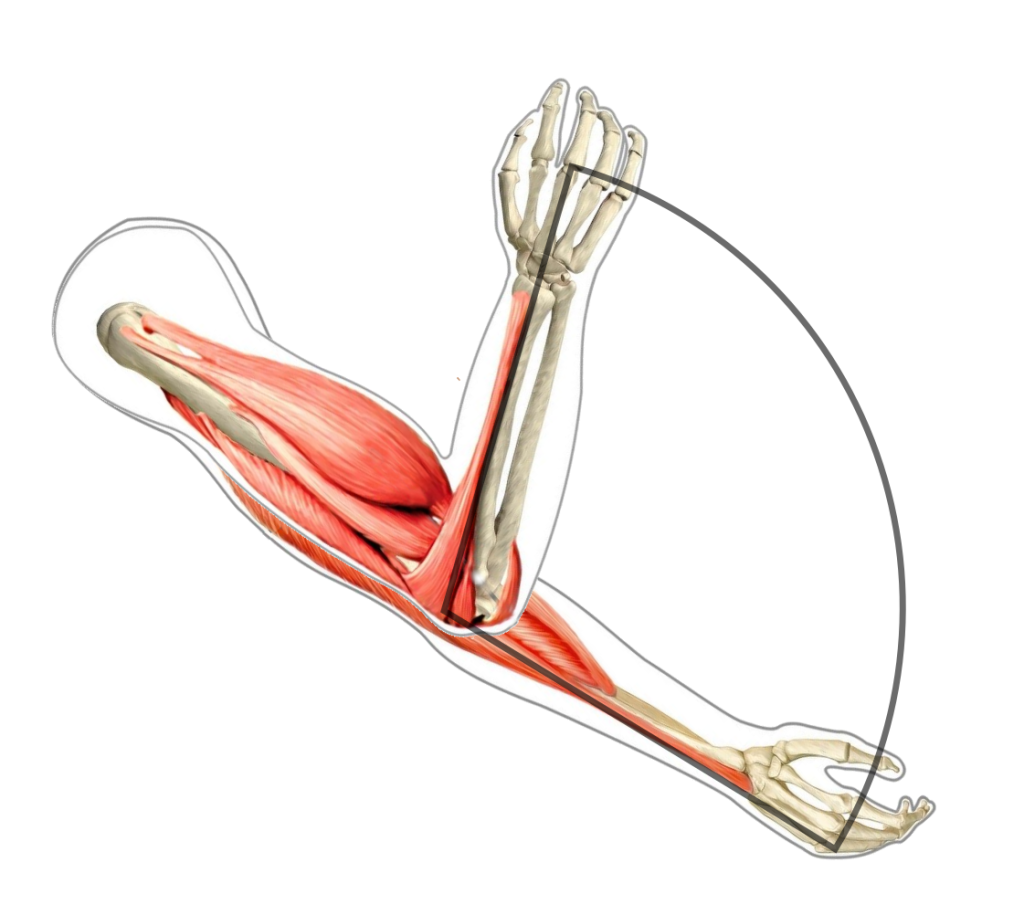

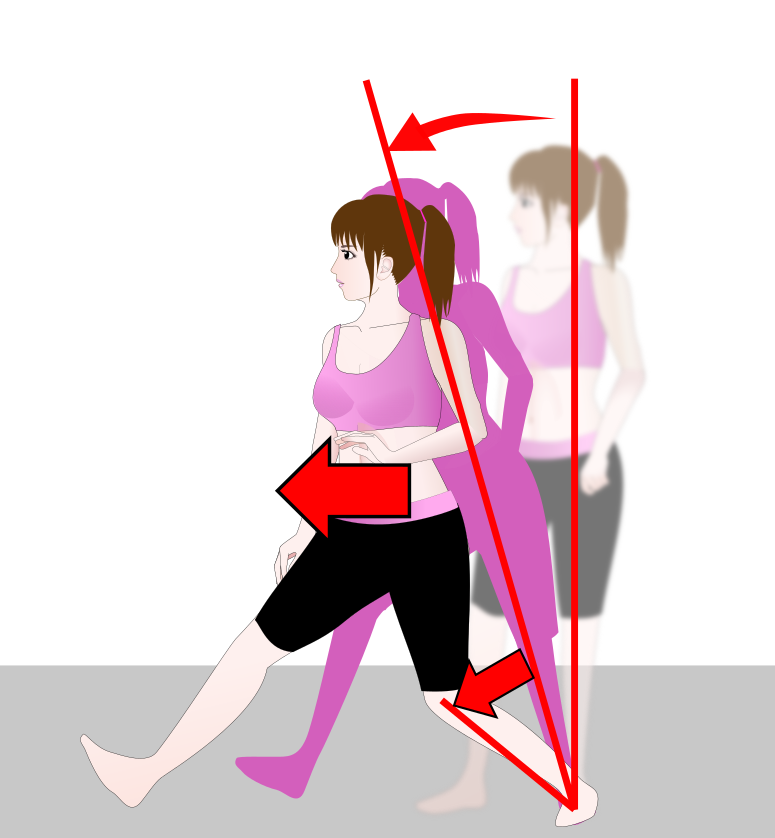

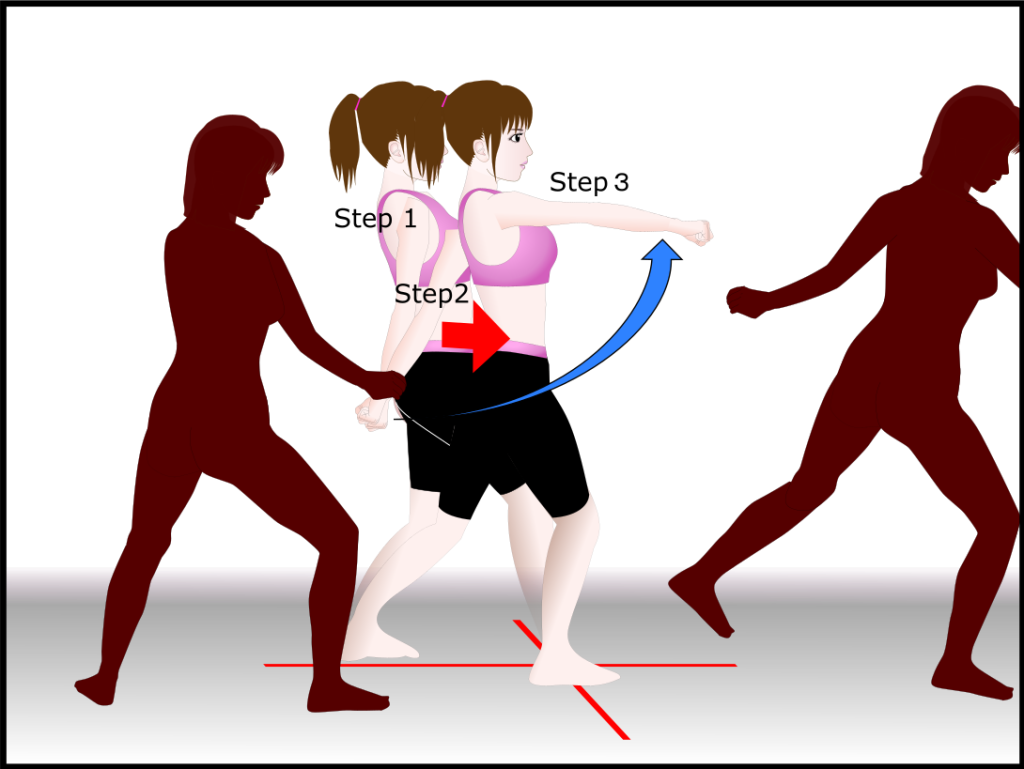

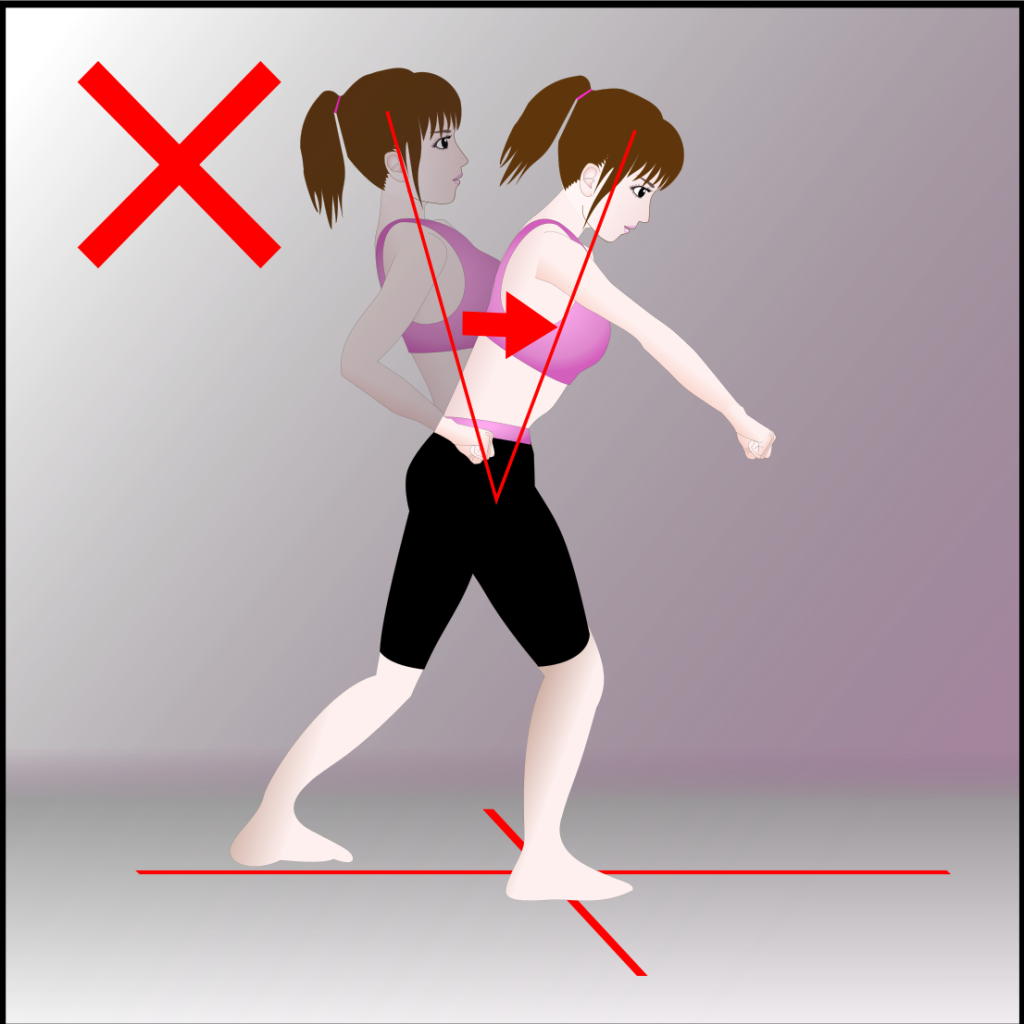

最後に2mの距離ですが、これ以上近づくと非常に危険といわれる距離です。人が判断して反応するのに約0.5秒かかります。また2mは犯罪者があなたに近づくのにかかる最大の時間が0.5秒でもます。ですから2mの距離を確保できると、冷静であれば相手の刃物の一撃も躱すことができる距離でもあるのです。

ですから2m以内というのが最も危険な距離であり、体術が必要な距離ということです。合氣道においても最初の間合いが畳1枚分というのは非常に理にかなっています。

このように距離の知識をあらかじめ知っておくと、如何に暴漢にいち早く気づけるかというのが護身の要になるということがわかるのではないでしょうか。ですから、危険と思われる場所に一人で踏み込む必要がある場合、周りをよく観察することが大切であるというのは言うまでもありません。

犯罪者のリズムを見る

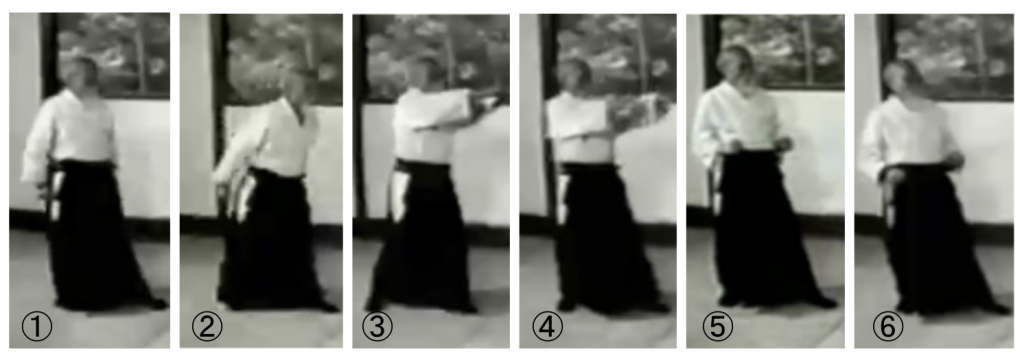

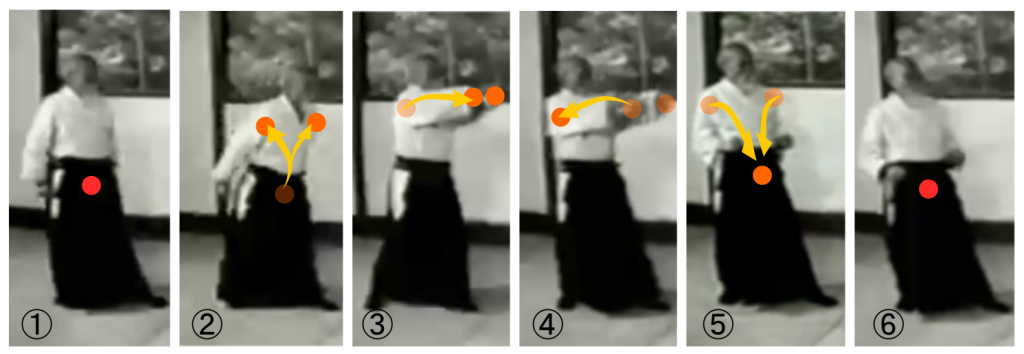

最後に、犯罪者をいち早く知るためのヒントを述べたいと思います。合氣道の師匠・故井口雅博師範によりますと、犯罪者が獲物を狙うとき独特なリズムになるといわれていました。

合氣道において「見る」というのは非常に重要な要素に位置しています。合氣道では見ることで相手のリズムを知り、合わせによって相手を制するわけですから、見るというのも特殊な見方が存在します。その味方を使って犯罪者のリズムを見るのです。

まず犯罪者のリズムについて説明しますと、例えば、人ごみの中でスリを働く人がいる場合、スリがターゲットに向かったときに独特のリズムができるというのです。

具体的には、街中の人ごみの中では、川の流れのように人は全体的に同じリズムで動いているそうなのですが、犯罪者はそのリズムとは違った動きをするというのです。ですから、よくよく観察していると簡単に見分けがつくということです。

ところが「よくよく観察する」なんてできないと思われる読者の方もいらっしゃると思いますが、井口師範が言われているよくよく観察するというのはじっと観察するということではありません。 リズムを見る目で見るということです。

合氣道には独自の見方、眼法があります。しかしそのやり方を説明するより、科学的な説明をした方がわかりやすいでしょうから、科学的な説明をしていきたいと思います。

人の目というのは、中心視野と周辺視野というのがあって、中心視野というのは静止したものをじっくりと観察するための視野であり、周辺視野というのは動きを観察するためのものです。これは特に草食動物によく発達しているもので、草を中心視野で確認しながら、周辺視野に映る遠くの肉食獣の動きをいち早く判断できるようになっています。

この周辺視野でみるようにすることで全体のリズムのなかの違和感を感じるリズムがわかります。ですから、全体をぼんやりと眺めるような目つきで様子を探るという癖をつけると、暴漢の接近がわかるようになるわけです。

◆ ◆ ◆

今回のブログでは護身の立場から間合いについて述べましたが、合氣道修行者もこの距離を常に意識する必要があると思います。

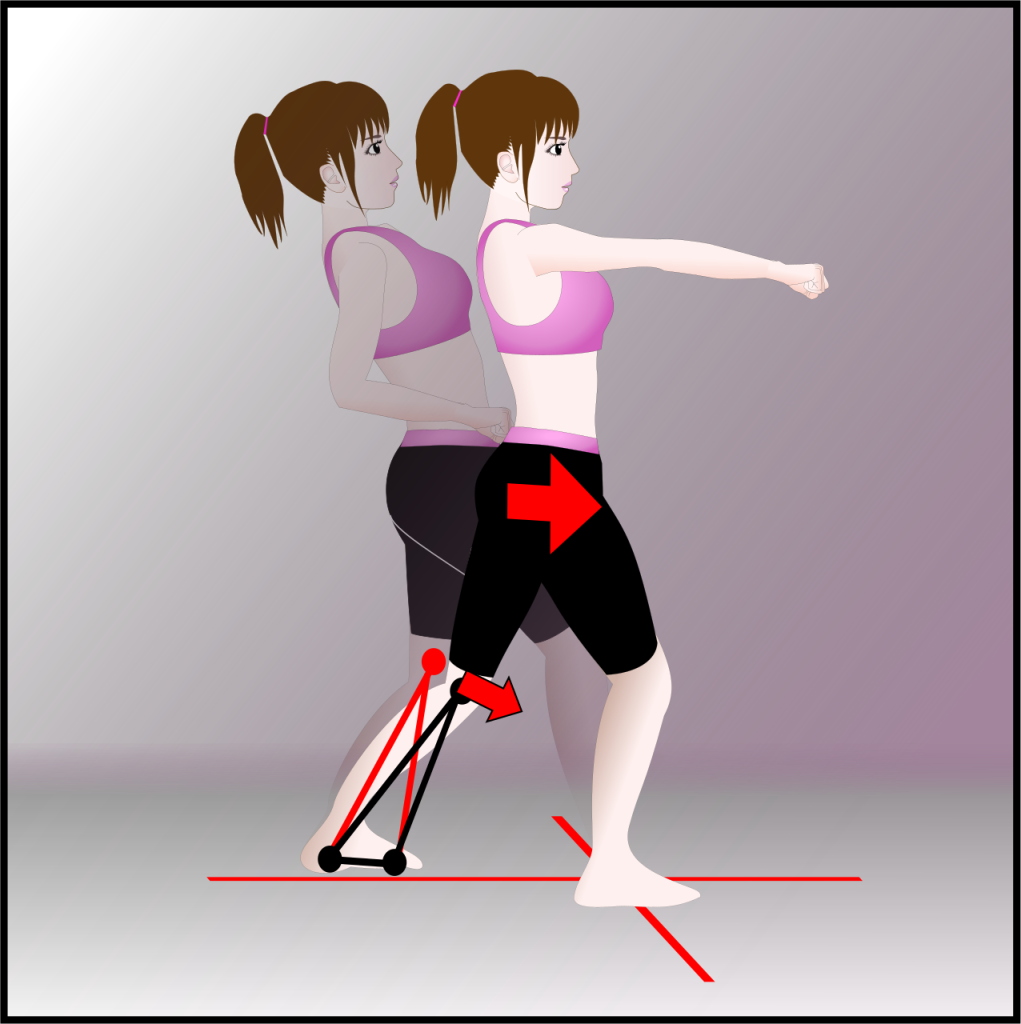

といいますのは、武道において大切な考えに「先」というのがありますが、この「先」をいつ取るかという点においてこの距離感が必要訳です。 ただ単に動く だけで、先を取る意識無くして武道が成り立ちません。

具体的には合氣道の稽古でこの点が抜け落ちることがよくあるのです。例えば、他の武道経験者に指摘されることなのですが、形稽古において相手を投げ技で投げた後、投げた相手が受け身をとって立ち上がってこうようとしている際に、有段者でも不用意にこの距離内でぼんやりと待っているというケースです。

これは相手が格闘経験のある相手なら、すぐさま攻撃を仕掛けてこれる状況であるという自覚がないまま、こちらが準備できるのを相手が待ってくれるという前提で稽古を行てしまうというようなことを平気でやっていることになるのです。

ですから、この距離(間合い)についてよく理解し、相手がいつかかってきても良いように、形稽古においても、気を抜かずちゃんと相手をよく観察しておくこと、いわゆる残心を忘れてはいけません。形稽古においてつい忘れがちになりますが、今一度間合いについて肝に銘じておくことが大切です。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村